【端午特辑】陈艾菖蒲俏端午(外一章)‖罗学娅

陈艾菖蒲俏端午

罗学娅

“唯有儿时不可忘,持艾簪蒲额头王”,童年的端午节,的确是忘不了,那陈艾菖蒲的味道,更是忘不了。

记得小时候,每到端午节,外婆都会早早去集市,买回药味十足的陈艾菖蒲,选几支长长的挂在门边上,一边挂,一边念叨:“菖蒲剑,陈艾草,驱邪除病是法宝”。

挂好后,她就拿起那把老掉牙的榆木梳子,仔细地给我和妹妹梳头,把一条细细的艾草仔细地编在辫子里,让它淡淡的药味久久地飘洒在我们身上。三弟是我们家的第一个男孩,又恰恰生在吃不饱饭的自然灾害之年,外婆格外小心地呵护他,从小给他梳一条粗粗的辫子,穿我和妹妹穿过的女装,左邻右舍很多都不知道他是男孩呢。端午节那天,外婆特意在他的辫子里辫入两条艾叶,反正就是要比我们两个姐姐多。

中午,吃了粽子、苋菜,外婆就用指尖蘸上雄黄酒,在我们的眉心画上一个小小的“王”字。晚上,再用剩下的陈艾菖蒲煎水给我们洗澡,这样,端午节才算是过完了。但那略微苦涩、怪怪的陈艾菖蒲味道,却长留在我的心间。

当知青下乡了,感觉到端午节特有的味道在这个偏僻闭塞的小山村更加浓烈。我所在的生产队不通车、不通电、不通广播线,一个全劳力挣一天的工分值1毛7分钱。春荒时节,很多家庭都要断粮。期盼中,端午节来了,胡豆豌豆熟了,早熟的麦子黄了,包谷扬花吐穗了,万物生长到了最为蓬勃旺盛的季节,日子又有了奔头,家家户户都充满了生机。

还在端午节的头一天,姑娘大嫂们就不出工了,邀邀约约到十几里外的沟里头去割陈艾。

沟里疯长着各种野草,一阵清风吹来,碧波荡漾,我们一头扎进绿色的海洋,丝毫不顾露水打湿了裤子和衣袖。姐妹们教我认识陈艾,挑选那些长得直条条的、比腰还高一点的齐根割下,不一会儿功夫,背篼就装满了,大家有说有笑的满载而归。

路上,为了显摆我是知青、有文化,我故意问她们知不知道为什么端午节要在门上挂陈艾菖蒲?

没想到快嘴的方二嫂张口就说:哪个都晓得,是为了保平安噻。

大嫂们还争先恐后地复述了那个老故事:张献忠剿四川时,一路杀人放火。有一天他正骑马赶路时,忽然听见一个幼儿的哭声。勒马一看,原来是个中年农妇,背上背着一个四五岁的大孩子,手中却牵着一个不满三岁的小孩子。因山路崎岖,小孩行走艰难,一路嚎哭不止。

张献忠好奇地问这妇人:为啥背着大孩子让小孩子走路吃苦呢?

妇人哭着回答:“小儿是我自己亲生的,受点苦有我心痛。可大儿是我堂兄的,堂兄已故,堂嫂弃子另嫁,我只得把他收养。现遇兵乱逃命,我当然要保护好堂兄的遗子哦。”

张献忠听了很受感动,顺手从路边拨起一把野草交给那农妇人,嘱咐她:“回村后,告诉村中良善的人家,端午节时,在门框上挂上此草,便可免遭屠杀。”

这农妇回家后,便将此事迅速告诉了乡邻。人们一看,那草,正是房前屋后都长着的陈艾、菖蒲。于是纷纷奔走相告,很快就传遍了四川。端午节那天,家家户户门前都挂起了陈艾菖蒲,张献忠的士兵一看,果然没杀这些人家的人。从此,端午节在门上挂陈艾菖蒲就成了一种习俗,成为人们寄托平安的吉祥之物。

我见陈艾、菖蒲的故事没有难倒大家,就提高难度,还问她们知不知道屈原?方二嫂立马就问是那个生产队的?

上过村小戴帽初中的姐姐妹妹们个个笑得前仆后仰:人家屈原是古代的爱国大诗人。

方二嫂不服输:我们个个都是大“湿”人,你们看,哪个的衣袖、裤脚没打“湿”?

在嘻嘻哈哈的谈笑声中,不知不觉就到家了,大家顾不上听我谈古论今作解释,把露水湿润着的陈艾晾在晒坝,又马不停蹄地去采菖蒲,村上好多水田的角落都长着有。我们把裤脚挽得高高的,梭下水田,将菖蒲一株一株地连根拔起,顺势洗干净,抱到晒坝,一支菖蒲,两支陈艾,用谷草扎成一束一束的,不待午饭的炊烟升起,家家户户的大门上就都挂起了陈艾菖蒲。瞬间,贫瘠的乡村弥散出浓浓的端午节的味道,没有了一切忧愁和烦恼。

第二天一大早,姑娘大嫂们又是邀邀约约,把余下的、收拾好了的陈艾菖蒲,背到场镇上去卖,每人卖出去十多二十束,挣得两三块钱,买了盐巴,打了煤油,还能买些绣花的针线。

看见姐妹们一张张幸福而满足的笑脸,我不禁问道:既然陈艾菖蒲能卖钱,为什么不多采些来卖呢?

她们诡秘地掩住笑得像豌豆角似的嘴,说这东西呀,只有今天上午才有人买,也只有今天上午才能大摇大摆地卖。

哦,是端午节赐给了她们特权,是陈艾菖蒲带给了她们财富。前不久,方二爷趁着农闲,砍自家屋前的竹子编了几个箢篼、撮箕到镇上去卖,就被揪到公社去批斗,说是搞投机倒把,要割他的“资本主义的尾巴”,把编好的竹器都缴来烧了,还说他的家庭成分是富农,要接受贫下中农的改造。

我问经常割草的方二嫂:陈艾菖蒲长得这么好,你为什么不去割呀?二嫂极具经验地说:这陈艾是苦的,猪儿不吃,菖蒲太硬,牛也不吃,割它们干嘛?

淳朴的乡亲和善良的外婆,对陈艾菖蒲都是一样的青睐、崇尚,虔诚地用它们扮靓了一个又一个端午节,潜移默化的感染着我,让我越来越清晰地认定:陈艾菖蒲就是为端午节而生的。

我的外婆不识字,我们生产队的好多人也不识字,甚至连广播都没有听过,他们可能不知道屈原,但却在植物长势最好的五月端阳,把平安和健康的愿望寄托给其貌不扬的陈艾菖蒲,让它们特殊的味道萦绕在这个充满生机与活力的节日,让它们长青不败的绿,把中国的端午节装扮得格外俊俏。

粽香端午

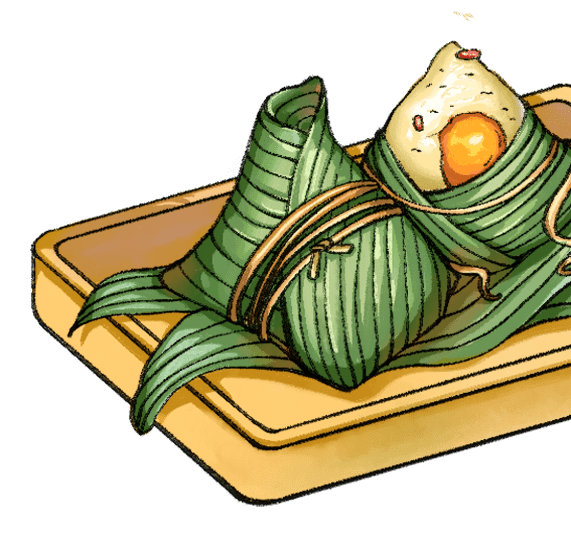

门前艾蒲青翠,粽叶香飘十里。童年记忆里,每当看见家家户户门前挂起陈艾菖蒲,就知道快过端午节了,就能吃到外婆包的香喷喷的粽子了。

那一天,是安不下心来读书的,从早读开始,就盼望着放学。回家的路,虽没有十里长,但一路都会闻到粽叶的清香,不免催人加快脚步,一心想早点赶回家,尽快吃到外婆包的粽子。

我生在一个很大的煤矿,矿区上万人,来自祖国四面八方,邻里之间,说着不同的方言,但过端午节的形式,却是那样的一致,仿佛大家都在自觉地信守着一个同样的约定,沿袭着同一个祖先留下来的传统习俗,难怪国家后来把它立为了法定节假日。

我的童年是在上世纪60年代,那时,物资匮乏,粮食紧缺。但外婆和左邻右舍婆婆姆姆们,就像变魔术一样,你家拿出点红豆、绿豆,我家拿出点花生米、小红枣,他家拿出点红糖、糖精,大家匀着、分着,就都有了端午粽子的丰富内瓤。她们还邀邀约约地到山上去采摘粽子叶,洗干净后用盐水煮一煮,再放在阴凉处晾干。端午节前一天晚上,外婆就把积攒了许久的糯米用清水泡上,做这些事情的每一个动作,她都非常严肃认真,就像是在办一件十分神圣的大事。

遗憾的是,我却没机会跟外婆学包粽子,因为她都是在端午节那天上午包,说是现包现煮的才更香、更好吃。好不容易遇到一个端午节恰好在星期天,我们四姊妹都围着外婆,看着她把浸泡好的糯米捞在筲箕里沥干,准备好配料,然后拿起两片粽叶,交叉叠成漏斗状,放入糯米,再往中间按进去一颗红枣,几粒红豆和花生米,之后小心地翻折叶片,把口封上,再用红黄蓝绿等彩色棉线捆住,包好了,放进锅里开始煮。大大的锅盖,掩不住粽香四溢,很快,所有房间都是满屋芬芳。

不识字的外婆一边看着灶火,一边给我们讲起小屈原“藏米救人”的故事。她说:很久很久以前,屈原的家乡遭遇大旱,刚入冬,许多家庭就没粮食了,日子非常难熬。突然,有人发现一个山洞里流出了大米,于是,饥饿的人们纷纷前来把米取回家中,和着野菜,煮了饭吃。没想到,第二天洞中又有了更多大米,大家都以为是神仙仙灵,感恩不尽。直到第三天,才发现是小小年纪的屈原,在夜里,偷偷把家里的大米拿出来藏在山洞,帮助老百姓度饥荒。

大家都非常感谢小屈原,夸他是个大好人。没想到长大后的屈原却在一个五月初五投江自尽了。大家都非常心痛,怕他在江中没饭吃,就用粽叶包裹糯米煮成不容易散开的饭团,投到江中。为避免鱼虾来抢食,故意把饭团包得有棱有角,还把船装扮成龙的样子,敲锣打鼓地划到江心去投放。天长日久,就形成五月初五吃粽子、划龙舟的习惯了。

我们几姊妹慢慢长大,当老师的妈妈告诉我们:屈原号灵均,是中国历史上第一位伟大的爱国诗人,被誉为“楚辞之祖”,因遭奸臣诽谤排挤被流放。当得知楚国郢都被秦军攻破后,在极度苦闷、完全绝望的心情下,于那年农历五月五日自沉于汨罗江,以身殉楚国。那天正好是端午节,这个节日,原本是中国人祛病防疫的一个传统节日,因为屈原,便成了中国人纪念屈原的一个特别的节日。每逢端午,人们都要在缅怀屈原的氛围中包粽子,粽子“有棱有角”,象征着屈原刚直不阿;粽子“绿叶白米”,意味着屈原一生清白。特意在白米中放上一颗红枣,寓意屈原有一颗火热的爱国心。正是:“灵均死波后,是节常浴兰。彩缕碧筠粽,香粳白玉团。逝者良自苦,今人反为欢”。

外婆的故事,让我们知道屈原是个“哀民生之多艰”的好人;妈妈的故事,让我们熟记了“竞渡深悲千载冤,忠魂一去讵能还。国亡身殒今何有,只留离骚在世间”。不知不觉中,我们家的端午粽子,包裹进了一个非常重要的元素,那就是屈原和他的《离骚》。从此,在这个特别的传统节日里,我们家不仅仅是充满了天伦之乐,更是洋溢着对屈原的一份无限敬畏之情。这份欢乐和深情,深深融入了外婆包的端午粽子。

后来,外婆离开了我们,我和妹妹也下乡去了农村,但我们家的端午粽子从不缺席。我在乡下,学着外婆的样子,提前做好包粽子的各项准备,在端午节的前一天收工后,回到知青屋,点起煤油灯,就开始认真地包粽子。脑子里一边回放着外婆包粽子的画面,一边默诵着“五色新丝缠角粽”“角黍唤回端午梦”“满槃角黍细包金”等端午粽子的诗句,感觉自己动手包裹出来的粽子,端午的味道格外浓郁。

我连夜把粽子煮好,在端午节那天一大早,就不约而同和妹妹从不同方向的乡间小路上,兴匆匆地往家赶。

那时,我和妹妹,还有两个姑姑都是下乡知青,加上长期支援农村水利建设的爸爸,日子过得非常艰辛。但是,我们家的每一个成员,心中都充满着对节日的期盼。因为每一个节日,都是家人的团聚之日。特别是五月初五端午节,不但有酒有菜有粽子,更有屈原的不朽诗篇。

端午节的午餐,永远是其乐融融的,全家围坐在一起,吃着自己包的粽子,喝着妈妈准备好的雄黄酒,我会情不自禁地低唱:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。

正是这样一个又一个端午节,一个又一个端午粽子,一遍又一遍的《离骚》吟诵,激励着我和我的家人,勤奋学习,乐观生活,把清苦的日子过得有滋有味,就像端午的粽子:甜甜蜜蜜,香溢心扉!

来源:四川省地方志工作办公室

作者:罗学娅(退休医务人员,泸州市作家协会会员,内江市作家协会会员)

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册