【散文】母亲的修行‖张霞

母亲的修行

张 霞

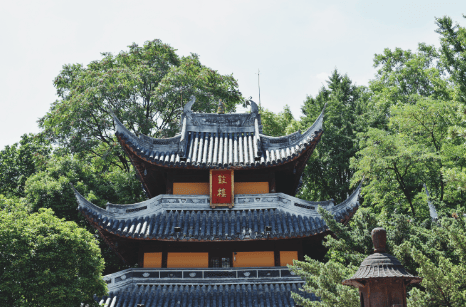

我第二次到光明寺,是专程带88岁的母亲前来礼佛。

与母亲跨进寺庙朱红色木漆大门,亲切舒适的田园气息扑面而来,这是我的关注点。

记得上次到光明寺,是油菜成熟的季节。寺内有油菜数十亩,丰收景象与青灯、古佛、梵音映衬融合,古朴、自然、神圣。不要笑我俗气,田园与禅意,清宁又圣洁。

寺院有三进,依佛家律义摆布,错落有致。母亲一进门,全神贯注与佛有关的事物:正殿、大雄宝殿、藏经楼。在母亲心中,它们是神灵的象征,要有敬畏。

将佛与自然融合的,是殿楼甬道。

殿楼甬道不仅将稻田与寺庙分开,还将稻田分割成“田”字形,秧苗绿意盎然直逼人眼,淡蓝色绣球在田埂、庭院见缝插针地开,如梦如幻。有游人撑了油纸伞,着唐装或旗袍,在碧绿的秧田间,漫步留影。不要说什么环保主义,在钢筋混凝土的丛林生活厌倦了的普通城里人心中,这就是生命的佛田;到田园走走,无异于一种生命礼佛。

当然,母亲就不一样了,一辈子生活在农村,在她眼底心底,世间最好的风景只有佛祖菩萨。母亲一心只想着到殿里跪拜。

母亲腿脚不灵便,我搀着母亲小心前行。母亲前年摔了一跤,腿上打了钢钉,卧床数月后,还能站立行走,已是奇迹,母亲把这一切归于佛祖保佑并日日念其恩德。

在跨槛的时候有个细节,让我十分感慨。母亲先艰难地抬起右脚,抬到半空中,突然像被什么刺了一下,赶紧把脚收回,差点摔倒;然后,又艰难地抬起左脚,跨进去了,再收跨右脚。我不解地问,为什么要这样,不是一样吗?母亲一脸严肃地说,怎么一样呢,你不懂。我是不懂,进门处的人多,不好让母亲解释。进门后,我请教一位寺庙师傅,师傅看了看我,淡淡回答,肯定不一样啊。左足代表尘世,右足代表清净。因此,进寺庙或受拜佛祖时,有一个重要的仪规,就是先迈左脚,然后右脚跟上。

跨进门槛,母亲坚持要一个人走进佛堂。她颤颤巍巍,瘦小佝偻如一枝枯槐。母亲面向菩萨,双掌合十,手背血管如蚯蚓,她闭目凝神,满脸慈悲,口中念念有词,躬身作揖三下:尔后慢慢蹲下,两手支撑蒲毡,左膝跪下,右腿再缓缓跪下,肘腕平放于身子两侧,双手手心向上,将头置于肘间,额头紧贴蒲毡,静默如画;数秒后,直起身子,两手收回,手撑大腿,缓缓地、缓缓地站起来。

母亲完成一套跪拜很是吃力,但她拒绝我搀扶。母亲很认真,对着每尊菩萨、佛像都磕头跪拜祈福,往每个功德箱投钱;每拜一尊,都环顾左右,怕有错漏;每磕一头,都有僧人敲击钟磬,“咚—咚—”佛音袅袅。

我的目光与心,早已被母亲的虔诚收回。不再流连于田园与寺院交织的圣洁之美。思想与情绪,也仿佛融入母亲礼佛的氛围,开始飞升幻想。这光明寺,就像它的名字一样,给人以温暖与希望;善男信女们每一次的磕拜,都是向光明的一次靠近。

我的心随着那一束祥光穿越,穿越千年,着陆于晋代。一切关于光明寺的前世今生,都在佛光中浮现。唐时有延命普贤菩萨化身悟达国师驻锡于此,教化一方,普度众生,迎来寺院鼎盛。可惜不知何年何月,遗址尚存,而遗迹全无。后来,峨眉山佛协筹集善款重建光明寺,以承国师遗志。柳江古镇之东,复兴的光明寺坐东向西,后有大峨眉山拱卫,前有双溪环绕,玉屏山为案,山环水抱,如诗如画。寺院中保留近三十亩田地,是让田园与寺庙不要分离,法师们尊百丈禅师“一日不做事,一日不吃饭”的农禅精神,在寺院广植农桑 ,自给自足,春播夏锄,秋收冬藏。禾稼每绿,山色交融,触类见性,佛心更加踏实。

礼佛完毕,母亲有些累了。我搀扶着母亲来到位于秧田中央的凉亭。我的心回到田园。母亲也似乎回到现实,与我坐在拙朴的原木柱体凳上,抚摸着木质长条茶几,直赞“巴适、巴适”。与其说是取之于大自然省工又省料的什物很合母亲心意,还不如说境由心生。

七月酷暑,正感唇干舌燥,一位约莫三十岁的僧人,僧袍飘飘、清朗俊逸、慈眉善目,在我们对面几案落座,摆上茶具。我连忙起身双手合十称呼“师傅好!”母亲也连声“师傅好!师傅好!阿弥陀佛!”一边试图挣扎站起身子。

只见师傅不急不缓烫杯、放茶、摇香、洗茶、冲泡、分杯,斟茶,嘱饮。边饮,边品,师傅边介绍这茶的与众不同。师傅说,“这是高山红茶,是无任何污染的绿色优质茶。”不知是不是受了佛气的熏染,师傅的话与感觉融进了茶。茶香缕缕,人也有了一种不温不火的淡漫仙气。我和母亲,都沉浸在田园与禅意的溶液里。

我们边饮茶边闲谈,凡心与佛心走近了。得知师傅法名“普一”,遂宁射洪人,佛学院毕业,科班出身。母亲年近九旬。普一法师与母亲年岁相差一个甲子,两人如神交多年的老友,相谈甚浓甚欢。

普一法师和母亲谈经论道,茶水续了一次又一次。我相信,年轻普一法师的“经、道”,大概更多来自书本。而母亲,一个大字不识的农村妇女,她的“经、道”,除了各地朝拜庙宇所得,更多的“经与道”来自几十年的人生风雨苦难。此时,母亲满脸平静祥和。而我,则希望一直在田园与禅境之间穿行。

不同的礼佛、修行,连接着不同的时代人生。特别是在父亲去世后,七个子女,六千多元欠债,年过七十的爷爷奶奶;母亲,连伤心的时间都没有。

父亲出殡后的第四天,母亲用了一天时间走亲谢友。母亲本想把这次走访提前一点,但母亲谨遵丧家人三日不串门的规矩。到每个亲戚朋友家,母亲先是说着感谢搭救的话,然后信誓承诺,一定会还清所借的款项。有亲戚朋友质疑母亲的承诺,母亲便端出过两年就要大学毕业的大哥,仿佛大哥一毕业,母亲就有了印钱的机器。但,一个拖着六七个子女的寡妇,一个初出学校的大学生,每月仅有二三十元的工资,要还清六千多元欠债,难!

养猪养牛养羊,养鸡养鸭养鹅,这些都是母亲长了脚的钱,母亲还有大大小小的摇钱罐、储钱罐。母亲的摇钱罐、储钱罐,就是我家后院屋檐下那一排排坛坛罐罐。它们大小、深浅不一,是腌咸菜、装泡菜的上好家什。每到青菜出产旺季,母亲便忙个不停。

看着满园一颗颗青菜,仿佛看见一张张小小的钱币在舞蹈。母亲挑选老气舒展的叶片,背回家择理清洗不敢有半点马虎。母亲边洗边祈祷:“老天爷,这几天可千万别下雨,可别让菜受潮生霉坏掉,这可是孩子们的学费呀。”

收菜的季节,我家屋檐下摆满了大大小小的簸箕。母亲每天都要晾晒翻弄多次,生怕薄的地方晒过,厚的地方捂坏了。对腌制泡菜,母亲似乎也是无师自通,我没有看到过母亲向谁学。腌菜时,母亲常常忙到深夜。就这样,一层一层,一坛一坛,一罐一罐,青菜、白菜、豇豆、萝卜、辣椒、竹笋,满了、空了、又满了。猪牛羊鸡鸭鹅,出栏了一批又一批。父亲生病的欠债,终于还完了,我们也一天天长大了。

可是,母亲眉头并没有舒展开来。

什么时候才能让孩子们吃上一顿猪肉下纯白米饭呢?少不懂事的七妹,每每吃饭,便端了碗夹了泡菜,往邻居家跑,想着用泡菜换一片肉吃。孩子们风一样的年龄,风一样地生长,正是吃长饭猛饭的时候;齐刷刷往母亲面前一站,就是一座座山,沉沉地压在母亲心上。

父亲走了七八年,家里没杀过年猪。每年五黄六月,青黄不接,母亲只能用喂猪的玉米面,做成饭,粗糙得就连饥不择食的我们也难下咽。

为了增收粮食,母亲舍不得撂荒一寸田地。土地到户后,明珠山上分了承包地,但那里山高坡陡,别人家都改为栽树,母亲却舍不得,多一寸地多一粒粮。但是,庄稼施肥怎么办?满粪桶的粪谁挑得上去?母亲急得团团转。

几天后,母亲背回一个背桶,桶下小上大,成圆扁形状,由木板镶成黏合,外用竹篾捆扎,有一米多高,上端有一个木盖子。母亲一进门就兴奋地说:“我到高峰(地名)找一个老姐姐要的,她们那里山高,都用这个。”从此,人们常看见一队高高矮矮的母子大军,背着背桶,爬坡上坎,手脚并用,向明珠山攀登。明珠山上茁壮成长的庄稼,一茬又一茬,绿了又黄,黄了又绿;那队母子大军高的矮了,矮的高了。

在炼狱般的生活里,母亲的腰弯了。

是的,母亲的腰弯了,我们的腰直了。我们七姊妹不仅有了自己幸福的小家庭,还各有事业。大哥当了中学校长。二哥成为正式教师。五哥是著名兽医。七妹是中考乡里的状元,孙辈大哥的儿子是全市高考状元,现在已是国际金融人才。

母亲把这一切,归功于她心中有佛。

没有人知道母亲是什么时候开始信佛的。也许是某个孤独的深夜,也许是某个孩子哭着叫饿的时候,也许是背着背桶从明珠山坡上滚落下来的时候……

母亲信佛奉献佛的形式,就是诵读和近前叩拜。

于是,近二十年时间,母亲几乎跑遍了大半个中国,朝拜国内名山名寺。大半生一字不识的母亲,一路勤学好问,成了识字老人。在家一有空闲,便颤颤巍巍拿出残破的经卷,虔诚地捧在手里,叽叽咕咕地念。我不懂佛经,不知母亲念得对不对。有一次,我下班回家,母亲念得正上心,不忍心打扰,便悄悄躲在一旁听,几句我听不明的佛语以后,母亲所谓的念经,太让我惊讶了,全是祈求与祝福,祈祷儿孙们幸福安康,多做对人对家有益的事……

后来,暑假回家的侄儿一次测试,更证明了我的猜测。见奶奶手拿佛经念得入神,对不识字的奶奶,竟能看懂如此深奥奇巧的《佛经》感到不可思议,侄儿故意装着看不懂,待奶奶一曲念罢,指着《静心咒》上面的一段经文问,“奶奶,这段怎么念啊?”

母亲先是诧异地看看侄儿指处的经文,一脸茫然,又抬头看看侄儿,没有言语。过了数秒,才说,“静心又叫宁心、清心。众生都有烦恼,烦恼都为苦;烦恼都不生不灭,不垢不净,不增不减。有形的烦恼,生于无形,最终又归于无。这些都全靠自己的心境。”在一旁的我,完全懂了母亲的表达,并且把它与母亲对待生活的磨难联系在一起。

轮到我好奇了,什么是佛?该怎样信佛和祈福?

没文化的母亲,对佛经的理解,不知比我们深好多!

我的好奇转为了感慨,甚至震撼。原来,这么多年来,母亲的念经,都是在念心。并不是她认识《佛经》上的文字,更不是它完全理解了那些深奥佛学理论。她只把深奥繁杂的佛之精神,化为一个简单而朴素的道理——“慈悲”和“向善”,并把它与自己的苦难、命运、子女、幸福、梦想、希望等联系在一起。然后天天念,让念,变成一种坚韧的磨炼和提醒,一种佛在心中的自渡。

母亲念诵经文,旁若无人。有时念着、念着,便微闭双眼,停顿下来,叫一声“六妹”,一阵恍惚,接着念下去。

六妹始终是母亲心中拂不去的痛。

六妹聪明伶俐,学习成绩好,年年三好生。她看过的长篇小说,能绘声绘色地讲述。她扎着羊角辫手舞足蹈地讲《杜十娘怒沉百宝箱》《快嘴李翠莲》的样子,我至今还记得。上初二时,农活实在忙不过来,母亲就让六妹回家帮栽几天秧子。母亲想,六妹聪明,耽误几天返校恶补一下准能跟得上。没想到,六妹从此再也不上学。母亲三番五次劝说无果,打断了几根竹棍,赶她去,她也不去,母亲无奈,只好抹泪由了她。后六妹又远嫁到了北方。这是母亲最大的痛。

前年母亲腿折,临上手术台时,把大哥、二哥叫到床前千叮咛万嘱咐,要他们替她照顾好六妹。遗憾的过往,像一根针刺在母亲的胸口,她常在佛前诉说那段冷暖交织的悔和痛。

今年春节,六妹带子携儿媳、孙子驱车千里,回来看望母亲。距六妹上次回家,已十年有余。关于六妹的辍学,一直是全家的禁忌。此次回来,六妹主动谈及此事,她说是心疼母亲一个人干活太苦太累,故意而为,并非赌气。她从没责怪过母亲以及任何人。幸喜六妹如今的幸福,不比任何人少一分一寸。

听了六妹的解释,母亲笑了。六妹也笑了。我们也笑了。

此后,母亲念经更勤,诵读也更洪亮、有力。

那次,晚饭后,母亲又开始诵经,连我的到来也毫无反应。我和大哥在客厅闲聊,这时,侄儿突然发来信息,说是要与巴菲特共进一餐。侄儿的信息并没有引起大哥重视。也难怪,与一个人吃顿饭有什么可激动的?大哥把信息给我看,我也没在意,因为我们根本就不知道巴菲特是谁。侄儿感到了父亲的无动于衷,又发来一条信息,一看,好家伙,我们不得不激动了。我们这才知道,巴菲特不但是美国股神,还是世界顶尖经济专家和风险投资人。巴菲特每年在全球挑选一位非常优秀的年轻人与他共进一餐,以示鼓励,而这次侄儿获得了从英国飞往美国与巴菲特共进一餐的殊荣。在国外,有的人甚至愿意出上百万美元,求得与其共进一餐的机会。侄儿是年轻的世界金融分析师,在此之前,先后被公派到中国银行英国、新加坡分行任职,怎能不激动?

顾不上母亲的诵读,我赶紧向她报告这个天大的喜讯。绕了一大圈,我认为报告清楚了,可母亲还是像先前那样,淡然平静诵她的经。我有些着急,正要进一步解释,我发现母亲溢出了一丝微笑,诵读的语速明显加快,有一种结实的力道。母亲不仅听懂了我刚才的话,而且比我们都懂。

虔诚拜佛的母亲,您可知道,您,就是我们现世的佛。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:张 霞(笔名:空谷幽兰,四川洪雅人。中国散文学会会员,中国林业生态作家协会会员。作品散见《中华辞赋》《生态文化》《语文报》《北极光》《四川经济日报》《四川文艺报》《诗词报》《眉山日报》《现代艺术》《大中华文学》等报刊物。多次获省市级文学征文大赛一等奖)

用户登录

还没有账号?

立即注册