【艺术】融合变通 因石施刻——四川石渠石刻艺术特征的成因分析‖李隽

融合变通因石施刻

四川石渠石刻艺术特征的成因分析

李 隽

摘要:四川石渠自吐蕃以来各个时期的石刻是现存最精美的藏传佛教野外石刻集群,展示了唐朝时期佛教在亚洲的传播和演化。其石刻内容、形制变化的脉络,映射出藏族文化与中原、印度等地外来文化的融合、演变过程;其因石施刻的雕刻理念,因地制宜地调整画面结构,突破了规制准则的限制,呈现出艺术程式化和个性化处理的有机结合。以此形成的独特艺术形式和文化标签,历经千年岁月考验而依然活跃于川西高原。这种现象为如何在当今世界多民族文化广泛交流背景下创新设计出具有时代特色和独特文化内涵的作品提供了成功范例,值得研究借鉴。

传承于吐蕃时代的玛尼堆石刻在四川石渠随处可见,长度超过 100 米的玛尼石墙多达 20 余处,摩崖佛教石刻造像在近年时有发现。它是现存最精美的藏传佛教野外石刻集群,展示了吐蕃佛教的传播和演化脉络,提供了佛教世俗化和本土化、多民族文明融合的过程的实证,也因与苯教的崇尚自然山水原始神灵的教义有机结合,创造出独特且富有生命力的艺术形式。该地区因地缘和地方病等原因,经济发展落后、交通不便而隔绝为文化孤岛,遗存的丰富石刻群落是对唐蕃古道地域原生态艺术传承和保护的重要研究样本。

石渠地区现存石刻资源及其分布

位于石渠县城50多公里处的巴格玛尼石经墙是世界最长的石经墙,内扎溪卡草原上的松格玛尼石经城则是藏族聚居区唯一一座完全用玛尼石垒砌起来的完整城堡,二者于2006年同时被列为国务院第六批全国重点文物保护单位。其石刻内容涵盖佛教经文、故事、造像等,载体则为当地的片状石材,本土特色显著,具有重要的宗教和文化地位。

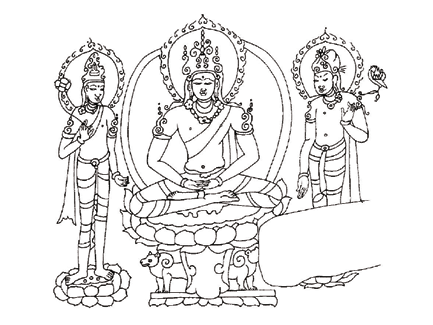

摩崖造像主要分布在以洛须镇为中心的金沙江东岸。具有代表性的查拉姆(神女岩)的“照阿拉姆”(崖石上的仙女),刻于洛须镇丹达沟岩壁。(图 1、2)考证年代为755年赤松德赞即位后到826年墀祖德赞在位之间。结合题记汉人工匠“杨二”等落款(图3),以及同时期高僧益西央的团队在藏东地区的摩崖造像活动,推断系汉藏工匠或者团队受益西央委托雕琢的可能性较大。

图1.四川“照阿拉姆”摩崖造像

图2.四川“照阿拉姆”摩崖造像示意图(图片来源 :于春,《四川石渠县洛须“照阿拉姆”摩崖石刻》,《四川文物》2006 年第3期)

图3.四川“照阿拉姆”摩崖造像题记

此外,近年来昌都市察雅县仁达摩崖石刻造像、芒康县邦达石刻造像、玉树贝纳沟石刻、甘肃省民乐县扁都口造像等系列吐蕃时期遗迹的发现,证明以石渠为重要节点,唐蕃古道支线是除传统的唐蕃古道主线外最重要的通道,是唐蕃古道南线的核心地区。经由该通道经济、宗教、文化的交流和碰撞,为孕育出具有独特风格和生命力的艺术形式提供了契机。

石渠石刻艺术特征及成因

1.融合变通,宗教文化的交融演化从松赞干布时期佛教传入藏区,经赤松德赞时期扶持佛教,到莲花生大师入藏弘法,佛教经一个多世纪完成了藏地本土化的进程。

莲花生大师通过“佛体苯用”,兼容本地传统苯教文化,创新性地宣称神佛一身两面:悲天悯人的“静像”和护教战斗状态的“怒像”,苯教的原始神祇形象被转化成为神佛的怒像(护法神)。如观世音菩萨的怒像常见“马头明王”造型:菩萨头顶马头、金身、三眼,鬃毛如怒狮,右手执骷髅宝杖,左手执钩绳,头戴五骷髅冠,挂五十鲜人头与璎珞,身被人皮,以虎皮与蛇为腰饰,右脚曲左脚伸,踩男女魔,立于烈焰之中。现存石刻中这些形象的创作基本完成于这一时期,它包容了吐蕃苯教传说中山神妖怪传说,印度教的多头多臂形象,唐佛造像圆熟洗练、饱满瑰丽的风范,演绎出独具特色的、被民众喜闻乐见的神祇形象,成为藏传佛教独有的文化标签之一,通过石刻、唐卡、壁画等载体广为流传。

自“安史之乱”后,吐蕃适时大力扩张疆域,国力达到极盛,部分掌握并影响丝绸之路及其他亚欧商旅要道,同时大力推崇佛教。这一时期,高僧益西央的团队在藏东(含石渠)沿线雕刻多处摩崖佛造像,仁达摩崖题刻中记载,“益西央在岳、隆、奔、勒、堡、乌等地亦广为造刻”。即唐蕃古道上现今玉树、贝纳沟文成公主庙、勒巴沟、结古镇等地,手法以浮雕及阴线刻、高浮雕为主,内容多为大日如来佛、观世音、金刚手组合三怙主和大日如来加八大菩萨两种组合。沿唐蕃古道南线支线考察,结合着历史时间脉络和摩崖石刻表现形制、内容、技艺的演变,体现出借鉴其他藏汉艺术先行者成果,并吸收来自西域和中原先进文明的特点,展现了石渠地区藏传佛教石刻艺术中所映射的藏传佛教发展的真实历史画面。而玛尼石刻是最具藏地地域特色的宗教石刻艺术,源于苯教,历史久远。藏传佛教中,除工匠、僧人外,普通百姓也常用这种简单易做的方法修行和积累功德。无数的信仰伴随玛尼石积累成墙、成城,见证着信众的虔诚。

玛尼墙出现较晚,如松格嘛呢城应始建于1060年前后,巴格嘛呢墙始建于1640年。其作品佛、菩萨、神像技法成熟,完全符合由莲花生大师整合藏传佛教教义后推出的造像规范和形制,包括《绘画量度经》《佛说造像量度经疏》等“三经一疏”典籍。在这些玛尼石刻造像上,静相类的佛陀、菩萨造像多以“三十二大相”“八十种好”为特征,庄严妙相、慈悲肃穆、悲天悯人、倾听世间疾苦、接受信徒虔诚祷告。而呈怒相的吉祥天女、金刚、明王、法王等护法神,则虎目怒张、血口獠牙,其面貌充满了肃杀之气。他们头戴骷髅顶冠,身披人骨念珠,手持人头骨碗,胳膊和腿脚都粗壮,健硕的体形常富有动感且张力十足,显示出体内蕴含无比强大的镇伏一切邪魔的力量。此类造型怪诞恐怖,令人感到极端畏惧,融合了苯教神魔的原始形态和意象,渲染了宗教的强烈感染力和震撼力。

从表现手法上分析,早期石刻作品手法简练、风格粗犷,受中原、印度等外来文化的影响痕迹明显,具有独特的风格和特征,断代较为容易。而11世纪后则严格以“三经一疏”规范,一切创新均被视为“魔障”,被严厉禁止,数百年来构图一成不变、千篇一律。虽然维持了藏传佛教石刻艺术风格的继承性和统一性,但也给其艺术断代带来困难。

2. 因石施刻,石质对石刻造像的影响石渠地区较少发现大幅摩崖造像,是由于这一地区缺少大体积岩壁的地质原因,少量崖壁的特点为岩石质地坚硬、多皲裂,故现存的画面均较小。

以最大的洛须镇查拉姆(神女岩)“照阿拉姆”为例,其画面高28米,宽7.2米。基岩为不完全变质火成岩,硬度接近花岗岩,岩石皲裂较多,开凿极为困难。造像内容为阴线刻双兽莲花座之一佛二菩萨(大日如来居中,观世音、金刚手分侍)。大日如来双手于腹前结定印结跏趺坐于双狮子托举的多层仰莲座,双服饰融入吐蕃特色,体态则充满尼泊尔风格;刻凿时以点连线,线条边沿粗糙,但整体画面线条流畅简练,手法纯熟老练,以“曹衣出水”的中原佛造像技法用衣饰皱

褶的走向准确地描绘肢体的动态,面部五官线条简练精确地诠释了“拈花微笑”之佛意。

为避开岩面皲裂处展现完美面部,工匠对二侍画面做了左高右低的不对称处理,体现了造像过程中工匠结合程式化形制要求与山石的具体情况结合灵活机变形成的个体化特征。这些雕刻手法、画面处理等体现“随势布局”“因石施刻”的理念,与中式设计中的“因势造型”原则不谋而合,更是“因地制宜”的表现,揭示了只有根植于地域文化、结合实际条件顺势而为,才能产生出最具特色和活力的文化和艺术产物。石渠吐蕃石刻历经千年历史考验,证明了它强大的生命力。

我们抽样考察了唐蕃古道南线支线沿途的石刻,包括巴格玛尼和松格玛尼在内的上百处古驿路沿途的玛尼石刻群落,重点收集分析了佛教造像和具有较强艺术表现力的经文石刻资料及其载体石质。作品石材多来源于各群落附近数公里至数十公里的山体,石质多为松潘—甘孜地块的三叠纪碎屑沉积岩,常风化成为片状,质地细腻且较软,易取得易加工,使用一般质地的铜、铁工具即可刻凿。因石质细腻,故石刻形制更显生动、精美;又因易碎的原因,难以获得较大的单体的石块,故极少见长度在1米以上的完整石刻作品遗存。在巴格玛尼的一块减地阳刻金刚手菩萨石刻上,约43厘米×31厘米大小的石面仍残存5—7毫米雕刻深度。其浮雕和镂空技法应用完美,凶忿面目的主体,雄武有力的肢体,骷髅冠、金刚杵、瑛络、须发、烈焰、莲座等层次分明;线条自然流畅,形态生动饱满,表情栩栩如生;层次堆叠关系达8至10层。该浮雕雕琢手法明显源自中原地区,实为珍贵的石刻文物和艺术传承珍品。

图4.巴格玛尼减地阳刻金刚手菩萨石刻

另外,玛尼石刻造像的周边部位内容常常有一定变形、位移处理的现象,更显生动、富有生活气息。这对于严格遵循《佛像度量经》等规制准则,一贯严苛规范的藏地石刻造像来说是极其罕见的。究其原因,主要是受限于石材的片状解理和易碎特质。在当时条件下,手工雕琢周边部位时极易诱发石材周边碎裂,又极难获得工整的较大面积石材,故不得不便宜行事,“因石制宜”调整画面结构,从而实质上突破了规制准则的限制,给石刻艺人留下了一定的发挥空间。

毗邻的玉树地区因其常见石质为金沙江缝合带三叠纪二长花岗岩,硬度极高,石质多为富含粗大颗粒的火成岩,虽然可以获得较大的单体,但受限于吐蕃时期的雕刻工具和技术限制,极难琢磨出较大的平面,粗砺的石质更不利于细节表达,故整体表现为粗犷的线条和更为简洁抽象的构图,风格更显古朴粗放,与石渠地区作品常见的精美雅致相映成趣。

与造像受限于佛教经典和规矩的图文内容、形制、比例等严苛要求不同,经文和图符的石刻造型和手法变化则更丰富多彩。雕刻者根据石材形状、大小、质地自由发挥,雕琢出不同粗细、深浅、阴阳、疏密有致的作品,字符变形大胆,富有生活气息的象征性符号也很常见。这些作品掩映在山水树林房舍草地之中,极其自然地融入山川大背景之间,不论受众身在何地,这些作品均会不经意地映入其视野,潜移默化地影响人的心境,散发出强烈的视觉和精神冲击力,符合宗教的无上法力和精神境界,彰显着澎湃的生命力,带来生的希望和对美好的寄托,成为独特的地域性文化符号。

综上所述,四川石渠自吐蕃以来的野外石刻,系统展现了藏传佛教和藏族文化发展、冲突、融合的历史脉络,体现了藏族、汉族、印度等民族文明和艺术碰撞融合后,在特定的地域环境下创造出独特的具有时代特征和本土特色的崭新石刻艺术形式的过程。分析这一系列艺术作品的背景、产生条件、过程及其繁荣的原因,对我们如何设计适合时代特色和本土文化的新时代艺术作品,具有重要的参考作用。

来源:《装饰》2021第8期(总第340期)

作者:李 隽

用户登录

还没有账号?

立即注册