礼仪之大,服章之美——华夏文明中的礼与服饰

唐代经学家孔颖达云:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”礼与服饰是中华民族的重要文化符号,更是华夏文明的重要组成部分。礼与服饰的关系,是在礼统摄下的礼与服饰的关系,其中,礼规定服饰,服饰对礼具有反作用,二者相辅相成、辩证统一。礼是一个文化概念,广义的“礼”,包括物质文化层面(礼器)、制度文化层面(礼制)和精神文化层面(礼义),与之相对应的礼与服饰的关系亦可分解为三个层面:作为礼器的服饰、关于服饰的礼仪制度、服饰和服饰礼仪制度背后所体现的文化精神,三者共同指向一个核心问题——社会秩序的建构和生活方式的维系。

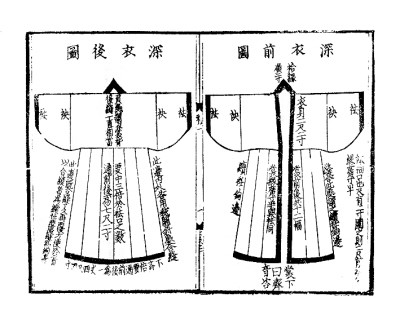

深衣 《文公家礼集注》中华再造善本影印元刻本

作为象征符号的“礼仪”

“礼”是中国文化的“象征符号”,而“服饰”是这一“符号”的外在体现。费孝通指出:“中华民族作为一个自觉的民族实体,是近百年来中国和西方列强对抗中出现的,但作为一个自在的民族实体则是几千年的历史过程中形成的。”在这一自在民族实体的形成过程中,诞生了诸多光辉灿烂的文化符号,“礼”便是其中最具中华特色的文化符号之一。中国古代礼仪服饰是中国礼文化形成和传播中的重要礼器,礼通过其特有的象征意义指导影响着服饰样式,这一象征意义常常通过服饰的尺寸、质料、色泽、图样、饰物等要素具体呈现。《后汉书·舆服志》云:“夫礼服之兴也,所以报功章德,尊仁尚贤。故礼尊尊贵贵,不得相逾,所以为礼也。非其人不得服其服,所以顺礼也。”礼对服饰进行规范、影响继而产生服饰礼仪制度,从而规范社会秩序,约束人的生活,让人们生活在日益精密的礼仪“符号之网”中。

在礼的规制下,礼仪服饰既代表人的身份、修养与状态,又承担着约束人的身份、修养与状态的功能。以深衣为例,《礼记·深衣》云:“制十有二幅,以应十有二月。袂圜以应规,曲袷如矩以应方,负绳及踝以应直,下齐如权衡以应平。故规者,行举手以为容;负绳抱方者,以直其政、方其义也。”深衣用布十二幅,象征一年有十二个月,袖口圆形象征规;衣领交叠如矩,象征方正;衣背中缝直通及踝,象征正直;下裳的边垂平如秤锤秤杆,象征公平。对于深衣的衣缘则要求“具父母、大父母,衣纯以缋。具父母,衣纯以青。如孤子,衣纯以素。纯袂、缘、纯边,广各寸半”。深衣从设计形制到尺寸颜色皆“以应规矩绳权衡”,时时提醒人们要遵守规矩,依礼行事。

丧礼服饰是中国古代礼仪服饰的一个重要组成部分,它根据血缘关系的亲疏将服丧所着服制定为斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻五等,对五种服制的形制、色泽、布料、纹样做了细致规定,还设置了与之对应的系统规范的仪节,构建起一个君臣、父子、兄弟等级分明的身份体系。丧服制度是儒家伦理道德在服饰制度上的具体体现,其所规定的长幼亲疏、尊卑伦序之道,至今仍被人们遵守;其所强调的“亲亲”“尊尊”的伦理秩序和道德价值,以及根据这一原则所建立的一套亲疏有别、尊卑有序的亲属等级制度,对中国乃至东亚传统家庭与社会秩序的构建影响深远。

在朝见、祭祀、服丧等不同的场景中,各种服饰要素经过细密的组合安排,将传统“礼治”思想中尊卑有序、天人合一、礼法自然、忠孝仁义等观念融入,最终达到衣服有制、等级分明、行止有度的行政管理目的。礼在此时处于第一序位,对服饰形成制约。祭礼对天子祭服规定甚详,《礼记·郊特牲》云:“祭之日,王被衮以象天。戴冕,璪十有二旒,则天数也。”祭祀的时候,天子穿的衮服上绘有日月星辰,以象征天,戴的冕上悬有十二旒,以象征一年中的十二个月,天子穿着的衮冕应天地之气,合四季之时,大臣穿着的玄端则无章彩纹饰,用玄色,取正直端方之意,此类象征最能体现尊卑有序、天人合一的礼仪文化精神。

礼的象征符号通过宫室、车舆、器皿、服饰等来体现。在实际应用中,礼仪服饰的非日常生活性与日常生活有着强烈的区隔功能及意义。在不同的礼仪场景需要穿着不同的礼仪服饰,呈现不同的象征意义,显示出礼仪的庄严与神圣。例如,在祭祀的场合需要穿着祭服,“衣服不备,不敢以祭”;上朝的时候必须穿着朝服,“吉月,必朝服而朝”;吊丧则要穿着专门的丧服,“羔裘玄冠不以吊”,等等。承载着文化精神的象征符号,借助特定的仪式、媒介进行再现或重构,使人们形成集体记忆,最终由“文化自在”走向“文化自觉”。

服饰发展的内在逻辑

礼规定指导服饰,但作为礼的重要组成部分和物质载体的服饰,有其自身的内在发展逻辑,亦可反作用于礼,二者交互形成服饰礼仪制度。清代《古经服纬》中说:“礼别尊卑,严内外,别亲疏,莫详于服。”尽管礼是服饰形式的决定因素之一,但服饰并不完全从属于礼。服饰在社会生活中既具功能性,又具必需性,是一系列复杂社会动机的产物,其形成与演变以物理、心理、文化等各种社会因素的综合为基础。因而服饰在礼制之外有其独立的演化历史,有时候还会反过来影响甚至改变礼制,与之形成相互转化的关系。

古代婚礼服饰“摄盛”的现象就是一个例子。“摄盛”是古代婚礼中特有的礼仪习惯,即为了显示礼仪之隆重,在亲迎当日,成婚之男女可以穿着高于自己身份地位的服饰,此举非礼之常态,而是礼之权变,礼因人情民俗而变。《礼记·杂记上》:“士弁而亲迎。”郑玄注:“亲迎虽亦己之事,摄盛服尔,非常也。”孔颖达疏:“所以亲迎摄盛服者,以亲迎配偶,一时之极,故许其摄盛服。”婚礼亲迎着盛服是为了表达对婚姻的重视和对配偶的尊重。《朱子语类》载,士婚礼谓之“摄盛”,“盖以士而服大夫之服”,“乘大夫之车”,“重其礼而盛其服”。婚礼服饰“摄盛”是礼仪对人情的兼顾,对民俗的尊重。朱子云:“礼者,天理之节文,人事之仪则。”圣人因情制礼,以礼约情。传统社会服饰礼仪制度的建立最初是为了明确等级、巩固政权,但服饰自有其象征意义及审美功能。婚礼是民间百姓一生中最重要的礼仪场合之一,人们基于对美的追求、对仪式的重视,自然会极尽所能穿着隆重的服饰。在这种情况下,与其通过礼仪制度强行约束,倒不如顺应民俗以合婚礼隆重之义。

民俗虽然多数时候会被礼制所规范,但有时也会影响礼制作出改变,这种改变可能是当时的,也可能是异代的,即前代之俗成为后代之礼。宋代的圆领公服便是如此。宋代公服形制外袍内裤,脚着乌靴,腰佩革带,外袍圆领、大袖,袍下摆加横襕,也称“袍衫”。这套衣服中的乌靴、革带、圆领袍均源自胡服。《释名》云:“靴,跨也,两足各以一跨骑也。本胡服,赵武灵王服之。”朱子云:“今之上领公服乃夷狄之戎服,自五胡之末流入中国。至隋炀帝时巡游无度,乃令百官戎服从驾,而以紫、绯、绿三色为九品之别,本非先王之法服,亦非当时朝祭之正服也。今杂用之,亦以其便于事而不能改耳。”从胡服、武士戎服到隋唐常服,再到宋代公服,其实是经历了一个胡服常服化、常服礼服化的过程。

无论是婚服“摄盛”,还是胡服礼服化,都为我们呈现了服饰与礼制相互转化的过程。这一过程代表着中国古代服饰礼仪制度的发展历程并不是单一纵向的,而是开放包容的,是在不断融合各民族服饰元素、兼顾人情与民俗的改革创新中滚滚前行的。

礼与服饰相得益彰

礼与服饰皆为中华礼仪文化的重要组成部分,二者相辅相成、相互作用,共同促进礼仪文化和服饰文化的发展与进步。一方面,礼制规范服饰。服饰是人类社会中一个重要的象征符号,其不同的形制在不同的社会中衍生出不同的象征意义,进行文化传递,因而这种形制可以认为是礼仪文化的物质呈现。另一方面,服饰制度的演变也影响礼仪规范的变革。不同历史时期的不同价值理念都折射在礼仪服饰上,具体体现在服饰材料、款式、纹饰、佩饰、色彩等方面。作为礼制规范的体现和表现形式,服饰变化会反作用于礼仪与生活习俗。在此过程中,礼与服饰文化不断得到传承与创新。

礼与服饰在审美情趣与文化精神上具有同一性,共同促进了中华民族独特生活方式的形成。礼既是社会治理的主要手段和依据,又是日常生活的具体仪节。以礼为中心的儒家文化是中国传统文化的主体,更是传统中国社会的生活方式,在传统儒家社会生活中,礼的丰富内涵被投射于衣冠服饰之上,作为人的“第二皮肤”,服饰的尺寸、形制、颜色、配饰以及名称,既是对儒家礼制思想的表达,又是对行礼者的身份等级、性别差异的呈现。华夏衣冠作为中华文化的特有象征符号,极具包容性与凝聚力,不仅是儒家思想及社会身份的外在表征,而且蕴含着中华民族的价值规范和道德伦理。在多维度的有机结合下,礼与服饰共同促进了中华民族共同体意识的建构。二者都效法天道,注重阴阳和谐,注重时代性、差别性与多样性的统一,不仅形成天人合一、阴阳和合、文质彬彬、兼容并包等共同的审美情趣,也体现出德配天地、尊卑有序、和而不同、与时偕行等共同的文化精神,更由此推导出“合礼即为美”的生活方式。

“礼,时为大。”所有时代对礼的实践、运用与诠释都具备“当代性”。在长时段的历史视野中,先秦礼学的创制、汉初礼学的重构、汉唐礼学的变革、明清礼学的转型等,既反映出历代思想演进中“当代礼学”主题的变换,又体现出礼文化在社会转型与时代需要中的重要地位与作用。当代礼制文化和服饰文化的传承与创新必须坚持中国本位,立足当代实践,促进中华优秀传统文化与当代社会之间的多元对话,在深入理解传统与现实的基础之上传承发展中华礼制文明与服饰文化,再现“礼仪之大,服章之美”的华夏乐章。

《光明日报》(2024年04月03日 11版)

用户登录

还没有账号?

立即注册