【书评】好在别开蹊径——简评周明生著《南江往事》‖田闻一

好在别开蹊径

——简评周明生的《南江往事》

田闻一

《南江往事》,是由新津知名作家周明生撰写,成都市地方志办、成都市新津区地方志办编纂,中国科学文化出版社出版的一本史志类书。

全书由《街巷春秋》《大院往事》《古迹寻踪》《西门传奇》四大板板组成,图文并茂,林林总总,浩浩荡荡,给人一种杜甫诗云“众水汇涪万,瞿塘争一门”的印象。

成都市新津区,原本是新津县。这里历史悠久,人文荟萃,名人辈出。生于斯长于斯的作者,对这里的一切,不仅熟悉,而且很有感情。

作者选择了新津的西半城(过去的两个居委会),现在的南江区集中进行展示;写起来得心应手,这本不足为奇。好的是,这本书的特殊之处也是优长处在于,写作上别开蹊径——不囿于对史实、人物作一般的罗列,而是站在今天时代的高度,以高屋建瓴之势去抒写;就像把这些具有厚重、丰厚历史感的史实、人物放在聚光灯下,进行多方位、多侧面照射、映衬,这就集中了、突出了,因而具有特别的光彩,尽可能地做到了以史为鉴、给人以现实的启迪。

具体来看,作者在谋篇布局上惨淡经营,大体详略得当;最重要的是,史中有文、文中有史。有言“行之无文,行之不远。”《南江往事》行之有文,相互浸润、渗透,读起来一点都不枯燥,而是兴味盎然。

闻名于世的天府之国四川,实际上富就富在沃野千里包括省府成都在内的成都平原上的几个“上县”,即现在大都划归成都管辖的过去的温江、郫县(现成都市郫都区)、崇庆(现崇州市)、新津、新繁(1965年撤销,并入新都县)、新都、灌县(现都江堰市)等县。从地图上看,如果把四川盆地比喻为一个金盆,那么,成都和这几个上县,就是这个金盆的盆底。

新津是个小县。然而,山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵。远的先不说,就说现代。改革开放之初,一家伙就涌出希望集团刘永好四兄弟。当时,国务委员宋健去考察新津,对新津给予很高评价,认为以新希望集团为首的民营企业、民营经济,勇立潮头,是中国经济振兴的希望。

蓝尧衢夫妇合影

这本书,如上所述,处理得最好的是史中有文、文中有史;虚虚实实,且相互浸润、渗透;虚中有实,实中有虚。而其中,处理得尤其好的是人,用人来带动史实。

比如侯宝斋这个人物,是辛亥革命的大英雄。作者从一个侧面展示了一个大时代,展示了辛亥革命和辛亥革命中的新津、新津人。

众所周知,四川是辛亥革命的主战场、策源地。这场革命初期的表现形式是四川人民轰轰烈烈的保路护路运动。实质上,是孙中山领导的同盟会以此为推手,推波助澜,旨在推翻统治了中国二百七十多年、越到后期越是腐朽没落的清廷。

有言,天下未乱蜀先乱,天下己治蜀后治。清廷历来看重四川,知道四川在全国牵一发而动全身的地位。

保路运动,又称铁路风潮,事起于1911年(辛亥),这年5月,清廷颁布“铁路干线国有政策”,将已归商办的粤汉、川汉铁路收归“国有”,与英、法、德、美四国银行集团签订《湖广铁路借款合同》;清廷出卖筑路权的行径激起全国人民反对,尤以四川为最。面对风起云涌的保路运动,清廷认准了南北两个要冲,就像调救火队员似的紧急将四川省总督、素称干练的赵尔巽调任东三省总督,遗职由经边七年、功勋赫赫的赵尔丰“赵大帅”接任;这赵氏兄弟,长期以来为清廷看重,倚为“西天双柱”。

1949年10月《工商导报》迁新址后留影(前排左起第三人为蓝尧衢)

历史上,赵家同朝廷关系很深,他们祖居关外铁岭,因先人忠于清,入了旗籍,从龙入关后,其父根据旗人习惯,去掉赵姓,只称文颖。文颖1845年进士,在山东任知府。1854年因抵抗太平军,死于阳谷县任上,清廷特“优恤、立专祠、袭世职”。

赵尔丰四兄弟:大哥尔震,字铁珊;二哥尔巽,字次珊,大哥、二哥同是同治十三年进士。弟尔萃是光绪十三年进士,尔丰行三,字季和。

四兄弟中,独尔丰以纳捐走上仕途,先是分发山西,为他的顶头上司按察史锡良发现看中。年前,锡良升任川督,他随锡良入川,官授永宁道。永宁这个地方,自来“匪患”不断,从未治愈;赵尔丰上任伊始,大刀阔斧,手段残忍,落下了一个“四川屠户”称号。因赵尔丰治理有功,被川督锡良看重,调建昌道任职。赵尔丰在这些地方表现出了相当的才具,先是在康巴地区大力发展民生,破天荒地改土归流(改地方的土司世袭制为中央集权的流官制),进而提兵进藏,击败叛军,阻止了英国对我西藏的觊觎,功勋卓著,步步高升,后任川滇边务大臣。

在了解赵尔丰的锡良看来,虽赵尔巽以进士而御史、而总督,是封疆大吏中公认的能员。但赵家四兄弟中才干数尔丰为最,他多次向朝廷密保尔丰,认为尔丰“廉明沈毅,才识俱优,办事认真,不辞劳怨,识量特出,精力过人”,建议朝廷提拔重用。

被朝廷提拔重用、恃威而来的新任川督赵尔丰,在任上虽百般机变,却无济于事,于是现出“屠户”本色,决定先“杀鸡给猴看”。他逮捕了保路领袖蒲殿俊、张澜等九人,不成,铤而走险,制造了震惊全国的“成都血案”。关键时刻,新津人、袍哥舵爷、南路同志军统领、新津保路同志会会长侯宝斋最先站出来。他将保路同志会改为同志军,率众攻打成都,最先揭开了武装暴动的序幕。此举极大地带动了周边同志军,成都被围得铁桶一般。赵尔丰恼羞成怒,把侯宝斋视为眼中钉肉中刺,必欲除之而后快。

之后,因战局需要,侯宝斋退据新津,率众十万,隔三水与装备精良的清军激战十日之久,不仅重创清军,而且减轻了各地举旗造反的同志军的压力,为辛亥革命的成功作出了重大贡献。后因叛徒出卖,侯宝斋父子壮烈牺牲。

按一般写法,书中,侯宝斋及侯宝斋大院以及好些值得写的人、事,都该分门别类地去写,然而作者却是跳跃式有重点地、相互照应地写,既写了侯家大院的来龙去脉,更写了侯宝斋等人,这就如同散文写作中讲究的形散而神不散。这样一来,文字精短、精练、经济,给人留下深刻印象。

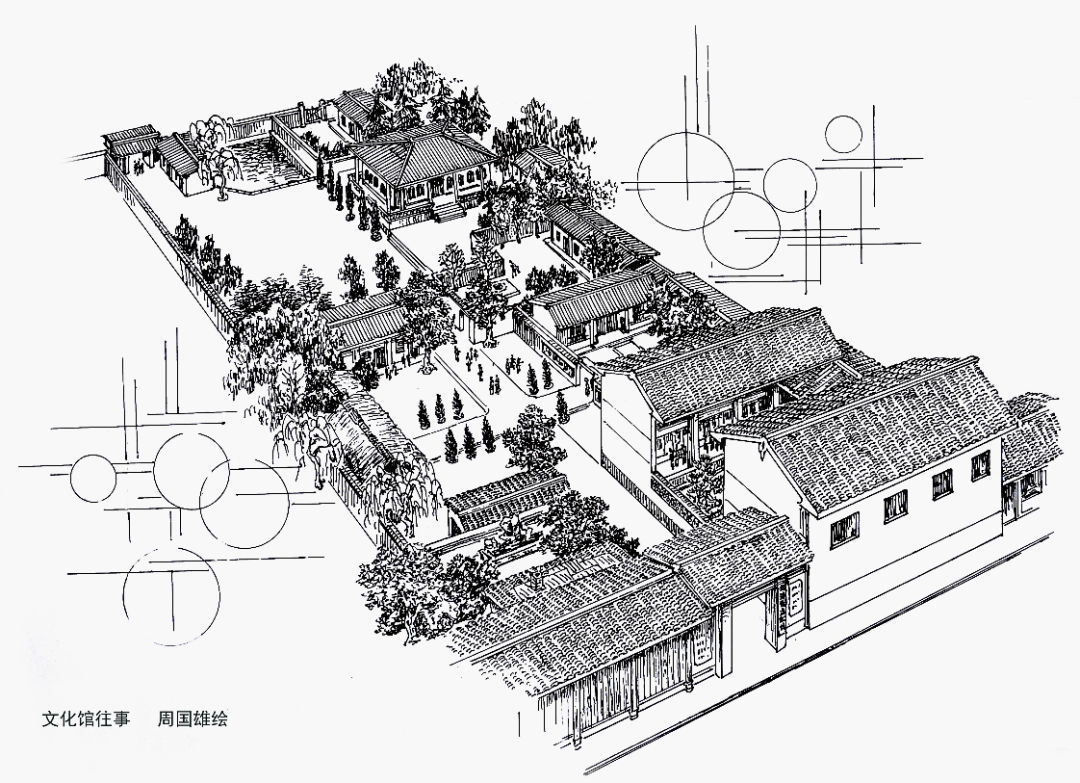

作者写作上这个优长,在新津的另一个代表人物蓝尧衢身上,表现得更为充分,更为出彩。蓝尧衢是20世纪40年代中国不可或缺的重量级的民族资本家、实业家和金融巨子。他顺应潮流,思想进步。中华人民共和国成立后,他把自己巨大的产业包括多处房产,全部捐献给国家。

新津文化馆,蓝尧衢老宅(周国雄 绘)

先军后商的蓝尧衢,出生于新津方兴乡一个贫苦农家,靠克勤克俭,奋发努力,考进保定陆军军官学校,先后在川军多部中任营长、团长、师参谋长、武胜县县长等职。

他在抗战时期立了大功,特别是在交通运输方面贡献很大。当时,他与民生轮船公司董事长、民生公司创始人、作过国民政府交通部常务次长的卢作孚齐名。他的贡献不必细说,书中还展现了他的个人魅力。比如,他对家乡的无私奉献,对家乡人才的爱惜。特别是抗战期间,张大千流落到成都,居无定所,蓝尧衢立刻在自己环境优美、阔大的家中,专门给大千先生修了独院;甘愿给大千先生作好后勤部长;大千要他栽什么花他就栽什么花,事无巨细,无怨无悔。主雅客来勤,后来大千的哥哥张善孖也搬了进来。不仅如此,张善孖还带了两只雄赳赳的猛犬来,蓝尧衢的女儿蓝淑明被吓得不行,说张伯伯养了两只大老虎,吓得我们都不敢动了。

20世纪40年代末蓝淑明(蓝尧衢女儿)留影

如此一个蓝尧衢,“身高不到一米六,两眼炯炯有神”,作者在这里简单的一笔勾勒,就让蓝尧衢跃然纸上。书中这样以一目尽传精神的语句比比皆是。而这时的蓝尧衢,已患鼻咽癌4年。中华人民共和国成立后,在生命最后时期的他将自己的财产全部捐出,以致政府还要退他的钱。

书中,给我印象最深刻的是,由新津毛泽东思想业余宣传队过渡到专业的新津文工团这一段。因为这在大时代的背景上,集中从一个方面展现了那个时代。这一段写得波澜壮阔,文字也节省、节俭;那么多可供表现的大院、人、事、史实,都囊括其中。国家一级演员,最先在《抓壮丁》中饰演潘驼背出名的新津人徐玉鲲,就是从新津文工团走出来的。

这部志书有三个要点,且三点密不可分,缺一不可:一是作者生于斯长于斯,情况熟悉;二是作者的经历,他当过知青、乡党委副书记,新津文化局副局长、新津文工团主要演员兼编导,与新津文工团自始至终在一起;三是作者是新津知名作家。这样的作者写这部书,其结果、效果,是必然的。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:田闻一(中国作家协会会员,资深媒体人,巴金文学院连续三届创作员;著作甚丰,多篇多次获四川文学奖等多种奖项)

用户登录

还没有账号?

立即注册