【文艺评论】本真 本心 本朴——观大型曲艺音乐剧《周永开》‖苗勇

本真 本心 本朴

观大型曲艺音乐剧《周永开》

苗 勇

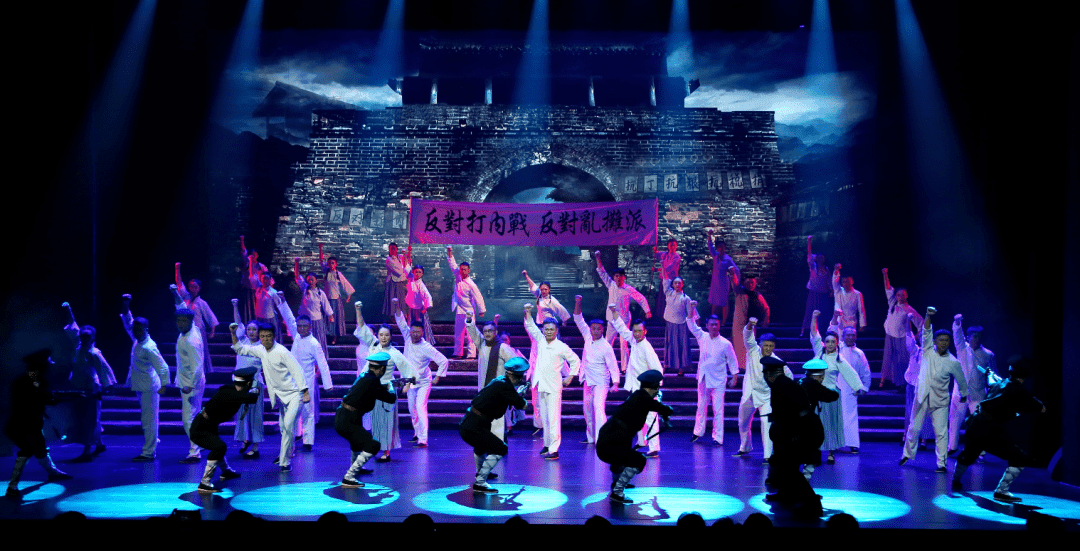

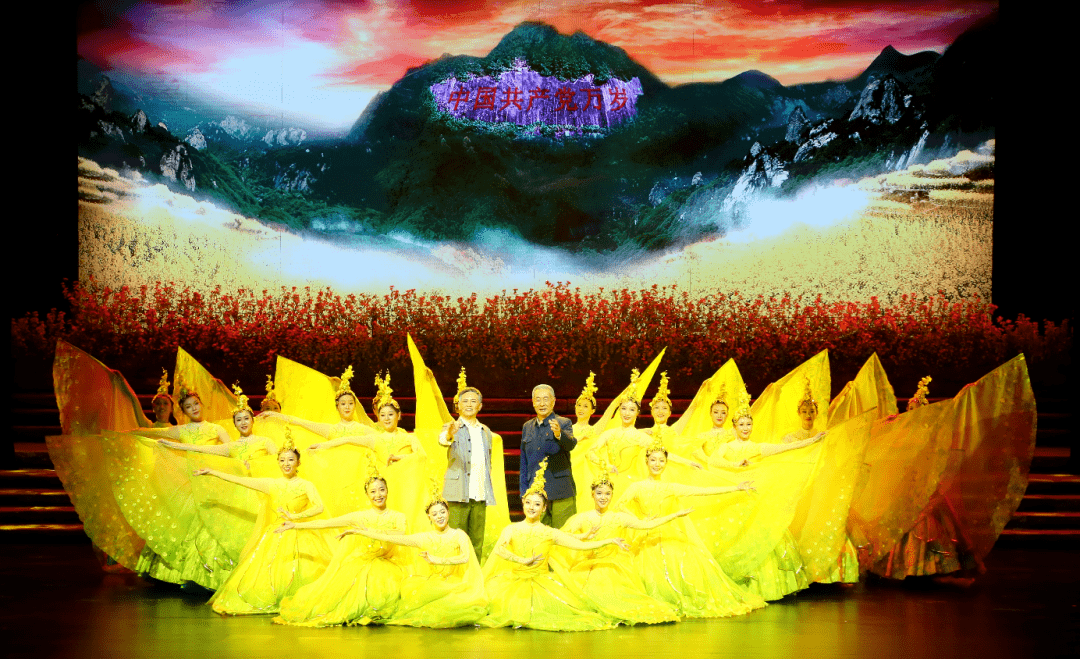

总有一种精神,让人感动;总有一种力量,指引我们奋勇前行。大型曲艺音乐剧《周永开》以曲艺为主体,融入戏曲、话剧、歌剧、舞剧、诗剧、活报剧等表现手段,完美舞台呈现了优秀共产党员、“七一勋章”获得者周永开这位巴山之子的光辉人生。该剧是一部生动的党史学习教育教材,弘扬周永开“坚守初心、不改本色”的优良传统,先后参加四川省第二届剧美天府、全省纪检系统等优秀剧目展演,荣获四川省第三届文化艺术节暨第五届四川文华奖剧目奖,观后让人热泪盈眶,好评如潮。近日有幸应邀一观,感受最深的是故事“本真”、人物“本心”、形象“本朴”,忍不住想要说点什么。

故事“本真” 有生命力

讲故事是曲艺的重要表现形式之一,也是曲艺具有强大的生命力的缘由之一。如何用更好的方式讲好故事,是戏曲始终面临的重大课题。巴中属革命老区、边远山区,这里环境优美、民风淳朴,是一方“纯洁真诚”之地。周永开是土生土长的巴中人,没有什么过人的才华,更无惊天的伟业,就一“忠厚老实”之人。这么一“平凡”之地、“平凡”之人,如何来讲好故事来吸引观众?该剧“妙”在“本真”。

本真,即本源、真相、本来面貌。该剧采用意识流的手法,围绕“党是我一生的追随”的座右铭,“一线串珠”地撷取老共产党员周永开参加革命、投身现代化建设、反腐倡廉、涵养清廉家风、离休后带领群众致富等人生重要片段,顺叙、倒叙、插叙、补叙相结合,通过“一人多事多点”布局14场戏,用本真讲故事的方式,不夸大、不缩小,在返璞归真的故事中,多角度展示了周永开本来面貌。正如宋代程大昌所言“用诗乐以察休戚得失者,事情之本真在焉”(《考古编·诗论十四》)。

值得一提的是,故事前后连贯,草蛇灰线,伏脉千里,具有很强吸引力。比如,在企业改制时,周永开便要求侄子主动下岗,在他的心里,党的干部就要带头,但如果将其与剧目开篇正面描写其大姐为掩护周永开与敌人进行生死斗争联系起来时,便更能展示主人公大公无私的优秀品格,进一步塑造了人物的光辉形象。

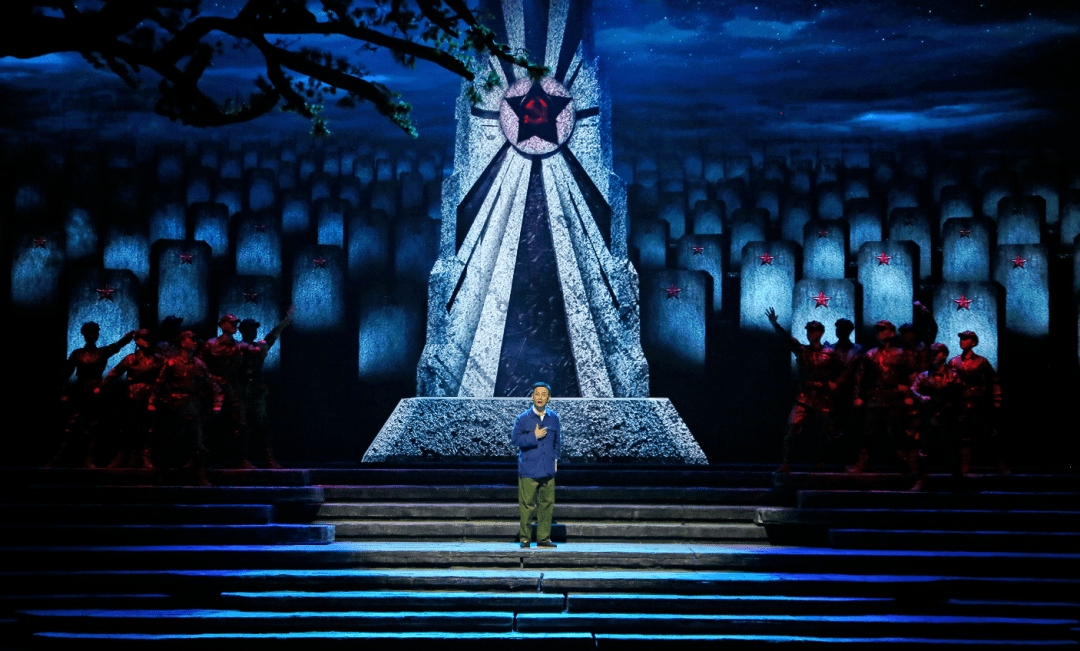

人物“本心” 有感召力

本心就是我们的本来面目,即“真我”,有本性、自性、佛性,真心、善心、良心等内涵,是我们看不见却能决定我们命运的根。最是情怀出本心,周永开将党作为一生的追随,始终怀着一颗“一心为公、赤诚为民”的本心。该剧的成功之处在于,巧妙将人物事件融入重大历史背景之一,在宏大叙事与细节描写相结合中,成功塑造了主人公一生坚守、一心为公的“本心”。

如何体现“本心”,关键看行动、在细节。细节决定成败,戏曲中一个细节往往决定一出戏的质量和水平。首先,该剧通过细节营造出真实可信的戏剧场景,使人物变得有血有肉、鲜活可及,引起观众认同和共鸣,进而在共鸣中让观众接受故事所宣扬的主题,避免了人物形象的“假大空”“脸谱化”“概念化”“标签化”。其次,通过细节,展示了主人公把“公”刻在人格里,用行动诠释着“我将无我,不负人民”的“大我”境界,当爱人面临提拔时,他主动找组织说:“她没有文化,建议不能提拔”;当企业改制时,他主动让侄子下岗回乡务农,将机会让给别人……用一个个小细节展示出他的“公”本心,“公”已成为他的一生追求和境界,感人至深。

形象“本朴” 有吸引力

本朴乃朴素、敦厚之意,出自《淮南子·要略》:“接径直施,以推本朴”。该剧大量采用旁白(独白)这一戏曲的重要表现手段,更好地展现了“朴实无华”的周永开这个人物心理活动和内心矛盾冲突,使人物既站得高,又接地气,在烟火气中展示了“本朴”形象。

周永开生于大巴山、长于大巴山、工作于大巴山,是典型的巴山之子。用他自己的话说,“我这一生就是一个‘小’字——我生活的地方是个小地方,我这个人物是个小人物,我做的事情也是些小事情。我这辈子干的最大的事情,就是有幸加入了中国共产党,没有共产党,我啥子都干不成。”他用一生践行着这一“大”一“小”。中华人民共和国成立后,周永开任县委主要领导时,经常脚穿草鞋,穿烂了十多双,群众称他为“草鞋书记”,他还自趣只要不是“草包书记”就行。生活困难时期,周永开带领全县人民修水库,和社员们一同在工地拉石头、挖土方,休息时,还拿出了从自己嘴里省下来的仅有的“硬菜”——一袋干胡豆发给社员们“打幺台”。下乡途中,见地上有一堆牛粪,二话不说就用手把牛粪捧到水田里……生动朴实的形象,让观众为之动容。任纪委书记查办罐头厂案子这出戏时,罐头厂厂长从中央到地方获奖无数,还是劳动模范,头顶光环无数,但这样一个人却丧失党性原则,违法乱纪,主人公顶住压力进行查办。独白中一句“我担心反革命没有办得到的事情,让这些腐败分子办得到了。”既展示了人物内心的矛盾与煎熬,又振聋发聩,发人深省。

该剧还有一大亮点特色,坚持跨界融合的理念,以四川曲艺为主体,通过四川清音、四川扬琴、四川竹琴、四川莲花闹、四川金钱板、四川谐剧等彰显巴蜀特色文化,有效借鉴和融入,完成思想性、艺术性、观赏性三统一的完美舞台呈现。同时,该剧采用大量方言俗语,让人听得懂、有趣味。“你晓得啵?”“做啥子、做啥子,你们做啥子?”……这些方言俗语,让人感觉分外亲切,增色不少。

总之,该剧之所以成功,重在“三本”,真人、真事、真性情,让周永开这个人物不虚、不私、不妄,无矫饰、无扭捏、无作态,达到了“感人心者莫过于真”效果,是一部献礼建党百年的红色文艺精品。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:苗 勇(四川省总工会副主席,知名作家)

用户登录

还没有账号?

立即注册