【论坛】如何弘扬“铜山三苏”文化?专家们这样说

如何弘扬“铜山三苏”文化?

专家们这样说……

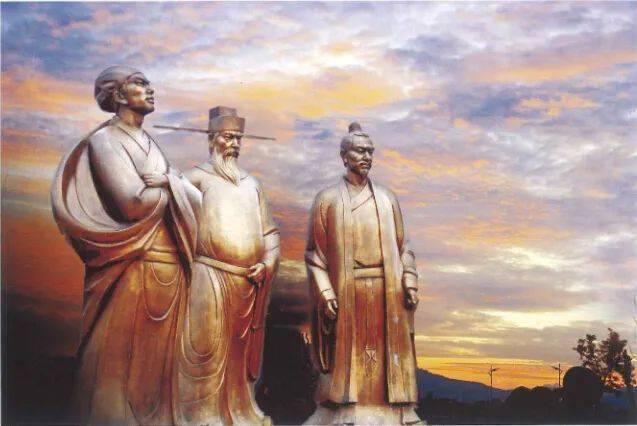

三江织城,钟灵毓秀。历史悠久的中江县,孕育了众多名人志士,以四川宋代首个状元苏易简、书法家苏舜元、爱国诗人苏舜钦祖孙三俊贤为代表的“铜山三苏”,因在文学书法、家风政论等方面的成就被世人颂扬。

2023年12月1日,四川铜山三苏文化研究院在中江县揭牌成立,将致力于深入挖掘、系统整理、精准提炼“铜山三苏”文化等中江特色文化内涵和精神,系统研究解读中江特色文化,并形成研究成果,传承弘扬中华优秀传统文化。当天的活动中,来自省、市、县的有关专家学者齐聚一堂,围绕“铜山三苏”文化展开深入研讨交流,碰撞思想火花,赓续中华文脉。特摘登部分发言,以飨读者。

巴蜀奇才闪耀历史星空

蔡竞

四川省委省政府决策咨询委员会工业组组长、省工业文化协会创会主席、四川铜山三苏文化研究院院长

“天才总是成群结队而来。”这是出自当代历史学者王汎森的一句话。翻开“巴蜀人才谱系表”,我们会惊喜地发现,在北宋之蜀地,既有“一门三父子,都是大文豪”的“眉山三苏”,还有另一段三苏的佳话——来自铜山(今德阳市中江县)的“铜山三苏”:宋代四川首个状元苏易简、书法家苏舜元、诗人苏舜钦。

众所周知,“铜山三苏”和“眉山三苏”生活在同一个时代,只是前者早出仕十多年。“眉山三苏”是父子三人,“铜山三苏”是祖孙三人。他们同为北宋时期巴蜀文化的杰出代表,在文学上的建树各有千秋,对后世都产生过极其深远的影响,对中华优秀传统文化发展创新都作出了巨大贡献。两个“三苏”,同在蜀地,又有交集,这种文化现象,更是值得深入探索。

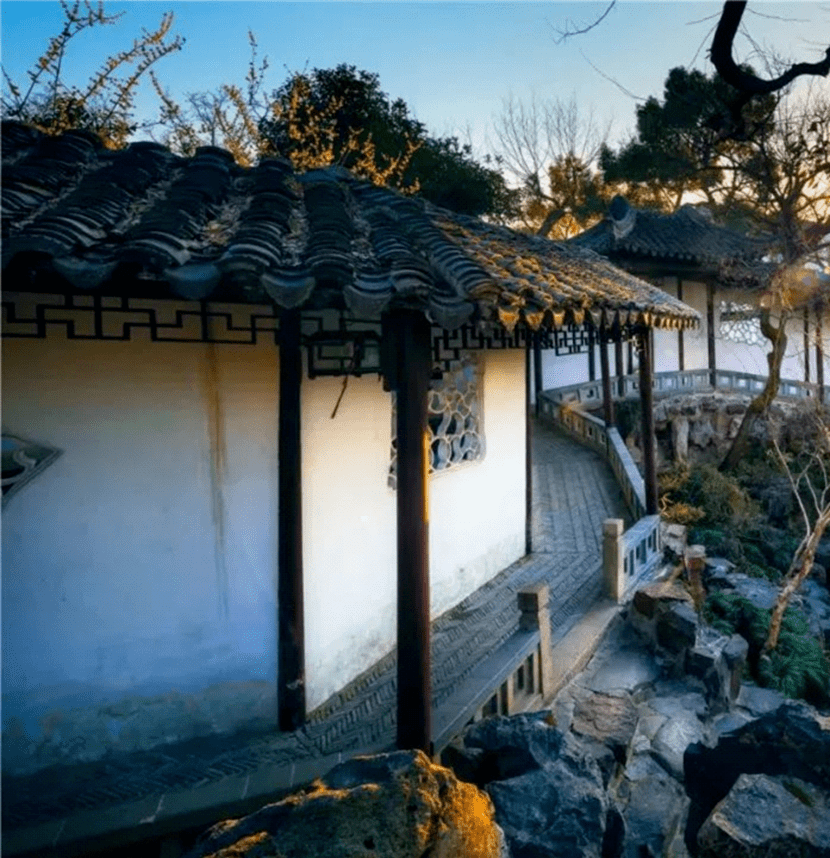

中华民族自古以来重视家风家教,从这个视角去挖掘无疑非常重要。苏易简受到的家庭教育影响,主要源于父亲苏协。苏协考中进士后,曾就职于彭州(今彭州市)。他为官清廉、爱民如子。苏易简的母亲薛夫人聪明贤淑,教子有方。苏易简的两个孙子苏舜元、苏舜钦就是苏家后代子孙中的佼佼者。北宋文学领袖欧阳修曾称赞这对兄弟“文章家世事,名誉兄弟贤”;文豪黄庭坚也评价“二苏文章豪健痛快如此,潘、陆不足吞也”。苏舜元的书法成就甚大。苏轼曾高度评价苏舜元的草书:“才翁草书真迹,当为历世之宝”。苏舜元的弟弟苏舜钦在文学史上地位颇高,是宋代诗文革新的先驱之一。他所作的文学名篇《沧浪亭记》更是千古流芳。在当时,他即与宋诗“开山祖师”梅尧臣合称为“苏梅”。

2022年6月,习近平总书记在视察四川眉山三苏祠时,谆谆教诲我们,“要善于从中华优秀传统文化中汲取治国理政的理念和思维,广泛借鉴世界一切优秀文明成果,不能封闭僵化,更不能一切以外国的东西为圭臬。”处于长江文化带的蜀地,自古多出奇才。这些巴蜀奇才在中国历史名人的星空中大放光芒。对于以奇才、天才为代表的文化名人,及其身上体现出来的中华优秀传统文脉和士子精神,我们一定要心存对历史的敬畏之心,潜下心来,埋头探颐,做好梳理、继承和转化工作。

三苏现象背后的文化名人效应

李后强

四川省委省政府决策咨询委员会副主任、成都市社科联主席、四川省社会科学院教授、博士生导师

2023年6月2日,习近平总书记在文化传承发展座谈会上指出,“中华优秀传统文化有很多重要元素,共同塑造出中华文明的突出特性”,并用突出的“连续性、创新性、统一性、包容性与和平性”为中华文明“精准画像”。我们研究“三苏”,本质是文化问题,是中华优秀传统文化传承发展问题,不能简单延伸母版、套用模板、重复再版,必须创造性转化,创新性发展,要有属于新时代的活版、改版与正版。

其实,历史上有“铜山十三苏”之说。铜山苏氏家族在历史上出了13位文学艺术家和政要人物(4个宰相),包括苏瑰、苏廷、苏传素、苏捡、苏拯、苏振、苏寓、苏协、苏易简、苏耆、苏舜元、苏舜钦、苏伯起。从苏传素入蜀至苏舜钦6代人中,苏氏一门出了5个进士,苏易简中了状元。名气较大的是苏寓、苏协、苏易简、苏耆、苏舜元、苏舜钦六苏。

“铜山苏氏”与“眉山三苏”生活在同一时代,祖籍都在成都都市圈内,但“铜山苏氏”没有“眉山三苏”的知名度高、影响力大,原因包括:一是祖籍与主要生活地远离。苏易简自考取状元后便离开铜山,远赴开封(今河南开封市)做官,很少回家,苏家大院逐渐冷清空落。苏舜钦、苏舜元虽祖籍在梓州铜山,但出生在开封,二人皆长年在外地做官,很难回故乡,在四川留下的遗迹故事极少,父老乡亲知道的不多。二是三人皆英年早逝。“眉山三苏”父子三人平均年龄65岁,而“铜山苏氏”爷孙三人平均年龄42岁。生活、为官、创作的时间少了23年,其才华没有充分展示就谢世,成就没有产生广泛影响。

加强“铜山苏氏”研究开发,有助于发现文化名人坚定文化自信,有助于提高巴蜀文化传播力和影响力,有助于推进成德眉资同城化发展。名人是推动文化发展的动力和旗手,具有榜样示范引领作用,对于地方文化发展影响很大。文化传承发展与名人密切相关,唐代文化名人对宋代四川“眉山三苏”和“铜山苏氏”等成长具有催化作用。加强“铜山苏氏”研究,并与“眉山三苏”一起思考,有助于揭示中国文化名人产生的科学机制。下一步,建议加大“铜山苏氏”研究支持力度,打造“苏氏”区域文化联盟,提升“铜山苏氏”文化地位与知名度。

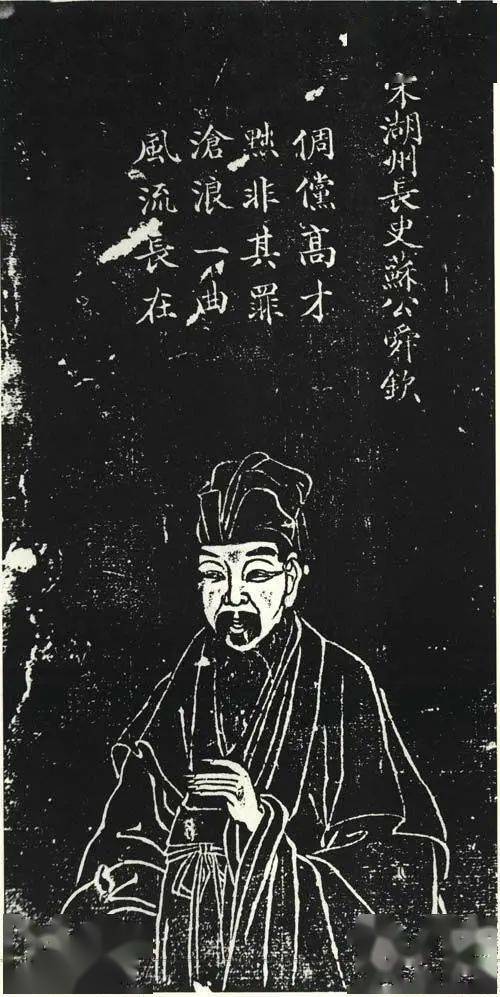

苏易简(958—997),字太简

扛起传承弘扬“铜山三苏”文化历史责任

杨庆龙

德阳市委市政府决策咨询委员会副主任、四川铜山三苏文化研究院执行院长

在中江的本土文化中,不仅有英雄文化,更有深厚的历史文化、秦汉摩崖文化、乡贤文化、诗词文化等,而其中最具代表性的文化之一,就是“铜山三苏”文化,它与“眉山三苏”文化一样光彩夺目,一样具有珍贵的历史价值和文化价值。

铜山文化既有过唐宋时期的辉煌,也经历了宋末元初、明末清初两次战火劫难,加上多次洪水、地震,以及人为破坏,许多建筑物都已消失在历史长河中。万幸的是,历代都不乏有识之士,在他们的保护下,铜山文化仍保存了相当一部分。

当前,我们一方面面临文物古迹保护的难题,另一方面面临文化传承断代的问题,怎样保护好、研究好、讲述好、传承好铜山文化,就是我们这一代人重要的历史责任之一。在当前和今后一段时期的乡村振兴中,文化振兴,既是我们的历史重任,也是乡村振兴的重要抓手和重点工作。而中江深厚的文化底蕴为乡村振兴垫定了坚实的基础,我们要深刻领会习近平总书记来川视察三苏祠时关于弘扬传统文化的重要指示精神,深刻领会中央关于抓好传统文化传承发展的各种意见和要求,抓住乡村振兴的机会,把“铜山三苏”文化打造成四川乃至全国乡村振兴的一面旗帜。

要传承弘扬好“铜山三苏”文化,必须进一步理清思路,谋定而动,围绕“抢救遗产,深入研究,精心规划,建好阵地,形成合力,教化子孙”24个字做好文章。要着力打造文旅精品,把广福建成全国知名的铜山文化小镇,建成中华文化传承地、旅游目的地和老百姓幸福生活的安逸地。

苏舜钦(1008—1048),字子美

擦亮“英雄故里 状元之乡”

文化名片

罗继林

德阳市社科联党组书记、市委讲师团团长

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化如水,润物无声。历史是最好的教科书。习近平总书记强调,文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。参天之木,必有其根;怀山之水,必有其源。“英雄故里,状元之乡”历史悠久,人文荟萃,是她生生不息的厚重底蕴。

说起中江,外界印象最深的是“英雄故里”,却很少人知道中江也是“状元之乡”。状元苏易简、书法家苏舜元、诗人苏舜钦祖孙三人被称为“铜山三苏”。提到“三苏”,人们首先想到的是位列唐宋八大家的“眉山三苏”,然而在北宋“铜山三苏”是与“眉山三苏”齐名的。宋代四川首个状元苏易简,曾任参知政事(相当于副宰相);苏舜钦与宋诗“开山祖师”梅尧臣合称“苏梅”,补写“中华第一草书”怀素《自叙帖》。苏舜钦与苏舜元的书法,影响了北宋书风。在今天德阳辖区,苏易简是唯一的状元。这既是中江的骄傲,也是德阳的骄傲。

近年来,中江县委县政府高度重视,把“铜山三苏”文化的研究传承纳入党委政府重要议事日程,成立领导小组,建立了高起点高水平的铜山三苏文化研究院,并给予政策资金等方面大力支持。开展了与“眉山三苏”书画联展交流等工作,一批“铜山三苏”文化研究的专家学者、民间爱好者也跃跃欲试,在《巴蜀史志》发表了系列重量级学术文章,中江县也出版了《“铜山三苏”文史研究》一书,取得了丰硕成果。建议从争取支持、夯实基础、建强队伍、广泛宣传、借势借力等方面着手,大力弘扬“铜山三苏”文化,把“铜山三苏”打造成为中江县文化名片。

苏舜元(1006—1054),字才翁

从书艺(书论)、鉴藏

看“铜山三苏”的历史影响与地位

唐林

美术史学者、四川省社会科学院艺术研究中心主任、四川历史研究院学术委员

据《四川美术史》(中册·五代两宋卷)载,铜山苏氏家族,是五代两宋四川五个书法大家族之一,几乎几代人都长于书法,其中最为知名的是苏舜钦,他是著名书法家,擅写草书,被称为草圣。苏舜钦补怀素《自叙帖》前六行是中国书法史上的一段佳话。其次还有苏易简的孙子苏舜元,在当时他与弟弟苏舜钦齐名,书家评说他继承了三国时的钟繇 、东晋时的王羲之、唐时的怀素的书法艺术。另外,苏易简本人,以及苏易简的儿子苏耆,也是著名的书法家。

他们之中,苏舜钦的书论与书艺之所以在中国书法史上有这样的影响和地位,与两个宋代著名文人有关。一个是欧阳修。如果考察“学书为乐”书论的起源,则是来源于苏舜钦,即欧阳修的论述是以复述苏舜钦的观点引申而来的,欧阳修对苏舜钦的书法推崇备至。另一个是黄庭坚,作为“宋四家”中草书作品最多的他,也非常推崇苏舜钦的书法,可见苏舜钦在书法界的地位和影响。

苏易简不仅是政治家、书法家,还是宋代初期最有名的收藏家。他工文学,多艺能,尤工书法,对书画收藏尤为重视。从苏易简开始,苏氏一门收藏书画延续了五代,成为北宋首屈一指的书画鉴藏家族。大名鼎鼎的中国著名书法家米芾的许多藏品都是从苏氏家族购买或交换而得。而随着时间流逝,苏氏家族所藏的书画作品逐渐流失或出售,现在,这些藏品一部分流于海外,一部分为国有机构或个人收藏,一部分则不知所踪,其流传过程值得人们关注。《四川美术史》(中册·五代两宋卷)在“鉴藏”条中将铜山苏家排在第一位,其后才是苏轼家族、石扬休家族、邓椿家族等著名收藏家族。

电视剧《清平乐》中的苏舜钦

借先贤之光烛照后人

姜诗

德阳市文史专家

千古铜山留胜迹,状元故里翰墨香。广福地区文化底韵丰厚,玉江两岸积满铜山文化的金珠玉粒,等待着我们去深入发掘。中江县成立铜山三苏文化研究院,顺应时代潮流,符合群众的精神需求。

铜山文化是中国优秀传统文化的一部份,是人类文明的象征,是极具影响力的文化名片。在大力传承弘扬中华优秀传统文化的今天,我们组织力量来研讨“铜山三苏”文化的内涵同历史意蕴,具有十分重大的现实意义。

一是提升人们的人文素养,增进人们的人文情怀。铜山是一片丰饶的文化沃土,如果我们能自觉地传承弘扬“铜山三苏”文化,深入领悟三苏的思想精髓,就能从中吸取更多的精神滋养,丰富自己的文化内涵,提升自己的人文素养,把状元故里建设成为远近闻名的诗礼之乡。二是增强人们的文化自信。“铜山三苏”文化集文化之精粹,展智慧之光芒,具有独特的人文价值,巨大的文化魅力,启迪我们深入研习,从中吸取智慧精华,获得强大的精神支撑,激励我们坚定文化自信,厚植家国情怀,志存高远,勇于担当。三是焕发人们的精气神。“铜山三苏”文化是宝贵的精神财富,大力传承和弘扬“铜山三苏”文化,是时代的需要、精神文明建设的需要,能在年轻一代的心灵深处播下中华优秀传统文化的种子,提升精气神,努力实现人生价值。

苏州沧浪亭

讲好“铜山三苏”故事

钟力生

中江县地方志办公室主任

从清康熙五十四年(1715年)中江编纂的第一部县志算起,到民国十九年(1930年)版县志编成,先后共编修7部旧县志。新中国成立后,又编修了2部社会主义新县志。总共9部县志中,中江历代修志先辈都在不遗余力地宣传“铜山三苏”,收集了很多史料,留下了不少的记录。

近年来,我们又编了《中江县文化遗产志》《中江史话》等文史读本,收录编纂了“苏舜钦青少年时的传说”“文化古城铜山县”“宋代铜山有三苏”等专题篇章宣传“铜山三苏”,特别是《中江史话》这部中江普及性文史宣传读本,对宣传“铜山三苏”起到了积极作用。

“铜山三苏”文化的研究方兴未艾、大有可为。如何乘势而上?建议:一是锁定。通过“铜山三苏”申报四川历史名人来把“铜山三苏”这个文化符号锁定。二是结合。把“铜山三苏”和“铜山玉江石刻”文化相结合,把文物保护和乡村旅游相结合,宣传“铜山三苏”和宣传铜山文化一体打造,一体推进。三是传承。抓好乡土教材和校本读物的编纂,如校本读物《铜山文化集锦》《铜山三苏文史研究专辑》以及广福镇正在编纂的《广福镇志》和《铜山村志》等,打造好传承“铜山三苏”文化的载体。

来源:德阳日报纵目周刊

用户登录

还没有账号?

立即注册