【资治】推进内江东兴区红色遗址资源保护利用的思考

推进内江东兴区

红色遗址资源保护利用的思考

内江市东兴区委党史地方志研究室

根据2021年6月25日四川省十三届人大常委会第二十八次会议通过的《四川省红色资源保护传承条例》,红色资源是指“五四运动”以来,中国共产党领导各族人民在新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化新时期、中国特色社会主义新时代所形成的具有历史价值、纪念意义、教育意义的物质资源和精神资源。红色资源是党和国家的宝贵财富,是推动中华民族伟大复兴伟业的强大精神力量。

《四川省红色遗址普查和保护利用实施方案》指出,红色资源包含红色遗址、红色文物、红色资源特色村镇和街区及建筑、烈士纪念设施、爱国主义教育基地、红色旅游景区、抗震救灾与灾后恢复重建遗址群、凉山州脱贫攻坚全域实景展示等8个类别。内江市东兴区在党的百年奋斗历程中形成了数量众多的红色遗址资源,为深入贯彻习近平总书记关于“把红色资源利用好,把红色传统发扬好,把红色基因传承好”的系列重要指示精神,按省委、市委相关部门要求,东兴区从2021年6月开始开展了新一轮的红色遗址资源调研普查工作,通过实地调研、现场走访、档案核查、数据整理、汇总建档的流程,共计普查红色遗址100处。

一

基本概况

内江市东兴区是内江市唯一的革命老区,具有光荣的革命传统。在党的百年奋斗历程中,东兴区留存了大量的重要遗址、旧址、纪念设施,形成了众多富有影响力的红色地标、红色印记,构成了具有东兴特色的红色遗址资源。从时间上看,东兴区有新民主主义革命时期的遗址27处,有社会主义革命和建设时期的遗址60处,有改革开放和社会主义现代化新时期13处。从现有保护级别上看,列为省级文物保护单位的1处,列为市级文物保护单位的3处。列为区(县)文物保护单位的1处,其余95处未定级。从类型上看,“重温红色历史、传承奋斗精神”的传统红色遗址20处,“走近大国重器、感受中国力量”的5处,展现改革开放和社会主义现代化发展成就的75处。从保存状况看,保存完好的72处,部分损毁的17处,完全损毁的11处。

(一)“重温红色历史、传承奋斗精神”的传统红色遗址

新民主主义革命时期特别是中国共产党成立以来,无数革命先烈在中国共产党领导下,为民族独立和人民解放,前赴后继、浴血奋战,用鲜血和生命谱写了光辉的历史篇章。1923年2月内江县建立团组织,1926年2月建立党组织,是四川省党团组织建立较早的地区之一。从此,内江革命斗争进入了一个新的阶段,涌现出了一大批可歌可泣的英雄人物和英雄事迹。大革命时期,黎灌英组织领导了轰轰烈烈的反帝反封建斗争;土地革命时期,“农王”曾莱组织领导了震惊全川的东乡农民运动;抗战时期,闻化鱼组织领导了声势浩大的抗日救亡宣传活动等等。这一时期留下了内江民团干部传习所、马蒲堰农会旧址、中共内江县委扩大会议旧址(杨家镇龙滩村)、中共东南区委机关遗址、中共内江县委会议旧址(江家花园)、曾莱革命活动遗址(鹭澜洞)、石子镇农会旧址、中共内江县委扩大会议旧址(诸古寺)、东乡农民协会活动旧址、东乡农民协会抗捐斗争旧址(关帝庙戏楼)、杨家乡农协会会员军事训练地旧址、周执中周振华故居、闵乐山故居、范长江故居等的传统红色遗址。

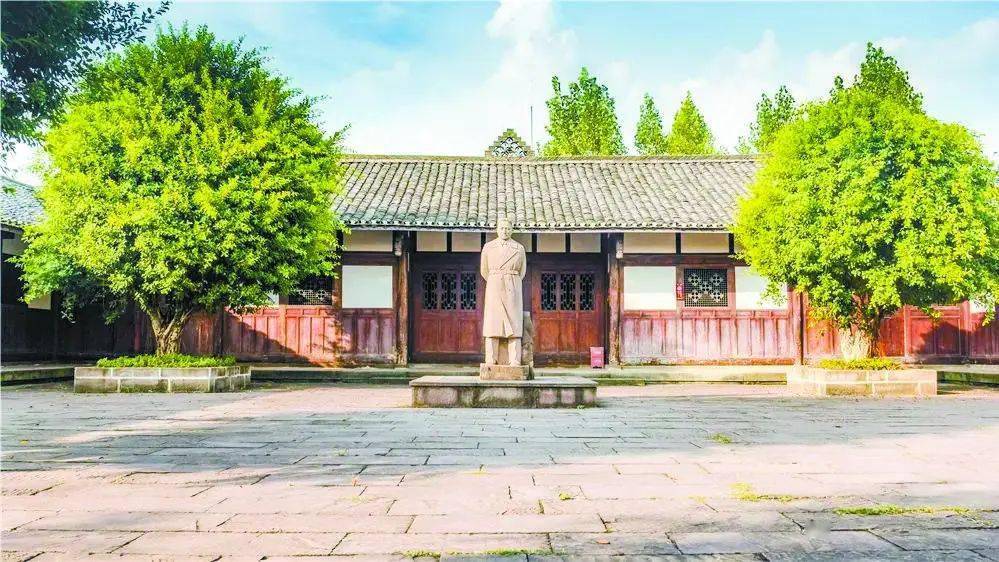

范长江故居

(二)“走近大国重器、感受中国力量”的“一五”计划、“三线建设”红色遗址资源

在社会主义革命和建设时期,东兴区搭乘国家“一五”计划、三线建设等国家战略东风,广大东兴儿女自力更生建家园,艰苦奋斗治穷白,起早贪黑修水利,争先恐后交公粮,改变了旧中国一穷二白的局面,推动了社会主义工业、农业的大发展,为接下来的改革开放奠定了坚实的物质基础,由此形成了成渝铁路椑木沱江大桥、内江糖厂旧址、104厂旧址、航空航天部607研究所、西南石油指挥部、四川省轻工业安装公司旧址、四川内燃机厂旧址、416医院旧址、大响滩水库、松林水库、团结水库等红色遗址。

20世纪50年代的内江糖厂(刘德元 供图,图片来源:四川方志图库)

(三)展现改革开放和社会主义现代化发展成就的非传统、非历史遗迹类红色遗址资源

在改革开放和社会主义现代化新时期,东兴区推动经济体制改革,推动对外开放发展,激发经济活力和创造力,完成了从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制的伟大历史性转变。由此,形成了松林丝厂、同福酒厂、田家酿造厂、西南再生资源产业园区、四川佳美食品工业有限公司(沱江果品厂)等非传统、非历史遗迹类的现代红色遗址资源。

二

存在的主要问题

东兴区红色遗址数量众多、类型齐全,部分旧址得到了有效的保护利用开发,部分遗址也得到了修缮保护,但总体看,多数遗址因保护利用思想认识不到位、管护力度不够、宣传力度不足、开发手段欠缺等多方面原因,未能得到有效合理的保护利用开发。

(一)对遗址的保护利用思想认识不到位

部分单位和个人的红色遗址保护意识淡薄,没有充分认识到红色资源的不可再生性、难以复制性及其蕴含的历史价值和教育意义。在社会主义市场经济条件下,注重经济效益,忽略社会效益,导致部分遗址在经济建设、城市改造、村庄拆迁时未能得到妥善保存,有的甚至完全损毁、无迹可寻,如石子镇农会旧址、中共内江县委扩大会议旧址(杨家镇龙滩村)、中共内江县委会议旧址(江家花园)、中共东南区委机关遗址、内江民团干部传习所、西南医疗设备厂旧址、西南医疗器械厂旧址、马蒲堰农会旧址、高伯礼故居等。有的遗址年久失修、破损严重、无人管护,如杨家乡农协会会员军事训练地旧址、周执中周振华故居暨闵乐山故居等。

(二)对红色遗址的管护力度不够

由于资金有限,管护时只顾及影响力相对较大的红色资源,导致各遗址管护力度不平衡,如范长江故居、双才烈士陵园、顺河烈士墓,在一些专项资金政策扶持下,得到了整修建设和改造提升。而其他大部分遗址的管护工作处于无专项资金、无专人管护的状态。从现有留存的红色遗址看,处于濒危状态的遗址如闵乐山故居、周执中周振华故居等,如不尽快进行保护,遗址将完全垮塌损毁、彻底消失。此外,还有部分留存的遗址存在它用的情况,如内江糖厂、航空航天部607研究所、四川省轻工业安装公司旧址存在租作它用的情况,必然导致管理职权不清的问题,其有效管护也就无从谈起。

(三)宣传力度不足

东兴区对普查到的红色遗址目前仅停留在字面上、报告中,成果宣传不足,社会知晓率普遍偏低。一些无迹可寻的遗址由于缺少承载物,导致人们对该遗址背后的红色故事逐渐遗忘,如马蒲堰农会旧址、中共内江县委扩大会议旧址(杨家镇龙滩村)、中共东南区委机关遗址、中共内江县委会议旧址(江家花园)、石子镇农会旧址。一些仍有留存的遗址,也多局限于平面展览等呈现方式,体验性不强,难以吸引参观者的注意力,更难以唤起对其缅怀、追思、崇敬的情怀,如高梁烈士墓、顺河烈士墓、中共内江县委扩大会议旧址(诸古寺)等。

(四)对红色遗址开发利用手段欠缺

东兴区未出台红色遗址保护利用的具体办法,缺乏史志、文旅、退役军人事务等相关部门共同参与谋划的整体规划,更没有形成红色资源利用架构。截至目前,对散落于各处,不同类型、不同级别的红色遗址仅停留在普查成果呈现阶段,未针对遗址具体状况,拟订相应的保护开发利用计划。

三

建议意见

(一)切实提高思想认识,增强保护利用红色遗址资源的责任感使命感紧迫感

红色遗址资源是重温党的辉煌历程、传播革命文化、传承红色基因、培育家国情怀的重要载体和平台,是不可复制再生的历史遗存和宝贵财富,要充分认识红色资源的重要政治价值、历史价值、教育价值,自觉树立红色遗址资源保护责任感、使命感、紧迫性。一是要提高思想认识,认真学习、宣传《四川省红色资源保护传承条例》,通过各级各类中心组学习、制作张贴栏等方式加大宣传力度,让《四川省红色资源保护传承条例》家喻户晓,切实引导干部群众树立红色遗址保护意识。二是行动上要积极作为,尽快制定完善并落实落地红色遗址资源开发和保护措施,让红色资源得到永久保存。三是成果上要高效利用,利用好红色遗址资源生动教材,启迪党员干部、青少年学生铭记红色历史、赓续红色血脉。

(二)全面加强组织领导,理顺保护管理机制体制进行分级分类管理

建立东兴区红色遗址组织协调机制,成立由区委、区政府牵头,组织、宣传、文旅、财政、民政、退军、史志等相关部门单位为成员的红色遗址资源保护工作领导小组,统筹协调红色遗址资源具体保护利用工作。完善责任管理机制,明确牵头部门和成员单位职责,制定相应的保护性文件,采取分级分类管理与属地管理相结合的方式,明确每个红色遗址对应的管理主体,进一步明确权属关系扎实推动红色资源保护利用各项任务落实。区级以上的红色资源由区级部门管理,其他红色遗址实行属地管理,即由遗址所在地的镇(街)负责管理。部分遗址情况复杂,则采取职能管理和属地管理相结合的原则,由相关部门与所在乡镇共同对红色遗址资源进行有效保护开发。

(三)整合现有资源,推进红色遗址资源保护进程

多管齐下,全方位推进东兴区红色遗址资源保护进程。一是根据省级层面的红色资源保护传承条例,推进出台区级红色资源保护利用总体规划,规范保护行为,强化保护效果。二是依托最新普查情况,建立区级红色遗址名录,根据红色遗址的历史地位和社会影响力,分级分类制定好保护规划、保护方案,实施好保护措施。三是引导和鼓励社会力量及民间资本广泛参与保护、积极投入保护,探索建立政府、企业、社会等多方力量共同参与的保护开发新格局。四是紧跟大数据时代潮流,加强红色遗址资源的数字化保护,建立基地网络平台和数据库,实现红色遗址保护开发成果与社会各方的信息资源共享。

(四)加大宣传力度,促进文农旅结合

加大红色遗址资源与文农旅资源的深度融合,改变红色遗址静态呈现现状。一是宣传内容上,由单一视角的红色遗址遗迹宣传转变为宏观视角的文农旅融合宣传,将红色遗址资源与东兴区地方历史文化、自然生态、现代文农旅结合起来,增强宣传的影响力和曝光度。二是宣传形式上,由静态展陈转变为动静结合的呈现方式,打造体验式宣传平台,运用数字化场景等现代科技手段展览展示红色遗址和地方特色农业资源,增强生动性、互动性和体验性。三是宣传力度上,增加宣传的广度深度,全方位、多角度、深层次开展新闻宣传、社会宣传、公益宣传等,通过一系列有声势、富有成效的宣传,吸引受众的注意力。

(五)结合东兴区实际,做好红色遗址保护开发利用

首先,区级承担红色资源保护传承指导工作的机构要会同有关部门,根据调查情况,按照认定标准和认定办法,建立区级红色遗址名录,对红色遗址资源实行动态管理、保护、开发。其次,“量体裁衣”,结合不同遗址的历史背景、地缘特征、遗留现状等实际情况制定适宜的开发利用措施。第三,针对已不具备实施具体保护开发措施的完全损毁的红色遗址,要扎实做好该类遗址的宣传标识工作,确保老区红色文化和革命精神代代相传。这类遗址多属新民主主义革命时期,其背后的革命故事承载着重要的红色历史价值,一是尽可能在遗址原处树立标识标牌,留下红色印记;二是挖掘史料档案,编著相关史实故事或开展相关红色影片、剧目创作;三是将已损毁的红色遗址故事纳入其他遗址的纸质、电子展示场所,扩大受众知晓辐射范围。

(六)深挖红色遗址精神内涵,传承红色基因

选择重点红色遗址,以守护“红色根脉”为建设要求,充分挖掘利用其背后蕴含的红色文化和精神价值等深层次价值,做好具有代表性的新民主主义革命精神、三线建设精神等红色革命精神的传承弘扬。一是立足区情实际,强化红色遗址研究。如组建一支固定的红色遗址研究队伍,围绕东兴区的红色历史编写生动党史教材,通过党史教材学习、党史故事宣讲等方式,让东兴红色故事深入人心。二是找准重点亮点,推进红色基因的传承。如选取东乡农民协会活动旧址(杨家镇关帝庙)、成渝铁路椑木沱江大桥、内江糖厂旧址等具有代表性的遗址,推出一批有深度、接地气的红色研学项目,对内开展红色文化进学校、进机关、进农村等“七进”活动,使红色基因融入并影响全县广大干部群众特别是青少年的世界观、人生观、价值观,用党的光荣传统和优良作风铸魂育人;对外开展面向省内外党员干部的党性教育、红色文化培训及打造全国青少年教育培训基地,形成红色教育培训知名品牌。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:中共内江市东兴区委党史地方志研究室(执笔:林四海 张 洁)

用户登录

还没有账号?

立即注册