【书评】打捞民国的底层时光——杨乙敏《内江民国日子》述评‖刘德元

打捞民国的底层时光

——杨乙敏《内江民国日子》述评

刘德元

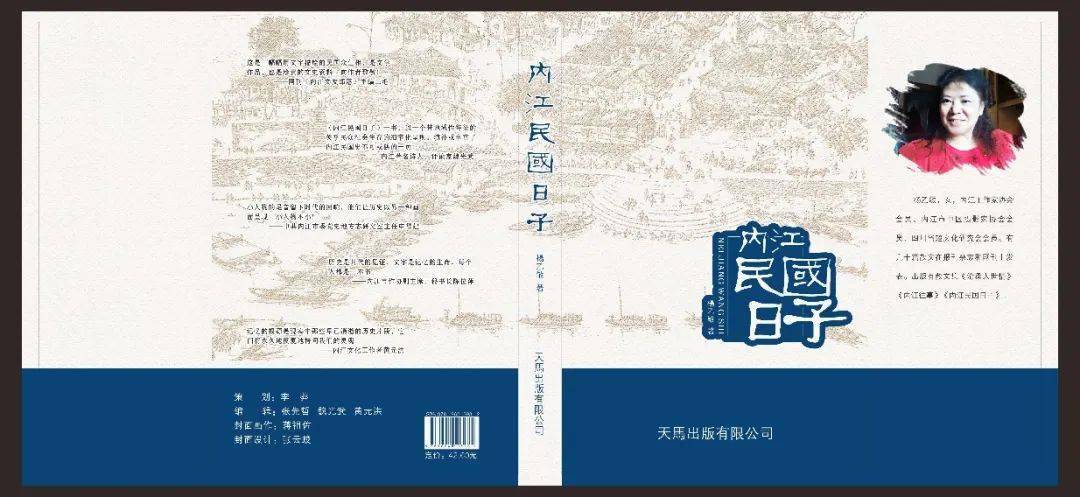

杨乙敏女士第三部书《内江民国日子》(前两部是散文集《内江往事》《沧桑人世情》),是以讲述人的口述实录为基调,采用非虚构文学的纪实手法反映内江民国底层人物生活记忆的再创造。

为深刻记录内江民国社会底层的生存状况,杨乙敏用大半年时间开展田野调查,所涉地区包括今内江市三县二区及周边高梁、白合、史家、田家、椑木等十余个乡镇,先后采访了20多位八九十岁甚至上百岁的老人,辑成文章29篇10万余字。每篇文末附有讲述人照片。从形式上说,可资作者“文史三亲”(亲历、亲见、亲闻)的证据。

杨乙敏以内江文化人的眼光,打捞内江的民国日子,通过讲述人之口将许多记忆记载下来,成为内江历史记录的一部分。

民国,全称中华民国,在我国历史上是一段特定的历史时期。它从1912年元月建立民国到1949年10月,中国人民在中国共产党领导下,推翻南京国民政府,建立中华人民共和国。民国时期,四川军阀混战,政府无序,天灾人祸,民不聊生。杨乙敏的《内江民国日子》,正是此一时期一道记忆深刻的伤痕。

《内江民国日子》共29篇文章,从内容看,或以人系事,或以事系史,文中讲述的人物,有开糖坊的、开染坊的、做蜜饯的、拉黄包车的,有裁缝、铁匠、石匠、木匠、骟匠、补锅匠、剃头匠,有帮人耕种的佃农、长工、背二哥等等。形形色色的人物形象,惨惨戚戚的家庭琐事,在民国苛政的背景下,形成讲述人与作者之间的一种时空关联,勾勒出“口述实录”所需要的情节转换,让读者感受到《内江民国日子》所承载的时代意义。譬如旧时内江以糖业著称,然而在《内江民国日子》里,我们却看到了蔗农种植甘蔗的辛酸:每年甘蔗还未长成时,糖坊老板便向蔗农预购甘蔗,俗称“买青山”。蔗农则称“青山户”。如遇天灾人祸,甘蔗减产,青山户交不出够卖的甘蔗,除要付二分的利息外,次年不能向他人预卖甘蔗,只能由债权者来低价收购(《罗家塘坊》)。此等岁月钩沉,使我们看到了内江糖业发展的另一面,保存了内江人民对民国蔗糖业的部分记忆,具有一定的存史价值。

抓壮丁是内江民国一“景”。经统计,书中有6篇文章提到国民党军队在内江抓丁的惨状。当时,国民政府将县以下的行政区划为“区、乡、保、甲”,基本形式为“十户为甲,十甲为保”“三丁抽一,五丁抽二”。如果有钱人家抽到了,就出钱请穷人去当壮丁。他们就利用赶场天逮人。只要看到前来赶场的年轻男人,来一个逮一个。再就是土匪横行。土匪俗称“棒老二”。“那时,土匪猖獗得很,不分白天黑夜,一有机会就抢,抢不到东西就抢人。土匪要来了,家家户户的妹子、嫂子都跑向山边的竹林躲藏”(《刘家旧事·土匪抢人》)。

“黄、赌、毒”是民国时期三大毒瘤。书中《李文卿家事》一文,折射内江农民生存之恶劣:李文卿的二叔不仅抽鸦片烟,而且好赌,把祖父分给的田产赌光了,没有了田地,就挑盐巴卖,一挣到点钱,又拿去赌,输得没有办法了,父亲就打女儿的主意,要将自己的亲生女儿卖到妓院去,好还他两爷子的赌债。读罢此等家事,让人义愤填膺。再如反映民国钞票的回忆:那时,钞票开始是一般的货币,后来钞票印大了,印成一万元一张,随着物价飞涨,甚至还印到十万元一张的钞票。再后就发行“关金券”,先是作为一种缴纳关税的纸币,与“法币”并行流通后,变成真正的货币。1948年,市面上物价一涨再涨,又改成“金圆券”,同时宣布废除法币和关金券。此文从钞票、关金券、法币到金圆券,说小一点,可看出国民政府金融秩序之混乱;往大处说,可作为研究四川金融发展史之参考。

《内江民国日子》通过讲述人的回忆,写出了小人物在生活险境中的无奈与挣扎,坚强与不屈。比如《木匠怒砸洋场子》,讲述了工人团结就是力量。《黄世杰的离奇经历》,通过黄元洪讲述父亲黄世杰与中共地下党组织失去联系的经过,还原了一段历史真相。又如《盐煤古道上的背煤人家》,作者写道:邹福元9岁就开始背煤。咋个背呢?是去接妈妈。“我有一个小背篓,是爸爸为我编的。我背着小背篼,走到离家不远的于佳场接到妈妈,赶紧从妈妈的背篼里拿出一些煤块放进我的小背篼。一个初秋的下午,天空下着细雨。邹福元怕妈妈被雨淋着,把蓑衣和斗篷挂在小背篼上就出门了。还没有走近于佳场,就看见二哥急匆匆地赶来,脸上的水珠大颗大颗地往下滴,分不清是汗水还是泪水。二哥全身发抖,他一把抓住邹福元的小手说:“兄弟,你不要去接了,妈妈死了,妈妈已经死了,是在背煤的路上被活活压死的。”这样的文字宣泄,让人泪湿眼睫。

历史是由许多细节构成的故事。《内江民国日子》的细节描写朴实生动。如描写农民栽秧子,是退起走的,两只脚分开中间要齐一行,两边的脚一边要齐两行,这叫五行秧子。又如描写农民进城务工,他们从乡间的泥泞小路走向内江县城,终于来到城边一片河滩,这里遍地是芭茅。内江人称芭茅为“马儿秆”,他们在马儿秆丛中对付(过)了一夜。第二天沿着古老的北城墙边寻找安身之地。在北城垣一个角落,搭建了一个十多平方米的窝棚(《张二哥和张二嫂》)。在语言上,保留了讲述人原汁原味的内江方言,如“赶溜溜场”“笼子猪儿”“见子打子”“打平伙”“耙红苕”“冒二头”“买相因”“瓜儿肿”“阴丹布衣裳”等。由此,杨乙敏的纪实文学把内江民国日子的生活情景以不同视角不同侧面地浅唱、低吟,甚至痛苦的倾诉,似流泪而流不出的酸味。这是土地的生命,是农民的生存方式,当然这也是作者杨乙敏通过讲述人纪实流露出的对内江人的钩沉与回忆。这些回忆在杨乙敏的笔下娓娓道来,朴实而生动,凄婉而伤感,人物有血有肉,家事骨肉难离。如反映家族悲剧的《罗家往事》:罗在英11岁时,发生了一件事:家族里有一个叫罗五堂的人,不知为什么被家族责罚,“打得好惨哦,我亲眼看到他跪在祠堂边被打呀,打得来一点都动不得,我看到他慢慢地爬到尿缸子里去喝尿。我就问他为什么要喝尿,他说喝了尿才乘(经)得起打。”罗在英说。罗五堂被活活打死了,死时,全身皮肤呈紫色。还有反映内江民国学校现状的《张含舒读书》:那时学生根本没有水洗头洗澡,每个班的学生住一间大寝室,几十个人拥挤在宿舍里,上下铺轮流换住。“床铺上的臭虫串串,排起队伍在床沿上爬上爬下。没有水洗头,我头发上就生了虱子,满头都是虱子壳,发丝也搅成一团一团的黑疙瘩。实在痒得受不了,就跑到舅妈家去洗头洗澡。”

总之,杨乙敏的《内江民国日子》的文字是真实的、朴实的,即非虚构性的。从叙事角度看,不论是寄情旧时的工匠之作,还是书写家庭暴力之文;不论是抒写爱情悲欢、寻求幸福生活的作品,还是表达人生感悟、悲愤忧伤的文字,几乎每一篇文章都折射出内江民国日子的某一侧面。这也正如书名《内江民国日子》,“日子”,既表示老百姓过日子,也道出老百姓过日子之艰难、讨生活之不易,“这些老人在青少年时期正逢动荡的年代,他们每天像蚂蚁那样辛劳,依然食不果腹,生存艰难。他们对当年的生活记忆犹新,在民国时期度过日子的点点滴滴都留在他们的脑海里。他们心中装满了故事,脸上却不见风霜。他们从贫瘠的尘土里走来,面对苦难,乐观向上,走过昨天,今天健在,这让笔者感到莫大欣慰。这也是笔者写作本书的目的。”(杨乙敏《后记》)。

可以说,杨乙敏的《内江民国日子》在内江纪实文学题材方面的写作是少见的,也是难能可贵的。为什么说难能可贵?一是她的文学初心,二是她的勤奋刻苦,三是她执着于对本土文化的书写。正是如此,这部作品既符合内江记忆的表意语境,也适合了同时代读者的感情需要,赋予了乡土文化元素,凸显了家乡情愫。在《母亲的染坊》《期颐老人向碧兰》《穷裁缝陈秋云》《穷人的孩子早当家》《王家玉的少女时光》等篇章,无不浸透着她的心理感受,提及了她的个人情感和内江情结。“从这个意义而言,《内江民国日子》一书,以一个带地域性特征的关乎民众社会生存的细节化呈现,填补或丰富了内江民国史的不可或缺的一页,而这种具体史料的采访和撰写,无疑是抢救性的对历史负责的一种善举。”(未弋《序》)

读罢《内江民国日子》,历史似在眼前游走重现,我不禁感叹,如果世界上有一种挥之不去、长生不老的力量,那它一定是记忆。培根认为,世界上的一切知识都是记忆。《隋书·儒林传》有云:“年虽耆老,颇皆记忆。”

因此,《内江民国日子》无论是历史人物的风云往事,还是底层人物的辛酸记忆,都在杨乙敏笔下刻下了几道名为“岁月”的痕迹。时间可以淡化它们,但没法完全抹去。要记住德国艺术家安塞姆·基弗说过的那句话:“我不是怀旧,我是要记得”。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源: 四川省地方志工作办公室

文/图:刘德元(中共内江市委党史地方志研究室)

用户登录

还没有账号?

立即注册