【历史文化】寻常中的秘密——影像里的百年成都

读 城手 记

寻常中的秘密——影像里的百年成都

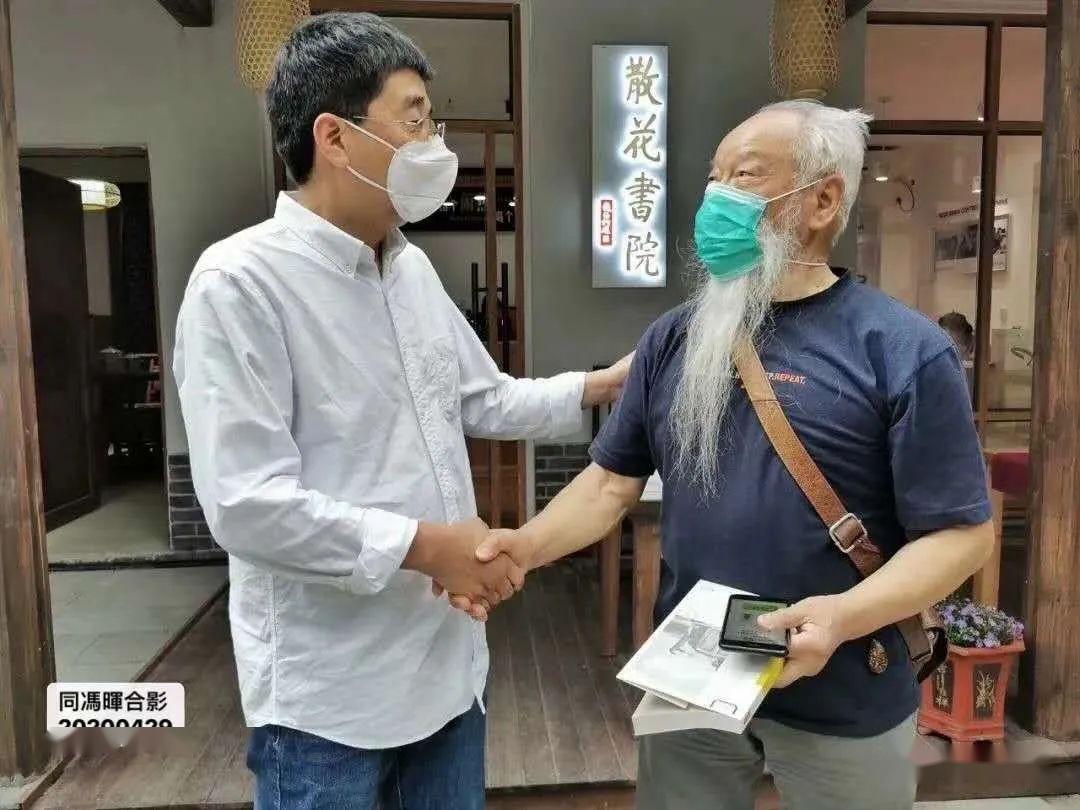

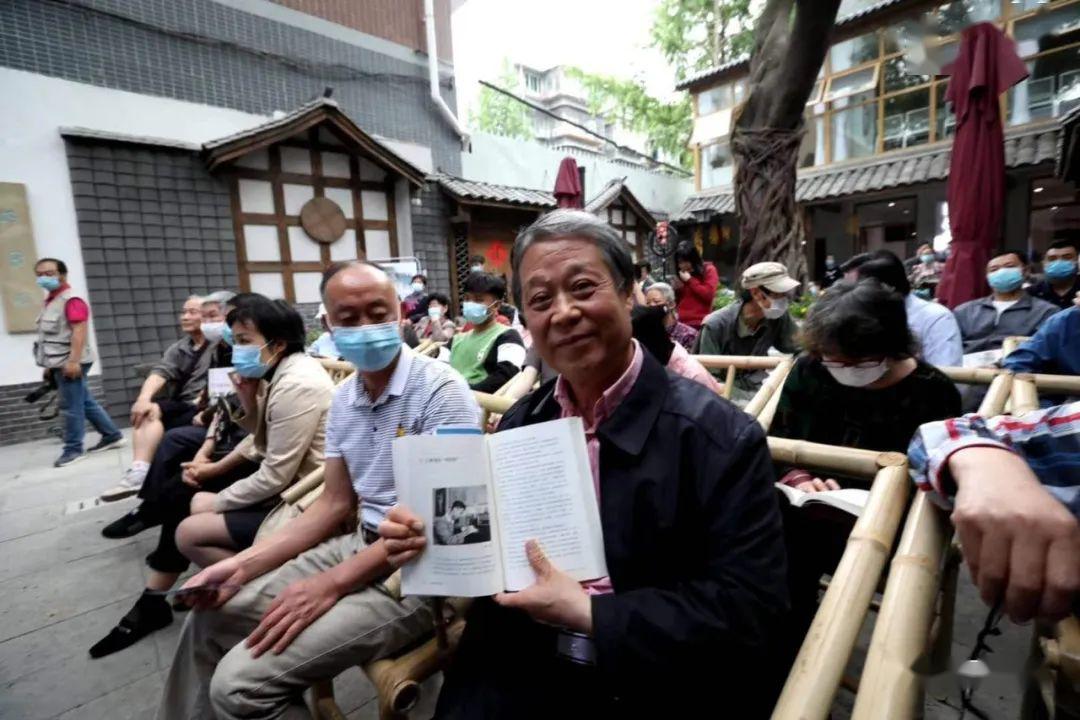

2020年5月5日14:00,毛边书局·桃蹊书院将开展 “寻常中的秘密——影像里的百年成都”讲座活动,教授级高级工程师、成都市作家协会会员、专栏作家、纪实摄影师 冯晖将在现场为大家讲解成都的历史影像。

本次活动以讲座的形式结合线上开展,冯晖老师在毛边书局·桃蹊书院现场讲述关于成都的历史影像,同时还会和现在发生的身边故事有趣结合,为大家讲述一座城的变迁与历史。

《读城手记》——冯晖著

冯晖:教授级高级工程师,成都市作家协会会员,专栏作家,纪实摄影师。 入选2019年度“成都市摄影界十佳”及“成都生活美学大赏十大人物”。专注于城市微观历史及城市影像的研究。著有《读城手记》《成都街道漫步手记》等。

斑驳树影中的桂王桥北街(冯晖 摄)

见惯不惊的城市,其实是人类发展史上最伟大的诗篇。

是谁创作了成都这座城市的历史呢?开明氏、李冰、文翁、高骈是我们熟知的历史人物。但是,还有谁参与创造了这座城市的历史呢?上中学时,历史老师告诉我们,人民群众是历史的创造者。那么,按照这样的逻辑,城市的普通人就应该是一座城市历史的创造者。

普通人又是怎样创造历史的呢?

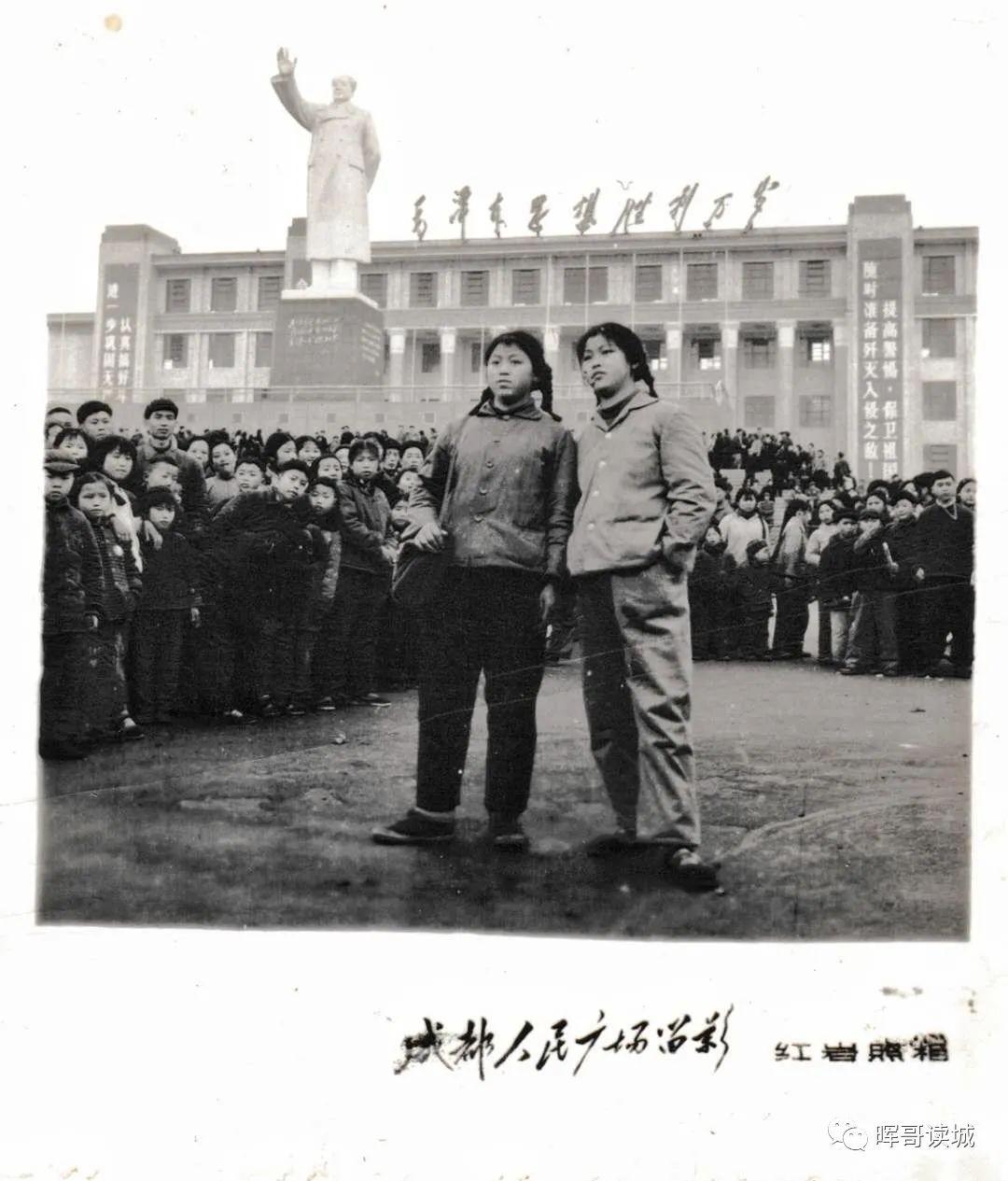

纪素君供图

1969年,就是成都的毛主席塑像和万岁馆建成的那一年。纪素君和妹妹纪素群在广场合影。纪素群当时在成都二中读初三,准备下乡到四川省雅安市名山县。姐姐纪素君在广元上班,得知消息后特意赶回成都。广场上只有一家照相摊点,是红岩相馆设立的,排队等候的人非常多。远处是毛主席塑像,塑像后面就是万岁馆,屋顶有“毛泽东思想万岁”几个大字。

王晓龙 摄

时间来到 2012年,同样年轻的女孩在广场上留下的却是迥然不同的影像。摄影师王晓龙先生在毛主席像的背后拍摄了这样一张照片。

李思聪 供图

1969年,还是在这个广场上。一辆手推童车里站着4个小孩子,后面一位是李思聪,前面是他的哥哥和弟弟妹妹。车子旁边是他的爷爷和奶奶。当时一大家子欢欢喜喜地逛广场,这辆手推童车在广场上引起了不小的轰动。是谁制作了这辆神奇的小车呢?背后又有怎样的故事呢?

李思聪 供图

1978年,李思聪已经在城南浆洗街小学初中部读初一了。那时的成都,许多小学都有初一年级,俗称“戴帽小学”。周末,他回东珠市街,给爷爷奶奶挑水。

照片最左边的摄影师为李思聪

20世纪 60年代,舒琴家住玉沙路168号大院。院子的旁边就是玉沙路小学,现在叫新华东路小学。舒琴当年读小学时,听见上课铃响,出门赶到学校都不会迟到。这是一个周日,学校不上课。兄妹4人翻墙进入了校园。在一棵大树下,舒琴和二哥、小弟摆好了姿势,这是当年非常流行的舞剧《红色娘子军》里的经典造型。拍照的是大哥,他是一位摄影发烧友。50年后,60多岁的她依旧热爱舞蹈,依旧对生活充满梦想,风度翩翩。

50年前后的舒琴女士(舒琴供图)

感知城市,品读照片是很好的方式。从感受来讲,它和小说的阅读体验有些相似,可让我们经历无数的人生,体味万千世界。相对而言,照片比文字更加生动直观、真实有趣,它涵盖城市景观、城市风貌、城市历史、城市民俗等,应有尽有。书里收录的照片均摄于成都,年代最早的一张摄于1908 年,最近几张摄于2019 年,时间跨度超过一百年。用有趣的图片来解读和展现这座城市发展的轨迹,同时探求城市与普通人的关系。这些图片大多讲述小人物的小故事。这些鸡毛蒜皮的小事,对研究宏大叙事的历史学家来讲,也许不值一提。但这些却是人们最想聊的话题。挑水、穿衣、看书、骑耳朵车,甚至上厕所都是书里津津乐道的内容。日常生活里这些吃喝拉撒的小事,对于普通人来讲,也许恰恰就是最重要的事。

零散的照片如同历史的碎片,通过串联、组合与延展,形成历史的局部剖面。题材虽小,但以小见大,可以反映一个人、一个家庭、一座城市、一个国家和一个时代的变化与发展。一座城市的演变纵横交错,一座城市的色彩五彩缤纷,一座城市的风味需要细嚼慢咽,我们每个人对这城市的感受也并非完全一样,因为,这城市里的每个故事都是独特的,每个瞬间都无法复制。

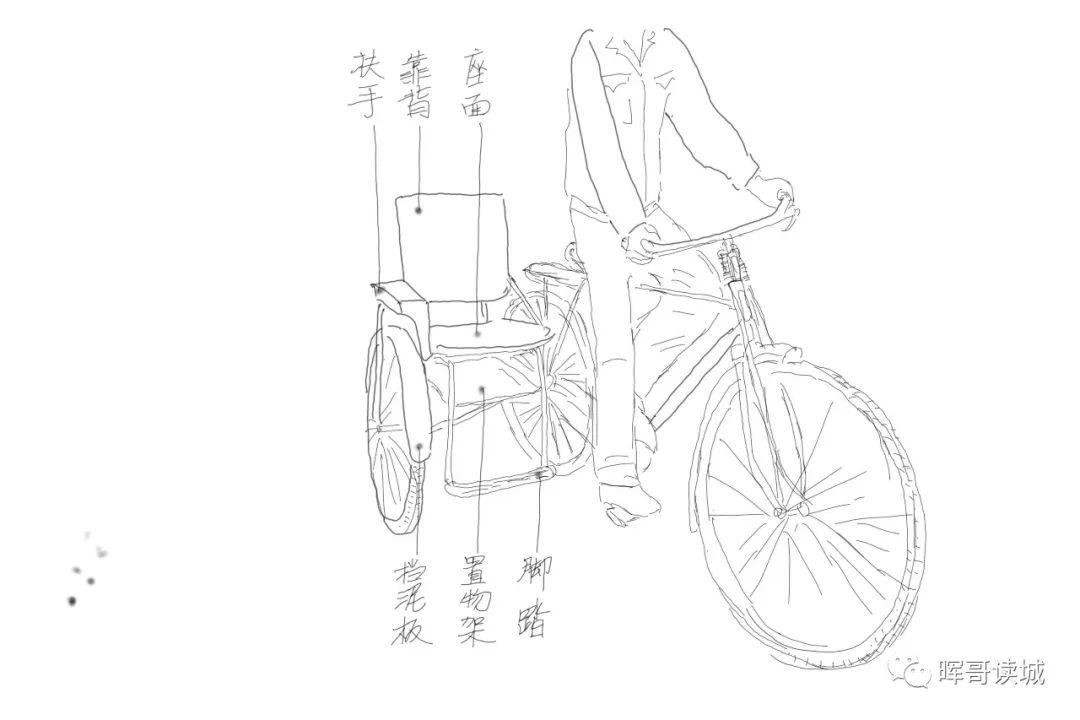

严丁 供图

严丁先生告诉我,这张照片拍摄于 1985年初冬早上,拍摄的准确地点是大慈寺庙门前北糠市街79 号自家门口,对面就是字库塔。

2019年时的严丁和朋友们

他还记得,当时边骑车边对老婆开玩笑:“如果今后事业成功,就开小轿车带你到国外旅游;如果不成功,sorry,只好继续将就骑这耙(pā)耙耳朵带你到人民南路观光。他真能漂洋过海白手起家吗?几十年后的今天,严丁不仅是成功的华商,还是欧美华文作家协会的会员,四川人民出版社出版了他的回忆录《穷则思变》。此外,他还写了两本书:一本是家族寻根的《湖广填川四百年》,一本是怀乡的《海客诗语》。

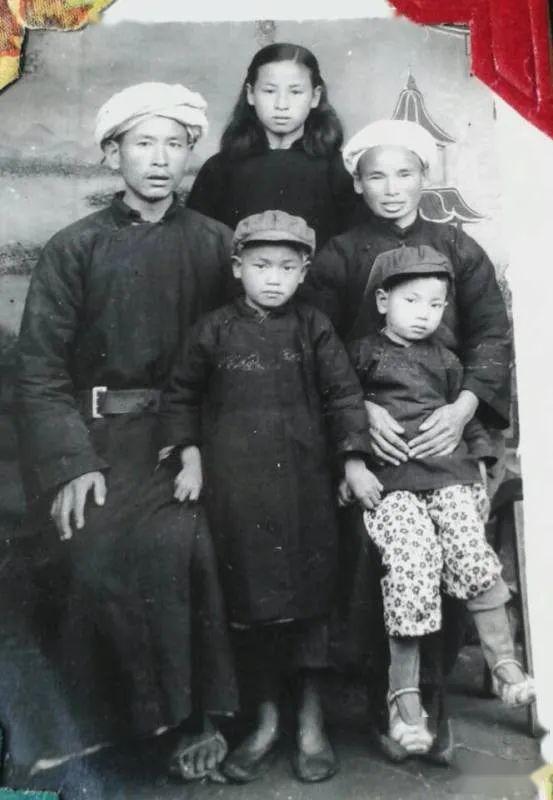

王文康供图

王文康和本书作者

1956年2月,成都邛崃观音乡一心想参军报国的王文康,悄悄将填报年龄由17岁改为18岁。入伍后离开家乡,被分配到郑州驻扎。第一次远离家人,思乡心切,写信给父母,希望得到一张家人的合影。

当年的袁顺柱帅得像电影明星(袁顺柱 供图)

2020年时的袁顺柱先生

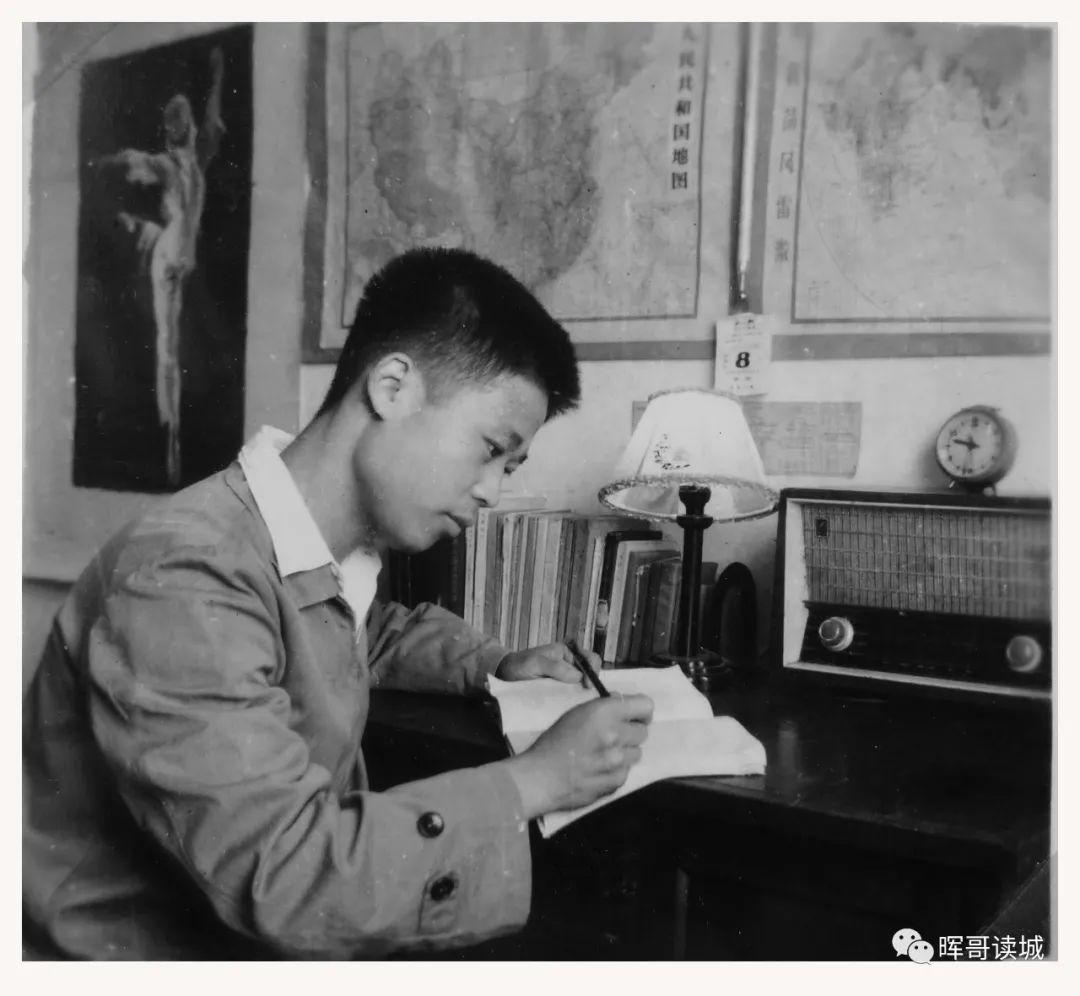

1971年盛夏的一天,摄影家郑鸣玉先生从成都窄巷子家中步行很长时间,来到神仙树成都电缆厂厂区单身宿舍,为年轻的工程师袁顺柱拍下这张照片。书里对照片里每一个细节都进行了详细考证,这是一张摄于1971年7月8日上午10点50分的“明星照”。

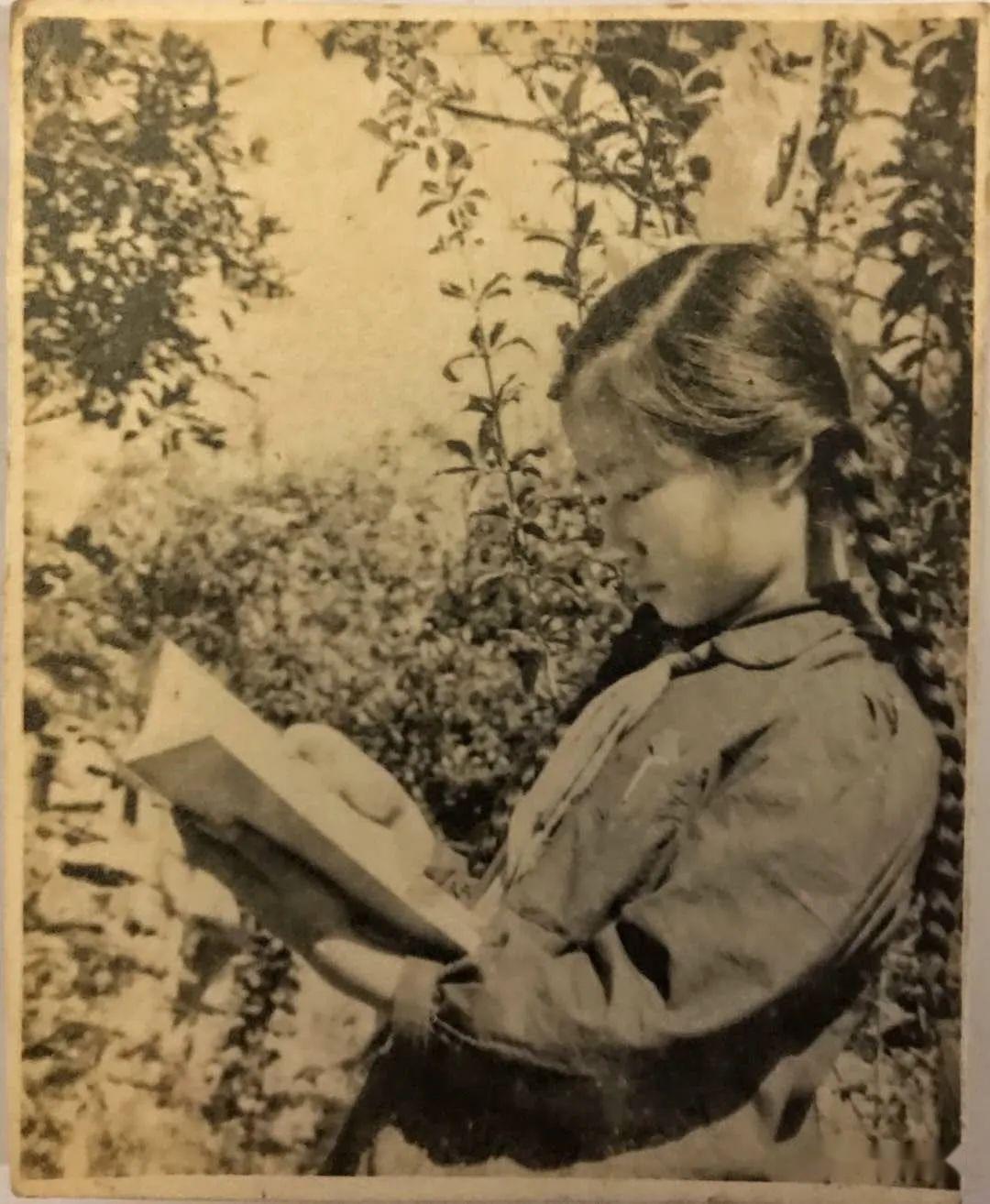

60多年前的周曼和(周曼和 供图)

如今年近80 周曼和女士依旧热爱阅读与文学

1956年,读初中二年级的周曼和放学来到杂志社。那时,她家住永兴巷,和杂志社相距不远,时常来杂志社1楼阅览室看书。哥哥周寿民是社里的编辑。那天他在阅览室陪着妹妹看书时,单位的摄影师郑家声走了进来,周寿民连忙请他给妹妹拍一张照片。 周曼和手里拿着刚从书架上取下的马雅可夫斯基的诗集。

我第一次见到 周曼和是在2018年,她当时在学习手机摄影。76岁的她身体不太好,家里老伴身患重病十多年。她虽然早已退休,但平时非常忙,除了照顾老伴,还要抽时间学摄影学画画。其实,就从那天开始,我一直想请教她一个问题:“是什么让她对生活始终充满一种积极向上的力量?”

既然本书不是包罗万象的地方史志,便可将感兴趣的事情写得细一些、深一些。蜻蜓点水式的记录,总会让人有走马观花、意犹未尽的遗憾。放弃面面俱到,让局部充分展现。以小见大,让城市气质、城市个性与城市精神这样抽象笼统的概念成为人人可以理解和感知的鲜活之物,有质感、有温度,抬头可见、触手可及。

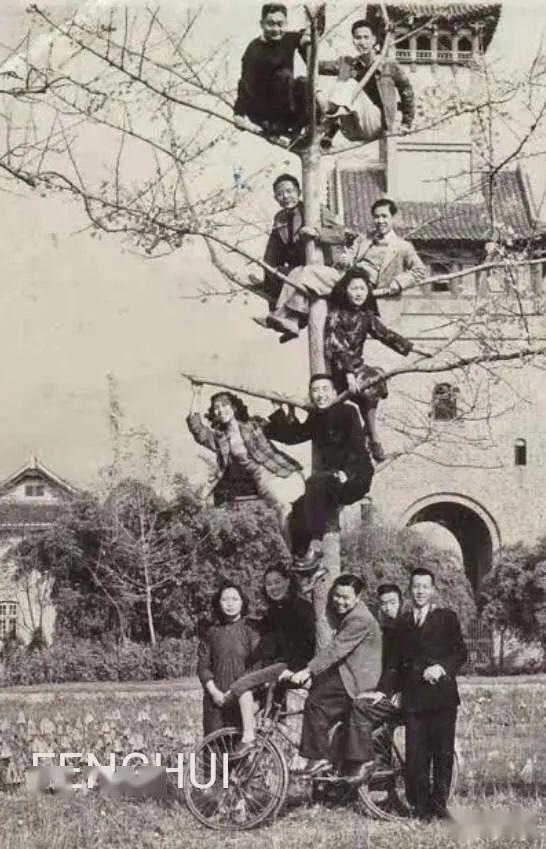

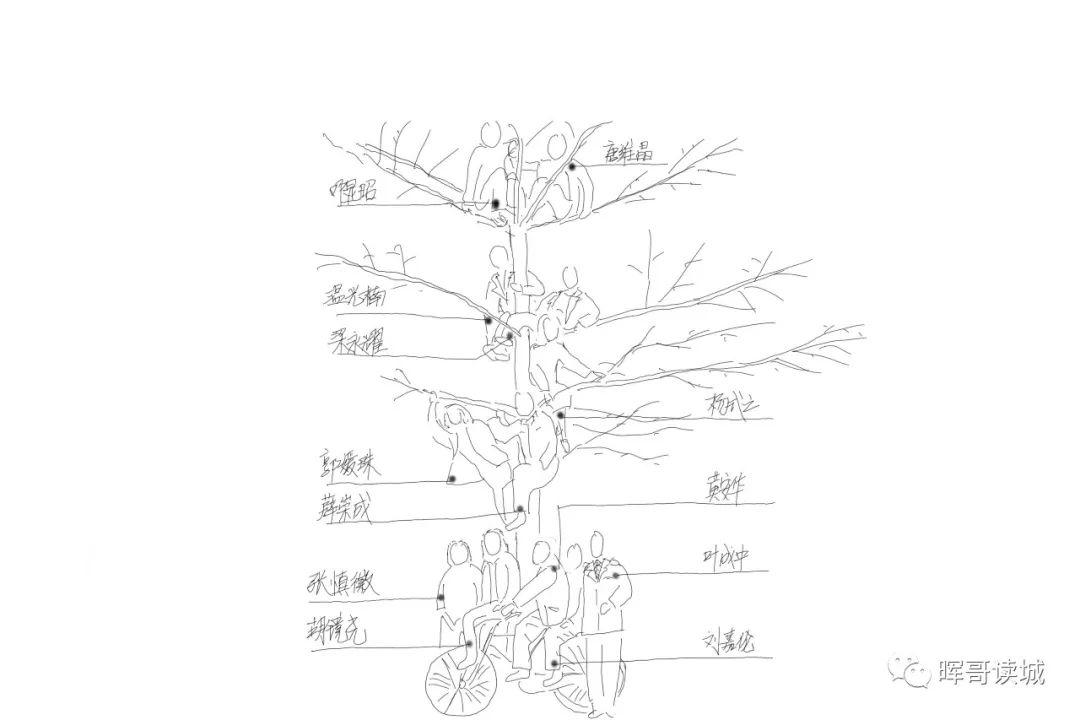

华西坝银杏树上的12位博士(邓长春 供图)

1941年,90多位高中毕业生考入华西协合大学医牙学院。医牙学院一共要读7年,要求非常严格,淘汰率高。经过3年的学习,只剩下 13位同学继续在该专业学习。他们结拜为兄弟姐妹,以长幼排序。1944年,其中12位同学相聚在一起,欢送排行老三的叶成中参加远征军,抗击日寇。大家爬上了钟楼对面荷花池弧顶西边第一棵树上,用叶成中的相机,请人拍下了这张珍贵的照片。

树上树下的这些调皮的大学生,后来均获得华西协合大学和美国纽约州立大学医学博士学位,在各自领域成为优秀专家。邓显昭教授是泌尿外科专家,华西医院泌尿外科创始人之一,华西医院泌尿外科主任;杨式之教授是著名妇产科专家,在华西妇女儿童医院工作;黄安华教授是感染病学专家,华西临床医学院感染科主任;薛崇成教授是北京中医研究院的一位专家;刘嘉伦毕业后去了美国;张慎微在武汉工作,是一位优秀的口腔专家;郭媛珠教授也是一位口腔专家,在广州中山医大附属医院口腔正畸科担任主任;胡镜尧教授同样也是一位口腔专家;梁永耀后来去了香港,成为口腔专家;温光楠1946年抗战胜利后转到南京中央大学生理系学习,后来成为我国知名的生理学专家;叶成中毕业后回香港行医。

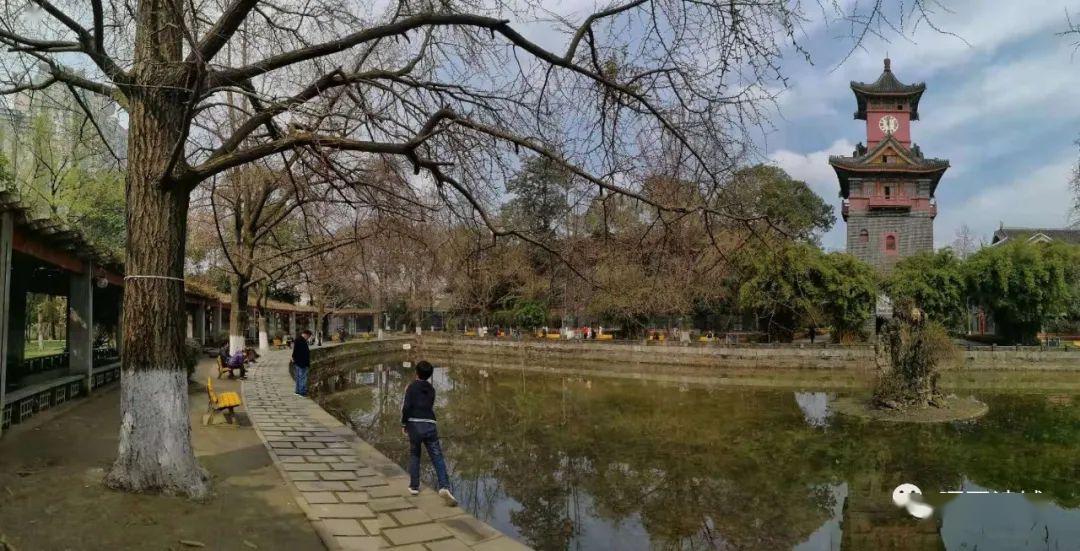

如今这株银杏树还在四川大学华西医学中心(冯晖 摄)

百年来,成都在发展的过程中,经历了几多风雨、挫折与伤痛,但是,坚忍、包容、达观、优雅的城市品格与精神气质,从未改变。其中所蕴含的智慧与幽默,最让我着迷。而这样的城市品格和精神,不是少数社会精英就可以形成的,是平凡的成都人气质决定了成都不平凡的城市气质。城市给与我们许多,而千千万万的普通人,经过百年千年才让一座城市成为现在的迷人样子。

“无数的故事散落在一条条街巷之中,若有心,一颗颗捡拾起来,连成珠串,就是这城市的一段传奇。”

这便是冯晖老师著《读城手记》的初衷。

一条古老街道的历史影像,会有什么样的传奇故事?或是只是平平无奇的众生相?

对于文学爱好者或摄影爱好者来说,必定对其有很多去探索的欲望。

历史影像研究有什么意义?

如何在影像细节里发现线索?

借助影像研究如何讲成都故事?

如何找到有趣的老照片?

在本次讲座中,冯晖老师都会为我们一一分享。届时会在“毛边书局 ·桃蹊书院”官方微博进行直播,大家敬请期待!

时间:5月5日下午两点

地点:成都市成华区怡福路300号“毛边书局·桃蹊书院”

《成都街道漫步手记》,毛边书局有售,也可微信扫码直接购买。

《影像里的成都》2020年4月出版。少 量发行毛边本(毛边书),毛边书局独家销售毛边本。 限量发行作者签名编号书。

地址Address

成都市成华区怡福路300号

300 Yifu Road, Chenghua, Chengdu

毛邊書局·桃蹊書院,由成都市成華區府青路街道(原桃蹊路街道)办事處所辖的街道文化活动中心引進古舊書籍老店【毛邊書局】聯合创立于2018年6月,是全国首家将政府公共文化资源與民間社会組識資源創新完美結合而組建的多功能、高品質閲讀、創作场所。它坐落在擁有醇厚文底蕴的天府之國——成都的东部,享有濃厚工业文明气息浸潤,更憑借毛邊書局21年書香積澱,建成了如今面積达一千贰百平米,收藏圖書达十萬餘册,其中巴蜀文化類圖書近兩萬册,并設有电子閲讀區、【桃蹊乡愁记忆·私藏专题展】馆等特色内容的公共文化地標,是文人墨客、社會名流和辖區居民的书香殿堂、雅聚之所。它所倡導的【一本好书、一本清茶】的健康生活方式和營造出的獨具特色的桃蹊書院文化,必將为"文旅成華""書香桃蹊"的建設贡獻力量。

来源:毛边书局桃蹊书院

用户登录

还没有账号?

立即注册