【记忆】朱雪黎 ‖ “东方红一号”卫星发射成功50周年,听老一辈航天人讲述幕后往事

1970年4月24日,我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功,宣告中国进入航天时代。为纪念中国的航天成就、发扬中国航天精神,自2016年起,每年的4月24日被设立为“中国航天日”。

今年是“东方红一号”卫星发射成功50周年。2020年4月24日,是第五个“中国航天日”。

近日,总部位于成都的四川航天技术研究院组织开展了“铭记第一星,精神永传承”作品征集活动,许多老一辈航天人讲述起了亲历的“东方红一号”的幕后往事。

1970年4月24日,中国第一颗人造地球卫星在酒泉卫星发射中心成功发射,由此开创了中国航天史的新纪元,使中国成为继苏、美、法、日之后世界上第五个独立研制并发射人造地球卫星的国家(图片来源:中国政府网)

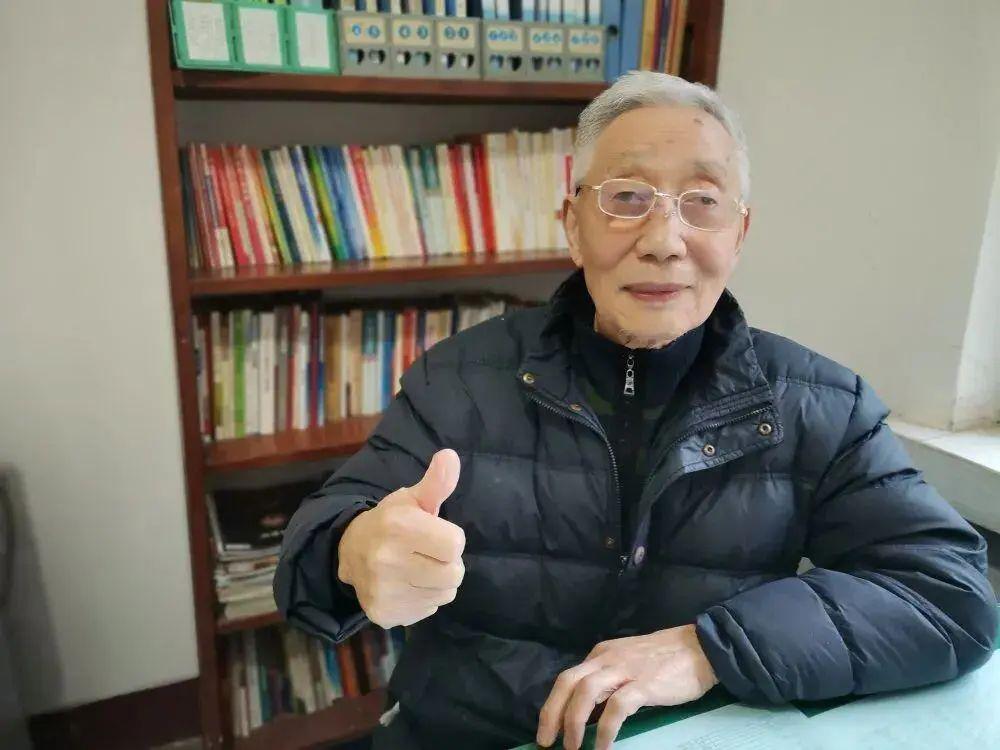

84岁的王权维:50年过去了,我始终记得它的数据

“50年过去了,我始终记得它的数据。”说起“”东方红一号”,今年84岁的退休老人王权维依旧精神抖擞,说出了一连串数字:“东方红一号”卫星重173千克,由长征一号运载火箭送入近地点441千米、远地点2368千米、倾角68.44度的椭圆轨道。它测量了卫星工程参数和空间环境,并进行了轨道测控和《东方红》乐曲的播送。“东方红一号“卫星在运行28天后(设计寿命为20天)电池耗尽,《东方红》乐曲停止播放,但卫星的轨道寿命并没有结束,至今“东方红一号”卫星仍在空间轨道上运行。

王权维近照

走过半个世纪,这些数据已然深深根植到老人心中。

1957年3月,王权维北京工业学院速成班学习结业后,调至国防部第五研究院(部队番号0038部队一大队十五分队),开启航天工作生涯。作为分队一员,他参与了“东方红一号”卫星运载工具——长征一号火箭的研制。

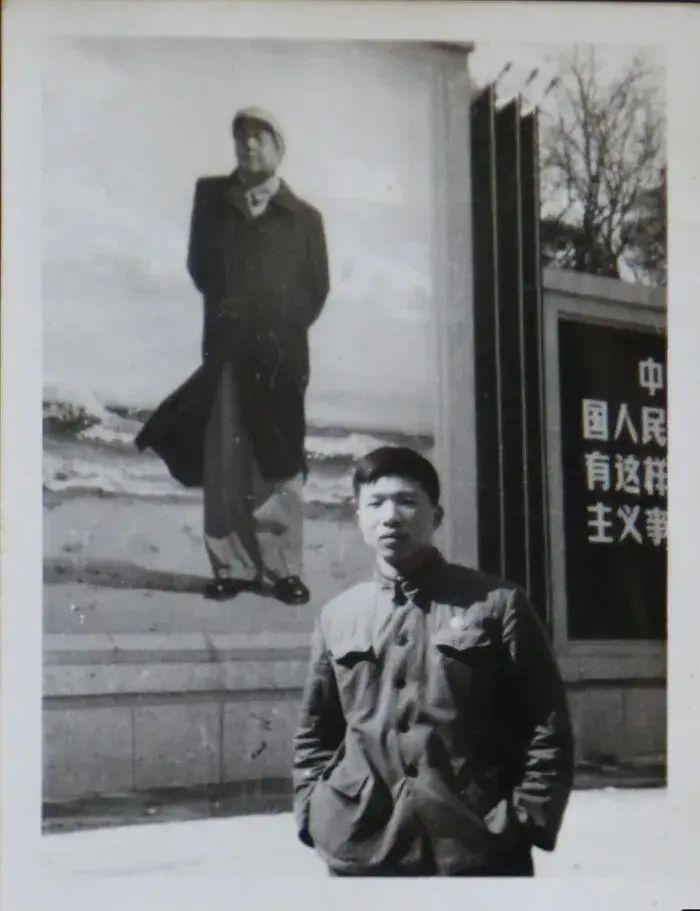

王权维年轻时的工作照

进入上世纪60年代,手工操作机床逐渐向计算机数控机床加工转变。老人至今记得,在研制火箭运行程序配电器的关键件——控制火箭角度与长度变化的凸轮加工中,由于当时只有手摇计算机,不能满足凸轮的数字化精度加工要求。作为数控机床加工程序编制员的他,当时看在眼里,急在心里。攻关组也一筹莫展。最终,在上级技术部门帮助下,他们联系到了杭州市计算机研究所,提供了大型电子计算机,实现了零部件精度细化程序编制,解决了凸轮角度与长度变化关系精度技术要求,确保了火箭弹道运行精度的高可靠性。而这项攻关技术沿用至今,经过50多年的实践考验,未发生过运行差错。

1965年,上级部门决定,在“东风-4号”的基础上加一个固体燃料推进的第三级火箭,组成发射中国第一颗人造地球卫星的运载火箭“长征一号”。之后,中国航天人靠自己努力奋斗,研发了长征一号运载火箭。1970年4月24日21时35分,东方红一号在酒泉卫星发射中心发射成功。由此,开创了中国航天史的新纪元,使中国成为继苏、美、法、日之后世界上第5个独立研制并发射人造地球卫星的国家。

老人说, 隔50年,再次回想“东方红”,两个世纪的交汇,两个空间的碰撞,两段时光的穿梭,两代精神的融合……,“不等条件,创造条件,立足自己,自主创新”永远是中国航天人的本色。

航天夫妻马世海、黄翠群:发射当天,终于知道我们干的活是为了“谁”

马世海与黄翠群在航天相遇,在共同生产“长征一号”时相恋。

马世海与黄翠群在航天相遇,在共同生产“长征一号”时相恋

“一个星星从我们头顶慢慢地飞过去了,那就是东方红卫星啊!”马世海仰着脖子,指着天空,手从西南角划向东北角。他的眼里噙着泪,声音有些哽咽,时光仿佛回到了50年前。

马世海在北京工厂前留影

20世纪60年代,我国拟定人造卫星发射规划,确定了“发射人造卫星和发射洲际导弹相辅相成”,“先把中程导弹搞出来,作为运载工具”的思路。当时,马世海与妻子黄翠群一同在北京200厂13车间电缆组工作,原本为****电缆的他们,顺理成章地接下了火箭电缆生产的任务。

电缆线能够在火箭控制、遥测等系统间实现供电、数据传输,可谓是火箭的血管和神经。“我18岁参加工作,干的第一个活正是‘长征一号’用的电缆。”黄翠群回忆。

1960年,苏联忽然撤走所有技术专家,也不再继续供应航天事业需要的材料和元器件,中国决心自力更生搞研制,“长征一号”地面测发控系统的电缆网所用插头也实现了国产化。“苏联的插头又大又笨重,后来改用的国产插头,功能完全一样,但电连接器直径从接近200毫米缩短为60毫米。”这么多年过去,马世海依然清清楚楚地记得产品所有技术规格。

在生产中,电缆内部的108条芯线呈螺旋排列,这头的芯线到了另一头,位置早就变了。要保证芯线两头对接位置的一致性,操作者要花大量心思去找线、对应,非常耗时间。那段日子,马世海就拿着电缆仔细琢磨芯线排列结构,反复试验下来,还真让他找到了一套芯线排列组合方案,自此,电缆加工速度和质量大幅提高,这种方法也一直沿用至今。

从1968年到1970年,俩人的活干了一批又一批。“那时保密严之又严,我们知道干的是‘长征一号’,却不知道‘长征一号’要干什么。”倆人回忆。直到1970年4月24日发射当天,车间突然发出通知,提醒所有人可以看卫星了。他俩才明白过来,这些年干的产品就是为了送“东方红一号”上天。

马世海清楚地记得,北京当晚的天气好极了。他镇定从容地加完班,就飞奔到大院里,和同事带着收音机守着,几十米之外的宿舍也没心思回。晚上9点多,收音机里传出了《东方红》的音乐,他和工友仰着脖子找啊找,终于在天空中看见了一颗缓缓移动的星,它一闪一闪的,是夜空中最特别的那颗。

夫妻俩翻阅老照片

“我那会儿还是个小姑娘,高兴地在院子里又蹦又跳,我很自豪,我们那么小,就能干出上天这么厉害的事。” 黄翠群打开话匣子。“我的父辈也是干航天的,航天事业这样一代一代传下来,梦最终就成了。”

卫星发射后的第二年,马世海与黄翠群加入了三线建设大军,在四川航天7105厂一直干到退休。“这一生给了航天,我自豪,不后悔。” 如今,已经古稀之年的他俩认为,在最美好的年华里,亲身参与过这个时代的大事,幸运之至,幸福之至。

飞向太空——让东方红见证我们的星辰大海

来源:川报观察

作者:朱雪黎(川报观察记者)

供图:四川航天

用户登录

还没有账号?

立即注册