易旭东 ‖ 成都人的“根” 成都城的“魂”(五)

编者按 3月26日至今日,“四川省情网”及“方志四川”新媒体矩阵(微信公众号、人民号、澎湃号、头条号、搜狐号、企鹅号)分5期推出了四川省文艺传播促进会常务副秘书长易旭东先生撰写的长篇纪实散文《成都人的“根” 成都城的“魂”》。网友在阅读本文后,纷纷在文尾留言给予高度评价。欢迎大家在读完全文后撰写评论文章(投稿邮箱:565066304@qq.com),“方志四川”微刊及《巴蜀史志》期刊将择优发表。

成都人的“根” 成都城的“魂”

易旭东

辉煌壮美的古蜀文明历经千载沧桑

“天人共力”,古蜀文明最独特之处。

成都平原,世界上“天人合一”的第一样板。

造江、风水、持续、生活,四大特色和个性。

游牧民族因水草而斗,农耕民族因土地而斗,必然演化为人与人之间的争斗。从蚕丛率部踏入成都平原的那刻起,“古成都人”更多是与水不停地顽强抗争,就一直把天造的力量与人造的力量不断融合,传承和积累造水经验、造水技术,就一直在寻找一种“人与自然和谐”的方式和理念,把“与水斗争”变为“与水和谐”。

治水成功的汉唐两宋,成都是中国的顶级城市。

异常醒目。越封闭,越有向外探索的精神向往。

“古成都人”重视修建道路。

蜀道(来源:《四川日报》)

《史记》记载,“四塞”的成都平原,“栈道千里,无所不通”。

交通便利。纵横交错的道路,从成都平原腹心,向四面八方延伸,唯有出川之道,异常艰难。东川路、巴岭路,通向偏远蛮荒的东南方,东北方向连接着最先进发达的中原文明。

开辟金牛道。打通从蜀至秦的信道。

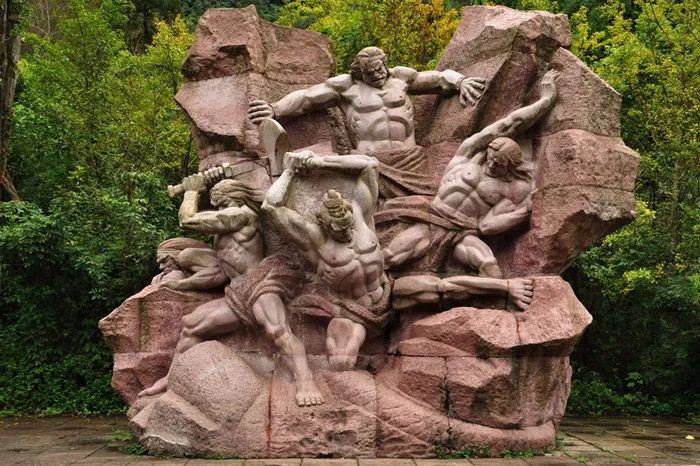

“五丁开山”。以开明十二世麾下由“五丁”为基本单位,组织的“特种工程兵”,遇山则火烧水激打洞,逢涧就凿洞插木成栈,每一条古道的开通,都是壮士喋血浇筑而成的天路。

长城精神在“围”“堵”,以大围墙姿态,拒绝外人进入自己的“家园”。

“五丁精神”相反,象征延伸、沟通与发展,有了解外面、走出去的内涵。

描述“五丁开山”传说的雕塑(图片来自网络)

送他们出城的桥边,人们在等他们回来。

等来的却是不断的死讯。

开明十二世亲自祭拜亡灵,给英雄塑像,厚待壮士家属,为了纪念他们,把这座桥命名为“五丁桥”,永远纪念古蜀国先烈的不畏牺牲、开天辟地的创业精神。地名,现在还保留着。

改变着成都平原,也创造着丰富的文化遗产。

可与万里长城、都江堰水利工程、大运河媲美。

修建与使用,都堪称一条绿色环保的高速公路。

智慧结晶。世界上规模最大的交通历史博物馆。

沧桑、雄奇之美。从来文人多入蜀,芳树晴岚流诗韵。美学上的崇高之美,吸引数不尽的文人、诗人书写、创作,由蜀道激发的创作灵感,演绎了许多千古流传的动人故事、诗词歌赋。

《史记》:“栈道千里,通于蜀汉,使天下皆畏秦”(照片为蜀道之石门栈道,又名褒斜栈道)

冲突与较量。古蜀国与秦国的军事磨擦,长达200多年。

秦国对成都平原,一直有强烈的占有欲。采取硬攻,也能事倍功半。想发起战事,首要打通进山道路,秦惠王使用一条妙计后,又精心设计了金钱、美人之计,仍然无济于事……

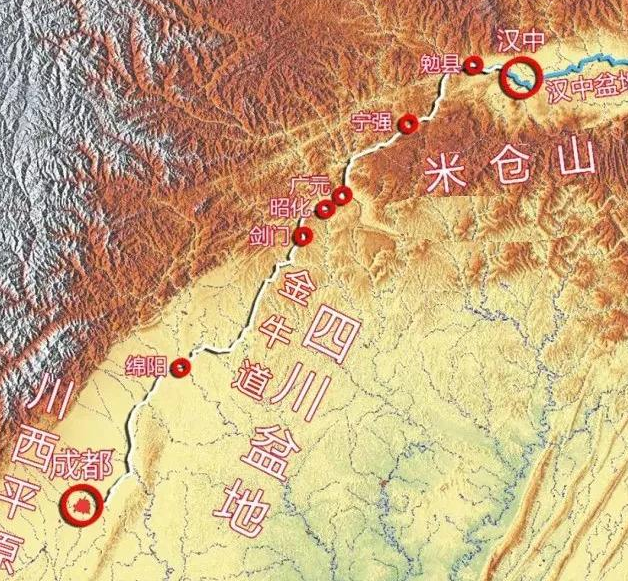

秦蜀金牛古道,又名石牛道、五丁道、剑阁道,古蜀国出川的主干线,它与长城、灵渠并称为中国古代三大工程,被称为世界交通史上的活化石(图片来自网络)

不期而至。前300多年,发生了一次与“5.12”同等规模的地震。

山崩地裂。山崩“雍江”、海子溃决,地震引起山洪泥石流,岷江两岸山体滑坡,河道堵塞,河床提高,引起断流。再次形成堰塞湖,堰塞湖溃坝后,滔天的洪水,再次冲入成都平原……

十二桥。人烟辐辏、房屋密集的温馨聚落,“古成都人”在带回廊、铺设有木地板的建筑中,尽情享受着安逸的生活。预料到洪水迟早要来,在房下打埋木桩,以抬高房屋的居住面。

灾难惨烈。“金沙城”被洪水毁灭,“十二桥”被泥沙湮没。

成都金沙遗址(图片来自网络)

次生灾害频发。古蜀国锐气重挫,国运也被洪水左右。

开明九世在武担山一带,“十二桥”废墟的西北边,修建“北少城”。

图谋已久。金牛道已经全线打通。

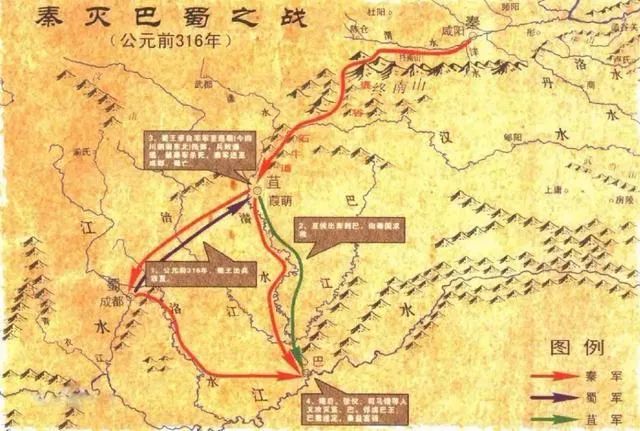

时机成熟。前316年,秦惠王遂派大夫张仪、司马错率秦军伐蜀。

秦灭巴蜀之战路线图(图片来源:新浪网)

成都的冬天特別寒冷,时而狂风大作,时而冰雪交加。地震次生灾害还没结束,正在组织人力忙于灾后重建的开明十二世,亲率20万大军赶到葭萌关(今广元市昭化镇),仓促应战。

葭萌关(图片来自网络)

蜀军大将“五丁”(弟兄五人)战死梓潼。

刀剑锋利。秦军攻势强大,开明王战败逃走。溃逃至今南河、府河之间的牧马山尾,今眉山彭山区牧马镇、武阳镇、成都双流区黄龙溪镇一带,组织残军背水一战。

古蜀国的丞相、太博与太子“逢”在彭州,相继被杀。蜀太子死于白鹿山。

白鹿镇曾是古蜀人迁徙线上一个重要的落脚点。《华阳国志》记载了公元前316年,古蜀国太子于白鹿山(在今彭州白鹿镇境内)飞身成仙的故事(图片来源:品鉴彭州)

在“武阳”,蜀王开明十二世被秦军全军包围,死于乱军之中。

开明十二世的小儿子“蜀泮”,在王室贵族、强将精兵保护下,忍痛告别家国,按照老蜀王的“部署”,带领3万精将兵,以“灵关古道”为中轴线,且战且退,辗转南迁在西南密林中。

灵关古道,人称“蜀身毒道”,是从四川成都向南通往缅甸、印度的主要陆上国际交通线。图为灵关古道清溪峡段(图片来源:西昌潮生活)

南方丝绸之路。商周年间,便已开通。出成都至雅安,越大相岭,至汉源,再逾小相岭,至泸沽、会理,经云南昆明、楚雄,至通海,循盘龙江(清水河),最后到达今越南北部。

古蜀失国,带来了一次新的古蜀文化的大转移、大传播。

《交州外域记》记载:“蜀王子将兵三万,来讨雒王雒候,服诸雒将。蜀王子因称为安阳王。”安阳王在螺城(今越南东英县)建立瓯雒国,延续大半个世纪。

古蜀文化,影响到了整个印度支那半岛与东南亚地区。

东南亚地区(图片来源:地理沙龙号)

曲终人散。曾经盛极一时的富饶王国,终因固步自封、无法顺应时代,不能与时俱进,被历史洪流淘汰、湮没,空留“五丁力士”“杜鹃啼血”的传说,在成都平原的丛林里泣血哀啼。

前311年,秦国宰相张仪,按咸阳建制,在蜀王城的基础上,向东向南拓展城址,兴筑城垣。称秦大城。由大城、少城构成。大城是新城,军事政治中心;少城为旧城,经济文化中心。

“经营版筑,役满九年”。城中有城,二城并立。

“龙脊”仍在武担山。以少城为中轴线,由北往南向的长顺街,以武担山为“靠山”,以红照壁为“案山”,上连凤凰山、下接开明王府,将山川风水格局形表于大城内。延续至今。

成都五担山(图片来自网络)

同时,修建了郫都城和临邛城。

为充分利用岷江水资源,提高防灾减灾能力,前256年左右,蜀郡太守李冰父子,在鳖灵开凿的基础上,组织修建都江堰,“把岷江搬到成都”,纵贯150公里,上善若水,润泽千万人。

都江堰(杨明强 摄)

岷江美丽,美在“人水和谐”。“天”与“人”共同创造水旱从人的“天府之国”,达到了一种“天人合一”的“风水上乘”的境界,筑造“超稳态”富庶、闲适的“天府成都”。

成都平原成为粮仓,金牛道成为粮道,为秦统一六国奠定基础。

秦文化是政治文化、制度文化。

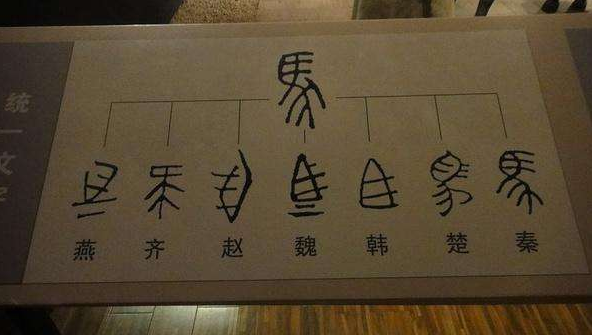

秦统一后,“书同文”让古蜀文字湮灭。

秦从中原向成都平原移民,古蜀文化从政治形态上消失,相对独立发展的进程随之中断。到西汉中期,古蜀文化急剧衰亡,传统墓葬、器物器形、纹饰符号都急速减少,甚至消逝。

古蜀的历史归于平静,只有传说被纳入历史。

宝墩城、三星堆、金沙城、十二桥,在历史文献中尽管找不到任何记载,古蜀文化仍然还保持着强大的惯性,一方面与外来文化迅速融合,一方面仍在继续发展演变,秦汉以后成为蜀文化,一种地域文化,专指以成都平原、岷江流域为中心,在古蜀文化根基上发展独具特色的区域文化,源远流长、传承至今。

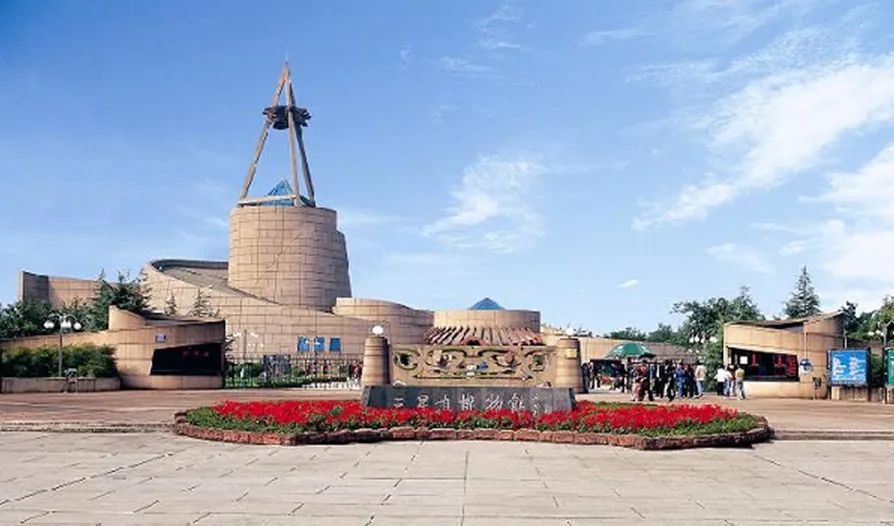

三星堆(图片来源:德阳公众信息网)

成都平原尽入大秦版图,大秦岭南北的文化融合也进入快车道,逐渐被西北的秦文化与东南来的楚文化涵化,历经千载沧桑的古蜀文明,融入多元一体的中华文明大家庭中,独具一格。

“大古都”。古蜀国国都,在秦汉后,作为国都还有167年,加上陪都4年,共171年。历史悠久、影响很大,创造了许多的“中国第一”,完美体现了中华文明起源“满天星斗”的情况。

拥有4500年文明史、至少2500年城建史。

天府成都,文化文源深、文脉广、文气足。

古蜀文化,指从远古时期到春秋早期,以族属命名的中国古代文明源流之一,以成都平原为中心的川西一带,一种追求和谐的内陆农业文化,地域特色浓厚,浪漫独特,光辉灿烂。

三星堆青铜神树(图片来自网络)

繁衍生息,跨越时空几千年的时代。

演绎着“天府文化”生发的土壤和基础。

从汉赋的恢宏磅礴,到杜诗的清新闲适,再到花间词的雍容华美,西蜀画的富丽典雅,“蜀学”的思辨超越,苏轼诗文的千年而下,无不充分体现天府之国地域文化的先进性、示范性。

在4500年历史长河中,优越的自然条件、深厚的历史积淀、独特的文化底蕴,一种以文化、美学为优先的生活方式,孕育出“创新创造、优雅时尚、乐观包容、友善公益”的天府文化。

坐标和愿景。洋溢着强烈地域文化精神的个性人格。

文化的进入表现出一种包容的状态。从蚕丛,到开明氏,再到李冰、文翁入蜀;从刘备入川,到西晋的八王之乱,再到清代的“湖广填四川”大移民;从抗日战争,到进军西南,再到三线建设;从改革开放,再到“一带一路”,向上而达观,兼容南北,贯通东西,以开放包容的气度纳海内之士,取各家之长,融以独特滋味,凝众志以成城。

清初“湖广填四川”移民运动(浮雕)(图片来源:华西都市报)

大移民带来大交流、大开放。

大开放带来大发展、大交流。

四千年文脉。成都,既有传统文化的优雅从容,又有现代文明的前卫时尚;既有现代都市的快节奏,又有文化都市的慢生活;既有古金牛道的开放脚印,又有“一带一路”建设中的新作为;既有敢为天下先的创新基因,又有兼容并蓄的历史传承。不断完成文化的蜕变和新生,在于四千年未变的“开放”基因。

成都高新区中国—欧洲中心(高武辉摄,图片来源:四川新闻网)

精神有光,灵魂有香。

一座融合历史与现代、充满生机与奇趣的美妙城市。

连续10年荣登“中国最具幸福感城市”榜首。

无论是远眺可以望见的雪山,还是绿荫环绕的城市景观;无论是朴实温暖的人情,还是对“蓉漂”的欢迎与包容;无论是传统文化的深沉内敛,还是“新时尚之都”的国际范……

2018年10月10日,成都雪山、锦江相映,美不胜收(何海洋 摄,来源:四川日报)

天府之国,不仅是中国的“天府”,也能成为世界的“天府”。

(全文完)

成都风光(图片来源:成都日报)

【方志四川• 历史文化】易旭东 ‖ 成都人的“根” 成都城的“魂”(一)

【方志四川• 历史文化】易旭东 ‖ 成都人的“根” 成都城的“魂”(二)

【方志四川• 历史文化】易旭东 ‖ 成都人的“根” 成都城的“魂”(三)

【方志四川• 历史文化】易旭东 ‖ 成都人的“根” 成都城的“魂”(四)

作者简介

易旭东,男,曾在多家报纸任副总编。发表近400多万字的纪实作品,近50篇作品获各种奖项 。2012年辞职, 从新闻“回归”到文学,闭门读史,跨文体、非虚构“纪实”历史。现为四川省文艺传播促进会常务副秘书长。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:易旭东(四川省文艺传播促进会常务副秘书长)

用户登录

还没有账号?

立即注册