【历史文化】蒋德均 ‖ 李庄,永远的丰碑

1

李庄,一座不朽的丰碑!

李庄,一座言说不尽的千年古镇!

李庄,对于中国现代史而言是一个人言人殊的话题。

李庄,对于今天的宜宾来说是一张靓丽的文化名片;对于明天来说,它具有无限可能,使人浮想联翩。

李庄古镇(图片来自网络)

2

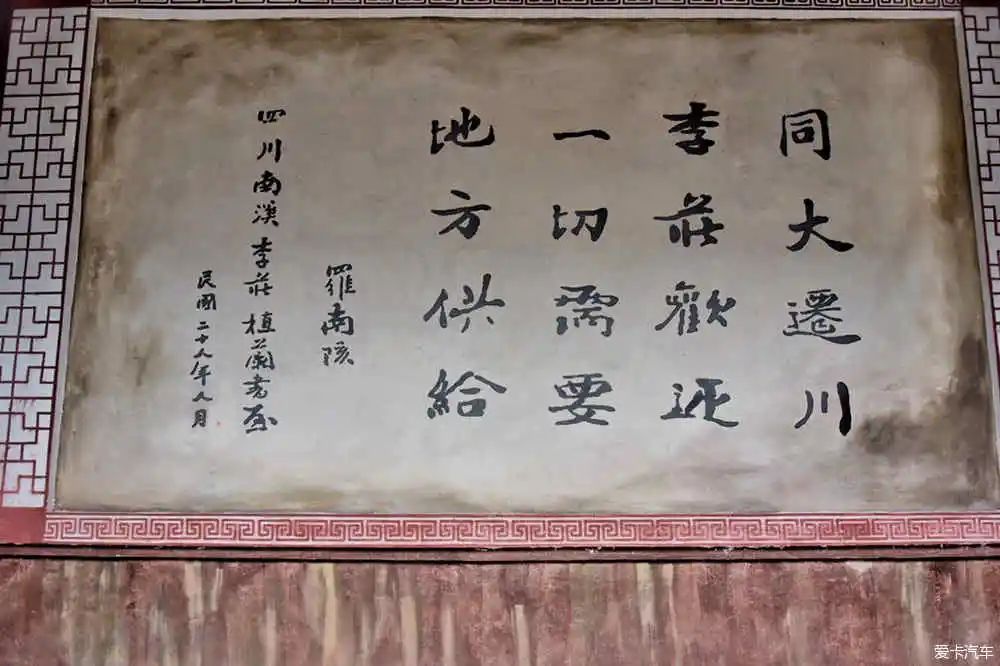

抗战时期的李庄,它是中国人文学科的心脏。那时,李庄的士绅们做了一件让今天的宜宾人值得骄傲的大事和壮举:“同大迁川,李庄欢迎;一切需要,地方供给”。于是,1940 年秋,一个落木萧萧、江水茫茫的季节,一个五谷成熟、农事收获的季节,距宜宾中心城区约20公里长江上游南岸的千年古镇李庄,迎来了一大批特殊的客人。他们分别是来自国立同济大学、中央研究院史语所和社会所、中央博物院筹备处以及中国营造学社等教育科研学术单位的学者和学子。为躲避日本侵略军的炮火,他们已经辗转多地甚至国外、颠沛流离数千里,饱受战争之苦难、流离之艰辛、离别之伤痛。在李庄,一个据说连军用地图上都找不到的地方,他们终于安放下一张平静的书桌,继续他们不倦的研求,直至 1946 年秋陆续离开李庄。

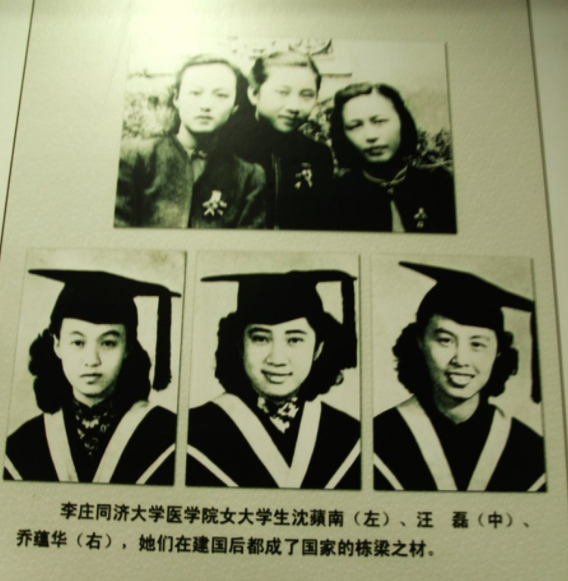

在1940—1946年的六载时光中,面对烽火连天、硝烟四起的艰苦岁月,李庄慷慨允诺,以孱弱的身躯张开双臂、敞开胸怀,热情相助数以万计的学者和学子,让那些颠沛流离的学者和学子们得以一方宁静的土地,安放书桌,不废研求,中国教育与文化的文脉得以保存并发展生息,在非常年代创造了非凡的成果与文化奇迹。每一个人物、每一个成果的后面都有一段说不尽的沧桑故事与辛酸往事。在李庄,今人造访的恐怕不应仅仅是旧址与遗迹,更应感知的是隐匿于这片土地上与人们心间感人至深的历史沧桑与难忘的身心伤痛以及我们所追寻的不朽的李庄精神。那些怀抱着科学救国、学术报国的崇高理想的学者和学子们,在贫病交加、饥寒交迫中,依然潜心治学、全心向学,坚持文化抗战,一批重要的开创性、奠基性的学术成果诞生了,一批令人景仰、光芒四射的学术大师成长起来了。

3

于是,傅斯年、李方桂、董作宾、梁思成、林徽因、刘敦桢、梁思永、李济、凌纯声、金岳霖、吴定良、吴金鼎、李霖灿、芮逸夫、谭旦囧、周均时、唐哲、杜公振、丁文渊、梁之彦、谢苍离、薛愚、王葆仁、徐诵明、倪超、叶雪安、张象贤、薛祉镐、苏知俭、江鸿、黄榕增、杨简、杨槱、张致一、夏鼐、曾昭燏、罗尔纲、梅贻琦、郑天梃、罗常培、夏坚白、陈永林、方俊、王之卓、童第周……等一大批人文与科技大师来了!

于是,马学良、刘念和、周法高、逯钦立、任继愈、杨志玖、李孝定、王叔岷、王利器、何兹全、傅乐焕、石璋如、屈万里、劳干、董同龢、陈槃、吴孟超、王守武、王守觉、吴旻、卢佩章、俞鸿儒、陶亨咸、唐有祺、朱洪元、吴式枢、杨益言、张政烺、莫宗江、高时浏、梁方仲、巫宝三、汤象龙、刘国光、彭泽益、王世襄、刘致平、杨宪益、罗哲文……等一大批后起之秀、青年才俊来了!

连外国友人李约瑟、费正清、费慰梅、捷因、史图博、魏特、陈一荻……等也来了!

在他们各自的学科领域,可以说,这些人,每一位都是一座不朽的丰碑,值得我们永久学习和纪念。

4

我们在编辑《诗咏李庄》和《永远的李庄》两本书的后记中,曾希望能尽快编辑出版通俗易懂、简明扼要的《李庄读本》,让今天的宜宾人尤其是广大青少年乃至全国的读者了解李庄昨天的故事。因为只有清晰地知晓来路,我们才能更好地坚定去路。这一建议很快得到宜宾市翠屏区党政领导的高度认可与支持,尤其得到区委宣传部的精准指导与帮助。我们的研究团队经过近两年的实地反复勘查、调研和大量资料的阅读、甄别以及向相关专家的请益、探讨与反复思考,决定借鉴中宣部理论局每年编写的《热点问题面对面》所采用专题问题的形式结构全书。这样可以做到:一是问题相对集中,二是重点相对突出,三论述相对深入,四条理相对清晰,以实现通俗易懂、简明扼要的编写初衷。在编写过程中,我们吸收、采纳了学界公认的成果,并在参考文献中一一标准。岱峻先生的《发现李庄》、岳南先生的《那时的先生》和2016年版《李庄镇志》贡献尤甚。同时,对一些史料、事实也作出了我们的甄别、理解与判断。在此,对所有的为发现李庄、研究李庄、宣传李庄以及热爱、建设李庄的人们表达我们崇高的敬意与由衷的谢意。由于才疏学浅,书中的错误在所难免,随着研究的深入,我们将及时更正和修订。

古镇小街(图片来自网络)

5

滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。那时岁月虽已远去,那时的先生虽已仙逝,但这些前辈树立的科学救国、学术报国的丰碑,至今仍屹立在李庄的土地上。古镇的上空,星光依然璀璨。值得我们梳理、提炼、传承并发扬光大。

梁林旧居(中国营造学社),梁思成的《中国建筑史》这部扛鼎之作就诞生在李庄,更确切地说,就在这里完成的(图片来自网络)

李庄,是一个永远也言说不尽的话题。李庄的老人在言说,李庄的后辈在言说;同济的老人在言说,他们的后人也在言说;中央研究院的老人在言说,他们的后人也在言说;大陆的学者、游客在言说;台港的学者、游客也在言说;那些移居海外的华人也在言说……我们认为,所有的言说最终都会在中华文化与民族精神处交汇,形成一股强大而持续的爱国气场和民族复兴梦想的力量!这就是李庄的魅力、也是李庄的力量!昨天的李庄已成既然,如何让李庄的传统得以传承,将李庄的精神发扬光大?又如何建设更加美好、幸福的李庄?这些都是新时代的新使命!值得我们思考然后行动!

对李庄的关注、研究、书写、宣传将是我们的义不容辞的责任。接下来,我们将更加深入、细致、全面地开展对李庄的研究,以期达成我们的预定目标,为建设美好宜宾、幸福翠屏、文化李庄尽到我们的绵薄之力!

作者简介

蒋德均,笔名文生,研究员、教授(三级)。中国作家协会会员,新诗百年100位最具实力诗人,四川省学术与技术带头人后备人选,四川省“天府人才计划”文化领军人才候选人,成都文学院签约作家,宜宾市作家协会副主席,《李庄文化丛书》主编。

主要研究方向:写作学、中国现当代文学与地方文化建设。主持或主研省部级、市厅级课题12个。出版《诗歌语言艺术论》《文学再思录》等学术著作5部、文化随笔集8部、《文生抒情哲理诗选》《与名人为伴》《一江春水》《另一种天问》等诗集24部。部分作品选作985、211和“双一流”工程大学通识博雅教材;发表学术论文100余篇,主编或参编高校文科教材5部9册。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:蒋德均(宜宾市作家协会副主席)

用户登录

还没有账号?

立即注册