且志宇 ‖ “川耗子”考

“川耗子”考

且志宇

鼠年说鼠,这是每逢鼠年春节固有的一个老题目。如今适逢庚子鼠年,笔者难免旧题重作,说说与鼠相关,也与四川人相关的一个方言“川耗子”。

京油子、卫嘴子,保定府的勾腿子;扬虚儿、杭铁头,南京拐子苏空头。各省皆有不同的讳称,于四川人则称“川耗子”。“川耗子”是外省人对四川人的谑称,故川大崔荣昌教授把“川耗子”作为外来词,而北京、云南、贵州等省都把“川耗子”作为当地方言。

中日合编的《汉语方言大词典》也将“川耗子”作为了成都方言,但所引的两则例子皆出自上世纪80年代,书证过晚。其实早在民国时期,“川耗子”就已经在使用了。1935年初,川籍学子邓克笃在《论今日之四川及四川人》称:“省外报纸常常用‘谜’字去解释四川,用‘耗子’去称呼四川人。”外省人以“川老鼠”戏谑川人,川人也常以此自嘲。如李劼人《大波》中人物便自嘲道:“好!我这个川耗子,现在倒要以寸光之目,看看他以什么脸回来见人!”

因其亏耗粮食,四川方言称老鼠为“耗子”,因此“川耗子”也称“川老鼠”。为何称四川人为“川老鼠”?这个问题为难了明清以来几代学人,他们也给出了不同的解释:

一、 众说纷纭话“蜀鼠”

第一解:蜀人钻营如鼠。清代学者赵翼对此有解释:“前明呼蜀人为‘川老鼠’,以其善钻也。” 四川人善于钻营,所以称川老鼠。此观点与蜀人奸诈的看法相近。大凡用方言的字面意思求解的,往往有望文生义、牵强附会之嫌。

第二解:蜀中鼠多且大。《新唐书》载:“弘道初,梁州仓有大鼠,长二尺余。”这段记载,被明人引申成了“川老鼠”的又一解释:“梁州仓有大鼠长三尺余,为猫所啮数百,鼠反啮猫,故谓蜀人曰老鼠。”(《濯缨亭笔记》卷七)

曾寓居四川的曹禺、萧军等作家,对四川老鼠印象是深刻的。曹禺曾感叹说:“江安的耗子好大哟,耗子成了灾。”(《曹禺自述》)因为四川老鼠啃啮了他的剧本草稿。不堪其扰的还有萧军,他被老鼠咬伤了手指,据其夫人王德芬回忆:

成都老鼠特别多还特别大,晚上睡觉时会跑到床上来在被子上窜来窜去,令人厌恶,影响睡眠。有一天萧军拿着一把匕首,手疾眼快把一只特大的老鼠扎在了墙壁上,老鼠虽然扎死了,但在垂死挣扎时反过头来咬了萧军一口手受了伤。人们称四川人“川耗子”大概就是因为老鼠太多的缘故吧?

巴蜀两地老鼠横行,给客寓四川的作家们留下了深刻印象。“四川老鼠特多,以重庆为甚,故‘下江人’乃加四川人以‘川耗子’之称。川耗子,肥大无比,有大如猫者……”发表于1945年的《四川风土志》一文也这样认为。

持此看法者,还可追溯到清初戏剧家李渔。他的小说里对川老鼠有个解释:明朝正德年间,成都府华阳县老鼠猖獗,将绸缎铺掌柜媳妇的白玉扇坠叼到了隔壁书生家壁缝里,引来一场风流官司。后来,老鼠又将成都知府媳妇的绣花鞋叼到知府卧室,这下才真相大白。其后,知府常对人说及此事:

人都道不信:“川老鼠这等利害?媳妇的鞋子都会拖到公公房里来。”后来就传为口号,至今叫四川人为川老鼠。又传说道,四川人娶媳妇,公公先要扒灰,如老鼠打洞一般,尤为可笑。(《无声戏小说》)

小说家者流,其言不足为训,但也并非毫无依据。巴蜀之地多鼠且大,故四川人因此被讥为“川耗子”。这与古代称谓“蔡龟”“卫驴” 的构词方式相同,(因蔡山产大龟,所以把龟叫做“蔡”;因卫地多驴,故驴也叫“卫子”)姑备一说。

第三解:鼠为蜀之音讹。赵翼的同榜好友,蜀中才子李调元从音韵学角度提出了不同看法。他的《雨村曲话》记载了一则典故:杨升庵的叔父杨廷仪因一句醉话,惹恼了康海,康海破口大骂杨廷仪:“蜀子!”李调元这里解释道:

“蜀子”,詈语也。“子”者,蜀人骂人之贱称。

在省名后加“子”作为蔑称,宋代已经开始,宋代福建人吕惠卿,就被王安石骂为“ 福建子”。因此,就“蜀”“鼠”音近而言,李调元的观点可以成立。但如何从由“蜀子”到”鼠子”再到“川老鼠”“川耗子”呢?这条线索似乎并不明晰。

至于有人认为四川人机灵狡黠,奸诈如鼠,故名“川耗子”;有人认为四川人恋于家乡、鼠目寸光,故名“川耗子”;也有人认为四川有“川(江)号子”,音讹为“川耗子”。这些解释作一家之言视之可也。

二、 “川耗子”词源正解

那么川老鼠究竟是怎样来的呢?康熙文士吕种玉《言鲭》给我们提供了一条线索:

前代呼蜀人为川老鼠,以其善钻。非也。宋时谓蜀人诞,故称川藞苴,见《山谷集》。老鼠,其讹也。

这个观点得到训诂大师郝懿行的认同,其《证俗文》引用该观点的同时,从音韵学角度指出“川老鼠”即“川藞苴”之误:

藞苴,侧下切,读如补苴之苴,今俗骂人不修饰曰藞苴,本于此也。

《客座赘语》卷一称:“不雅驯曰‘藞苴’(腊上声、查上声)。”“藞苴”与“老鼠”,这两组字音相近或相同,以中古音观之:“藞”与“老”声韵皆同,同为来母麻韵;“苴”与“鼠”同为鱼韵。方音讹误,“藞苴”就很容易被读成“老鼠”了。

蜀人任诞狂狷古来皆有,故《汉书》称巴蜀之人轻易淫泆,“未能笃信道德”蜀人龙性难驯、放诞任气、不遵旧规的性格在宋代被称为“藞苴”。与巴蜀人渊源颇深的黄庭坚更记载了一则方言:“中州人谓蜀人放诞不遵轨辙曰川藞苴。”(《宋黄文节公全集•别集》卷十一)李调元的《秋兴》一诗对川人的此种性格概括得好:

我蜀多才人,皆为文字官。皆不择细行,又皆窜夷蛮。唐之李供奉,长安酒家眠。朝赋清平词,暮窜夜郎天。宋之苏学士,归院撤金莲。再贬至儋耳,行歌饚妇前。新都杨修撰,博学冠明贤。撼门谪金齿,傅粉双髻鬟。古人不得意,大抵皆放颠。吁嗟俗眼人,焉能窥圣贤。

诗中举了“不择细行”蜀地才人李白、苏轼、杨慎,认为他们的“放颠”,是有疾颦,有为而作,是与孔子的宁为狂狷,勿为乡愿的精神是一脉相袭的。

“川藞苴”讹为“川老鼠”,源于何时?《言鲭》称“前代”,《陔余丛考》称“前明”,皆指向明代。褚人获《坚瓠二集》载:四川忌讳称鼠,两广忌讳称蛇。西蜀士子每见广东士子就取笑说“委蛇委蛇”。广东士子也反唇相讥,叫西蜀士子“硕鼠硕鼠”。四川人忌讳“鼠”字,大约因此时已被骂作“川老鼠”了。据《月山丛谈》作者李文凤称,与西蜀士子调笑的就是他本人。李为嘉靖壬辰科(1532年) 进士,可见至迟在明代中期已盛行川老鼠的称谓了。

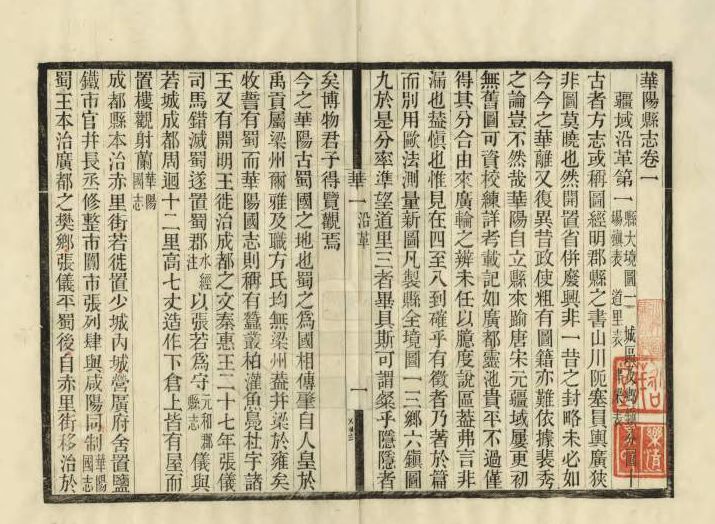

民国之前无“川耗子”之称。明清两代皆称川人为“川老鼠”而不称“川耗子”。也可旁证“川老鼠”是从“川藞苴”音讹而来。民国以来,因耗子比老鼠更口语化,如《民国华阳县志》卷五《礼俗•方言》、《民国简阳县志》卷二十二《礼俗篇•方言》、《民国绵阳县志》卷一《疆域下•风俗》、《民国万源县志》卷五《教育门•方言》皆记载:“鼠曰耗子”,《民国新繁县志》卷三十二下《物产》也记载:“鼠,俗呼老鼠又名耗子。”外省人在讽刺川人为“老鼠”时,更愿意用口语色彩更浓的“耗子”。尽管1936年蔡巧因编《辞林》仍称:“川老鼠:骂四川人的话” ,但更多时候是改称“川老鼠”为“川耗子”。这从前文所引的李劼人等人文章可见。

观澜索源,从对“藞苴”与“老鼠”音理相同的角度,从四川人性格特点的角度,以及从民国之前皆呼“川老鼠”而不称“川耗子”等角度来看,可得到“川耗子”词源之正解:宋时以为蜀人怪诞不经,故蜀人称曰“川藞苴”。时代更迭,古音隐晦,明代世俗音讹“川藞苴”为“川老鼠”。至民国,则将“川老鼠”俗称为“川耗子”矣。

三 为钻营狡猾之错误观念正名

“川耗子”作为一个历时性的语言存在个体,它有着其自身的语言演变规律。尽管其语词源流一脉可循,但其意义却发生了变化。蜀人由怪诞不经的“川藞苴”,变成了机灵狡黠的“川耗子”(“川老鼠”)这是由人们对“老鼠”一语的误读造成的。

大约因有“川老鼠”一说,故四川有的地方以“川”代“鼠”以避讳,如渠县称鼠为“老川”,古蔺、长宁称鼠为“川帘”“川帘子”。旧时讳莫如深的称谓,今日却乐得以此自诩,有篇闲话“川耗子”的文章称:“当代四川人似乎早已把那些附会在川老鼠、川耗子身上的种种讥嘲、挖苦和践踏统统淡忘。如今川人常在议论中以‘川耗子’自诩,以显示其与外省人相比,精明狡黠稍胜一筹。言谈之际颇有些自鸣得意。”

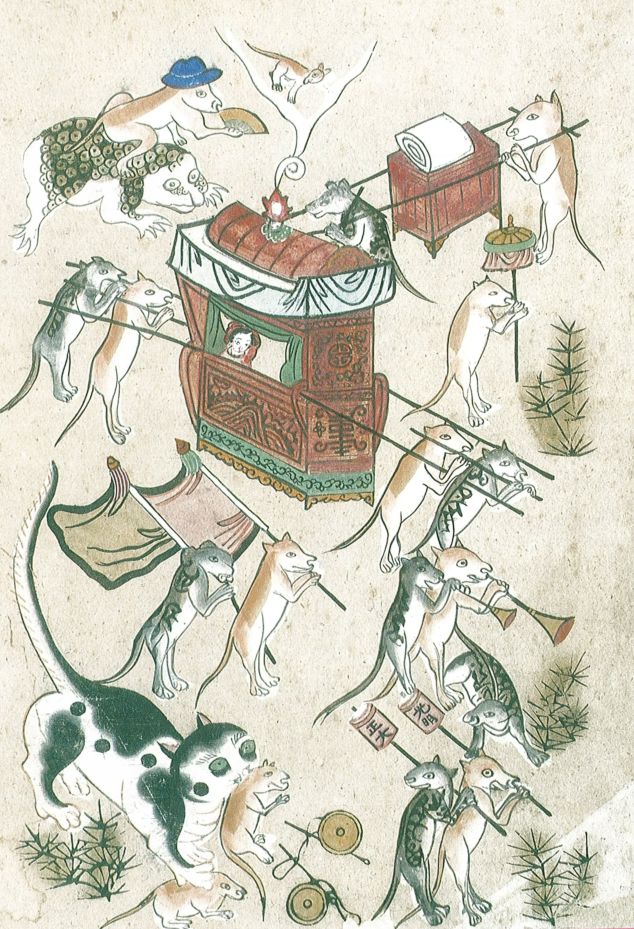

绵竹年画《老鼠嫁女》

清末徐珂在《可言》中为四川人正名:“于四川人曰‘川老鼠’,皆诬辞也。” “川老鼠”是“诬辞”,可以以下两人那里得以体现:南宋陆游曾在蜀地任职数年,后来他离蜀后,还怀念四川,在文章中盛赞“蜀俗厚”;19世纪中叶,来中国考察的德国学者利希霍芬,提到蜀人,无不充满溢美之词:“正如四川的山水是中国各省中最美的一样,其居民除了局部以外,以其生活方式的精醇和性格的和蔼,都是卓越的。与一般的中国人相比,其穿着较为清洁,保有秩序和礼仪的人较多。”

外省人对四川人那种狡猾奸诈的看法并不确切,倒是清人钱大昕的看法较为中肯说:“夫一省之人多矣,贤愚优劣,何可概论?”四川人中狡猾奸诈者难免有之,但总的说来,四川普遍是和蔼敦厚的。

作者简介

且志宇,四川大学中国语言文学博士后科研流动站与新华文轩出版传媒股份有限公司博士后工作站联合培养博士后,巴蜀书社编辑。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:且志宇(四川大学中国语言文学博士后科研流动站与新华文轩出版传媒股份有限公司博士后工作站联合培养博士后,巴蜀书社编辑)

用户登录

还没有账号?

立即注册