易可情 ‖ 湘源井的故事

今江油市武都初中校园及附近,大致为清末江油县衙、登龙书院和文庙一带旧址。校园操场东侧有一口古井,清末登龙书院、江油高等小学堂,民国龙郡中学、龙绵联立师范学校、江油初中、江油简易师范学校,以及中华人民共和国建立后的江油师范学校、江油五七中学的师生,都曾饮用过古井清澈甘美的井水。尽管今天早已用上自来水,但一旦停电停水,武都初中的师生仍然受惠于这口古井。很少有人知道,这口古井便是清光绪版《江油县志》记载的“湘源井”。它承载着历史的厚重与沧桑,联结着江油近代史上一段重教兴学故事,这还得从湖南湘乡人蒋德钧出任龙安知府说起。

湘源井展厅(资料图片)

蒋德钧(1852—1937),号少穆 ,清光绪九年(1883)出任龙安知府,时年仅31岁。那时龙安府管辖江油、彰明(江、彰两县今已合并为江油市)、平武、石泉(今北川县)4县,府衙设在平武龙安镇。由于平武地处偏僻山区,交通极为不便,而江油不仅交通便利,且处于4县适中位置,故蒋德钧在江油县城(今武都镇)设知府行台,长住江油施政办公。至光绪十九年(1893)离任,蒋德钧在任10年,勤政爱民,政绩突出,深受龙属4县士民爱戴。今江油市太白公园内矗立着一座巍峨宏伟的石雕牌坊,是他离任时江油父老乡亲为他建造的德政坊。原位于青莲伍家坡江绵道旁,1984 年移于太白公园内。曾任湖南布政使的江油匡山书院山长李榕在《丙戌八月重游匡山奉酬蒋少穆太守》一诗中,说“朝接吏民逾日昃,夕治文书过夜午”,意思是说蒋德钧每天一早协同属员接待士民、处理政务,一直忙到天黑,而晚上草写或批阅文书又往往熬到深夜。当然,这只是对他任职10年勤于政事的一个特写。关于他的政绩,根据文献记载,尤为老百姓念念不忘的,主要在缉盗、赈灾和兴学三个方面。

当时龙安属地有一个绰号叫陈铁牛的大盗,聚集一伙歹徒无恶不作,尤以彰明县的百姓不堪其扰。蒋德钧上任后布置捕快和兵丁,明察暗访,历尽艰辛,终于将逃窜隐匿于邻县的陈铁牛抓回就地正法,使地方宁靖,百姓安居乐业。李榕《丙戌八月重游匡山奉酬蒋少穆太守》一诗中的“大泽渠魁走旁邑,一索牵回就刀斧”,便说的这件事。清光绪十五年(1889)农历六月,龙安发大水,平武、彰明、石泉、江油 4 县濒水地域房屋田地皆被冲毁。水退次日,蒋德钧便捐出自己私财,并拨出公储一部分余额,先解决灾民安身之所和吃饭问题,然后再根据轻重缓急重建家园。等上级赈灾人员到来时,灾民已被妥善安置1个多月。这年冬天,他发动民众修筑江油东、北二堤以防洪水。但到第二年雨季快来时还不曾完工,他天天到工地督察,夜以继日,昼夜奋战,终于赶在雨季到来之前修好堤防,保得一方平安。水患之后又遭连年干旱,粮食连年减产,加之豪绅大户囤积居奇,普通百姓食不果腹。蒋德钧于是发布禁酒令,禁止用粮食酿酒。并骑马到民间巡查,凡发现违令酿酒的,即将其囤积的粮食发放给饥民。与此同时,还禁赌禁毒,在任期间民风淳朴,绝少讼狱。

蒋德钧创建的蜚英塔(资料图片)

最为突出的,是蒋德钧在振兴教育、发展文化方面的努力和贡献。清代龙安府极为偏僻和落后,在他就任之前,一直没有一所府属书院。了解到这个情况,深感发展教育、培养人才的重要和迫切,蒋德钧到任仅3个月,便捐出俸钱,设立府属龙州书院,院址暂设于知府行台内。与此同时,因县属登龙书院距县衙后墙太近,过道太窄,骑马出门旋转马头都困难,且院舍极为狭隘和颓敝。他便与县令恩坤和县内有关人士商议,从江油县衙的办公费中抽取一定资金,又得张姓县民捐助木材,再由县令恩坤请准于府,缩减县衙后墙,对登龙书院进行拓展和扩建。6个月后竣工 ,书院面貌焕然一新 。清光绪十三年(1887),蒋德钧重建大匡山太白祠,并于祠旁修建颇具规模的匡山书院,将原有登龙书院学生合并一起,聘请当时著名学者、具有丰富教学经验的李榕担任山长和讲席。从而,开启江油地区兴教办学新气象。匡山书院计有学舍60余间、藏书楼5楹,其他如礼堂、斋祭室、厨房、仓库、马厩、厕所等一应俱全。为解决办学经费,他想尽办法为书院置办田产,捐献俸薪给书院。

为培植江油文风,蒋德钧还修建了县城(武都镇)东南向石家庵后山上的“蜚英塔”,与清道光二十三年(1843)江油县令桂星修建的县城(武都镇)南向石佛山巅的“南雁塔”遥相呼应。据说那是应佛家之说,祈佑金榜题名、振蔚江油文风而建。“蜚”通飞,“蜚英”即振飞英才之意。

此后,果然英才腾飞。龙属 4 县生员中“举人”“贡士”者层出不穷,江油县也终于出了历史上唯一一个进士张琴,江油人俗称为张翰林。张琴出仕后曾回过匡山书院,题写“此地有广厦千间,群沾大庇;何时得黄金万镒,亲铸先生”的楹联。对振兴江油文风有突出贡献的李榕于清光绪十六年(1890)去世,蒋德钧亲自整理编辑其留下的诗文稿,题名为《十三峰书屋全集》。

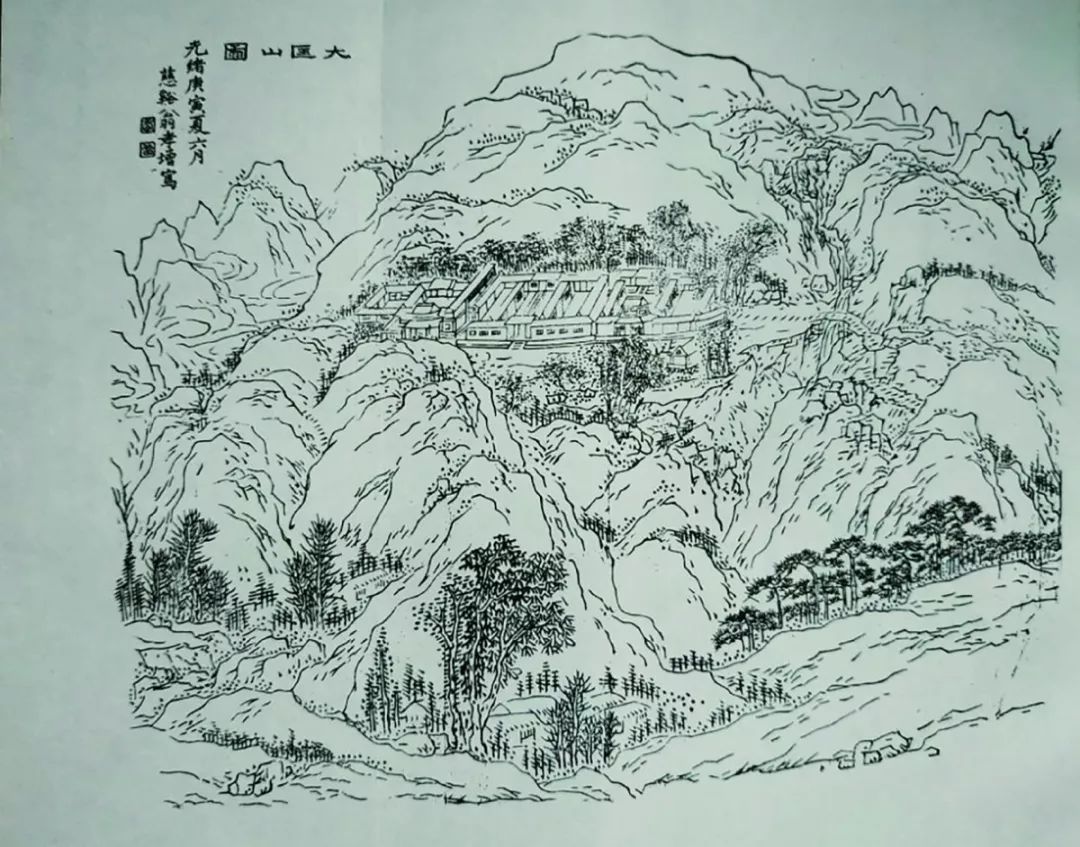

清浙江慈溪人翁孝增光绪年间所绘匡山书院图(资料图片)

蒋德钧于清光绪十九年(1893)离任后,回到湘乡,积极投身维新运动,开矿山、修铁路、搞实业、办新学、建图书馆、推行乡村自治改革等等,成为朝野看重的维新人士。晚年,在家乡,继续推行龙安之治,故湘乡有“小龙安”之誉,人们都尊他为“龙安公”。民国 26年(1937)逝世,民国政府授予他“大年大德”匾额。蒋德钧著有《匡山图志》4卷、《求实斋类稿》12卷、《求实斋类稿续编》6卷、《求实斋丛书十五种》等著述传世。

虽然蒋德钧任职龙安知府,已是100多年前的事,但江油人一直没忘记他。巍然耸立于江油太白公园昌明河东侧的“郡侯蒋公少穆德政坊”,已作为珍贵文物加以保护;1998年版《江油县志》和2014年版《江油市志》,都立传记述其功绩;中共江油市纪律检查委员会 2009 年编纂的《清风——李白故里廉政文化读本》,在“江油廉洁勤政故事”栏目中收入《劝学赈灾、惩抑豪强的龙安知府蒋德钧》一文,作为廉政教材。他家乡的人们也没忘记他,其关注度日益提升。《湘乡县志》有他的传记,报刊网络上常见他的资料和相关讯息报道;湖南长沙等地“湘学”研究已逐步展开、推进,湘学研究工作者李超平先生撰写的《湖南时务学堂的首倡者蒋德钧》一文堪称代表;而重新校勘、出版蒋德钧著述的工作也正在进行。

2018 年 4 月,蒋德钧的曾孙女已78岁高龄的蒋卫华教授,自北京专程回到第二故乡江油,踏访曾祖父遗迹。于是,引出尘封已久的“湘源井”的故事。

2018年4月15日,蒋卫华教授在笔者等人陪同下,从今江油市区出发,先到距武都镇约6公里的涪江东岸石家庵后山上的“蜚英塔”实地踏勘、祭拜,后到武都镇寻访当年衙门和书院旧址。路上,大家议论起清光绪版《江油县志》上记载的“湘源井”,不知是否还在,决定一起寻访。于是,在武都镇耆宿丁大沛先生带领下,来到旧日的衙门和书院旧址地段。丁先生认为“湘源井”的位置应该在现在的武都初中内。这样,一行人来到武都初中,又在另一位长者指引下,来到操场东侧一棵大树下,发现草丛中躺着的一块大石碑。观测议论间,问长者:此处可有井?长者指着近处的一间房子,说:“这里面有口蒋德钧创建的蜚英塔井!”众人喜出望外,直奔门口,可惜门被锁。扒开门缝,可以看到里面确有一口旧井,四周放满杂物。据长者介绍:此井年头久远,平时房门锁着,但凡遇到停电停水,学校仍在这口井里取水用。由此看来,此井为“湘源井”已相差无几,但还需查证。兴奋之余,那天午后,我们一行人还去查看了蒋德钧100多年前督修的涪江北堤,并拍照留念。

蒋卫华教授返回北京后,托请几位文史专家再做考察、论证。经走访武都中学领导、考察拍照,多方查询、论证,大家一致认定:位于武都初中操场东侧的古井就是清光绪版《江油县志》中所记载的“湘源井”。其名字的由来源于李榕《重建江油登龙书院记》一文。其文末写到:“太守名德钧,湘乡人。院成掘井于东偏,榕名之曰‘湘源’,志不忘也。”也就是说,清光绪十年(1884)登龙书院建成后,在书院偏东位置开掘这口井,因蒋德钧是湖南湘乡人,所以,李榕为它取名“湘源”,意在饮水思源,不忘重建书院和开掘这口井的人。至此,被历史遗忘130多年的“湘源井”,又回到现实,开始续写它新的故事……

蒋卫华教授经与家人商议,决定捐资修缮 “湘源井”。这既是对文物古迹的进一步保护,也将其作为展示江油近代历史文化的一个窗口,有益于对青少年进行传统历史文化教育。2018年7月19日,蒋公后人蒋宁寿、蒋平复、蒋谷安、蒋卫华与武都初中达成修缮协议,由副校长叶茂林总理其事。今“湘源井”修缮完毕,展厅也布置妥当,兹撰述此文,以记其源流、梗概和始末。

(载《巴蜀史志》2019年第3期 总第223期)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:易可情(江油市地方志办公室退休干部)

用户登录

还没有账号?

立即注册