田闻一 ‖ 再现那段岁月峥嵘——《轰炸日本,从新津机场起飞》序

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。

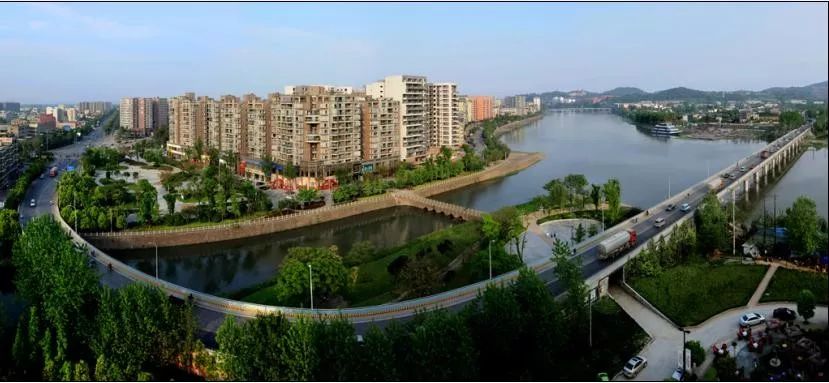

距成都30多公里的新津,辖区面积不过330平方公里,却不可小觑。这个小县的经济实力,属全省第一梯队,更重要的是, 战略位置极为重要。

“走遍天下路,难过新津渡。”20世纪50年代中期之前,一座飞架南北的新津大桥还在纸上时,我在五津小学发蒙读书,印象之深刻,至今记忆犹新。

水城新津(图片来源:新津新闻网)

当时的古镇五津,相当繁荣。因为它不仅是川藏公路的必经之地,更因为身边有一座新津机场——这可是第二次世界大战中远东最大的一座军用机场,占地1万余亩。我在那里读书时,新津机场已没有当年威势,转为民用机场,划为成都、双流、新 津三段。培养民航飞行员的这一段在五津,将古镇映衬得不同凡响。

南来北往的车辆行人,到那边的新津县或是这边的五津镇,都得连过三水,要在三水之间的码头停顿换船,费时费力。倘若到了七八月洪汛期间,横亘在三水之间的几个青葱小岛,连带岛上码头,顿时被洪水淹没,三水汇积的下游,更是呈洪荒吞吐之势。

抗战时的旧机场和修建机场的新津老百姓(图片来自网络)

经过五津镇,无数去西藏的军车,不得不沿窄窄长长、万瓦粼粼、茶楼酒肆旅店鳞次栉比,浸透历史风云的古镇一边停靠,一直排出镇外,溯来时的成都方向,烟云般飘去。

两岸行人顿时裹足。而从新津机场起飞的教练机却不受阻隔,一架架银白色教练机,在新津、五津形成的“ 金三角”地带上空骄傲地翱翔,与此形成反比。

隔阻在两岸、焦急等待或问询何时开船的人们,每天不得不朝宝资山(史称修觉山)翘首以望。

隔生性很静的南河,与县城相望的是一抹平地兀起的青葱山峦——长秋山脉。它溯南河而上,纵横百里,一直走进邛崃名胜天台山。排在头里的宝资山,像是在 一派汪洋中兀地崛立的一只金瓶,又像一 个从汪洋中飘飘而起、清丽脱俗的古装美女,而矗立于山顶上的那座红柱青瓦的六 角亭,则是美女头上的桂冠。一串长长的大红灯笼从六角亭上垂下来——这串大红灯笼的垂上垂下,代表着洪水大小以及是否开船。烟云苍茫中,少小的我,觉出有种从连环图上看来的梁红玉击鼓抗金的苍劲。

今日新津南河风光(蓬州闲士 摄)

有些乍到新津的旅行家,看到这番景 致,啧啧赞叹,他们将新津喻作“小金陵”。

新津山川形胜、钟灵毓秀、五河汇聚。 大诗人、初唐四杰之一的王勃,在这里留有名句:“城阙辅三秦,风烟望五津。海内存知己,天涯若比邻。”李白、杜甫、温庭 筠、苏辙、陆游、范成大等,也都在这里留有名诗名句。

排在头里的宝资山,像一把神奇的钥匙:宝资山往前,沿滔滔岷江而下,不出百里,进入眉山,在唐宋八大家中占据三席的苏洵、苏辙、苏轼父子3人就出自这里;而在宝资山下转过身来,溯南河而上,不过百里,就是严君平故里。严君平是著名的学者、道学家、教育家,精通易经八卦,所著《老子指归》,是老子学中不可或缺的经典著作。当年,严君平在成都一条靠近锦江的小街上,定时定点,不论来人贫富,一视同仁,为人摸骨看相算命。后人为纪念他,成都至今有条以他名字命名的“君平街”。在他生命的最后20年,闭馆到与成都和都江堰都相隔30多公里,就像太极图中那条白鱼与黑鱼的交叉点上,一处平地兀起叫新胜的地方建读书台收生讲课,并教出扬雄这样的一代千秋大家。

快出新津地界时,傍南河,长秋山脉突 然出现一个跌宕——一个势若莲花绽放的地方。这里,李花、梨花盛开之时漫山遍野,洁白如雪,蔚为壮观。此处,有全国重点文物保护单位——初建于宋代的观音寺,寺中有极美极珍贵的明成化年间大型壁画《飘海观音》,被著名美学家王朝闻誉为“东方维纳斯”。

在这里,走出了北宋名臣张商英、他的兄长张唐英及侄子张庭坚“一门三进士”。

张商英石刻雕塑(图片来源:华西都市报)

新津名人辈出:有辛亥革命的草根英雄,关键时期牵一发动全身,九地袍哥领袖,最后悲壮牺牲的侯宝斋;有20世纪30年代脱颖而出的著名民族资本家、爱国人士蓝耀衢;有改革开放初期脱颖而出的民营企业家刘永好等四兄弟……原国务委员宋健来此视察后,把新津赞誉为民营企业的发祥地、基地。

1982年,刘永好(右二)四兄弟创办育新良种场(图片来自网络)

我父亲是新津人,老家在离县城8里的顺江乡,吴店子(镇)二里的田巷子。

父亲12岁时,跟随年龄上足可作他母亲的大姐离开老家,前往省城成都,分别在成都、南京、上海接受最好的小学、初中、高中教育 ,然 后以优异成绩考回成都的教会大学——华西协合大学中文系。

华西协合大学(图片来源:澎湃新闻)

中华人民共和国成立后,大学毕业的父亲,本有一个很好的工作,并且已成家立业, 却舍近求远,去了山西,在一所大学当老师。而不是新津人的母亲,在冥冥中顶替父亲来到新津,先在五津小学当老师,后调到一所极富川西农村韵味的农村完小——龙马中心小学当校长,直到“文化大革命”。不是新津人的母亲,把她的一生献给了新津。

许是命中注定,几十年后,我应新津作家周明生邀请,为他这本书——《轰炸日本,从新津机场起飞》写序。

《轰炸日本 从新津机场起飞》(中国文史出版社2019年6月第1版)

至今记得,6岁的我,离开成都,跟着母亲去她执教的五津小学发蒙读书时,给我强烈震撼的新津机场。

那时的成都,古色古香,远没有今天这样庞大、繁华。我们乘车,刚刚离开那座天下闻名、杜甫诗中“丞相祠堂何处寻,锦官城外柏 森森”的诸葛武侯祠,就把成都甩在身后,展现在眼前的是如诗如画的成都大平原。我第一次出远门,很是兴奋。汽车行驶在川藏公路上,放眼望去,无边无际、肥沃富庶的成都大平原上,公路两边不时闪出小桥、流水、人家。一轮红日冉冉升起,从我眼中不断往后退去的大平原,绿色为底,五彩斑斓,像一个不断在眼前旋转、后退,瑰丽无比的大花转盘。

成都武侯祠(图片来自网络)

公路左边,忽地闪出一抹清秀山峦,与同行的川藏公路并行不悖,如影随形。牧马山——很会讲故事的母亲指着这山告诉我山名的原委:蜀国建国之初,藏军势大,一部不仅越过传统意义上藏汉分界的打箭炉(现今康定),抵达成都平原的西端桥头堡,那座因卓文君与司马相如上演了一场轰轰烈烈爱情浪漫剧而天下闻名、传诸久远的临邛(现邛崃市)桥西;更有一部抵达与蜀国都城成都近在咫尺的牧马山(那时不叫牧马山),对成都鹰视狼逼。

康定风光(图片来自网络)

卧榻之旁,岂容他人酣睡。羽扇纶巾、足 智多谋近乎仙的蜀相诸葛亮要求山上藏军退一箭之地。藏军首领一是畏惧诸葛亮,二是认为一箭之地再远又能远到哪里去,答应了。届时,双方约期射箭。五虎上将赵云拉满神弓,箭呼地一声射出,穿云而去。双方一起寻箭,一直寻过大渡河、寻到打箭炉才寻到。只见那座与终年白雪皑皑的折多山遥遥相对,把打箭炉前拥后抱在怀中的巨人似的大山山巅上,插进的正是赵云那箭。其实,就在赵云约期射箭之时,镇守打箭炉的蜀将郭达,就得到诸葛亮密令,先行把箭插进山巅。这样一来,那支藏军只好大步后退,一直退过折多山。以后,打箭炉那山,就名郭达山。

郭达山(图片来自网络)

藏军退出的那座与成都近在咫尺的山, 在平原上看是山,上得山来却又很平;向西而去,纵横百里,势若一匹揭蹄而去的青骢骏马,又像一条兀地腾起的青龙,直到新津五津镇,面临滔滔岷江,神骏这才嘶鸣立起而止,青龙入江而去。

那座水草丰茂、风光绝美的山,成了蜀国最好的军马养殖场和皇室踏青游玩好去处。刘备请丞相为此山取名,“牧马山”,诸葛亮随口就来,这个地名一直沿袭至今。

成都牧马山风光(图片来自网络)

公路一转,一个巨大的机场豁然显现眼前。母亲告诉我,这是新津机场,由此而起,到五津古镇止,纵横百里,是第二次世界大战期间远东最大的一座军用机场,在二战中发挥了巨大作用,为打击日军、埋葬日本法西斯,作出了不可磨灭的历史贡献。

抗战时期20多万人不计报酬修建新津机场(图片来自网络)

在五津小学读书期间,我近距离、多方面感受了这个机场,留下童年时期的许多欢乐和文学想象。

新津机场每个星期六晚上都放露天电影。20世纪50年代末期,能看一场露天电影,可谓奢侈。可机场重地,不是每个人想去看就能去的,即使老师要去,也要经过有关方面批准。我在新津机场看的第一场电影叫 《牧鹅少年马季》,是部外国片。那晚,我们一群小伙伴,把一处机场与五津镇象征性隔开的竹篱笆拆开一个洞,狗似地钻进去。电影一完,机场保卫人员很容易就将我们几个小淘气悉数拿获,吓得我发抖。不过,他们并没有把我们送到我们一听就吓得不行的镇派出所去,而是和颜悦色教育我们几句,还一人发两颗“玻璃纸”(当时,塑料还不普及,人们把透光的塑料薄膜形象地称为玻璃纸)包着的水果糖。我剥开五颜六色的玻璃纸,对着太阳看大体透明的糖和完全透明的纸。这时,我的小学班主任,最会教书的刘明君老师一段话闪现在脑海中:“台湾糖,亮晶晶,包在嘴里甜在心,甲午一战清军败,从此台湾归日本。”亮晶晶!多么美好,多么形象生动、简洁 透明的文学语言,从此永驻我心。

新津机场末尾那段临江,长满了齐腰深 的青草,江风拂来,婆娑起舞,隐约可见放牧其间的牛、羊还有马,这就是我想象中的蒙古大草原。从草原上极相望去,蓝色天幕背景下,满目青翠的牧马山宝峰寺,隐隐露出两个丰满乳峰似的山头,就像一个健壮的农妇,在远方,向我高扬起手臂。

新津风光(图片来源:新津县人民政府网)

这是我的乐园。我曾经多次漫游在这片神秘园中,不经意间吓一大跳:一个个暗堡突现眼前,暗堡上巧妙分布着青苔密布的长方形机枪眼,就像阴蛰的眼睛,躲在地堡后恶狠狠地打量我。让我在悚然一惊中想起,这里曾是军事重地、禁地。1949年底,蒋介石的所有大员及战略物资、金银财宝,都是经新津机场运送去台湾。

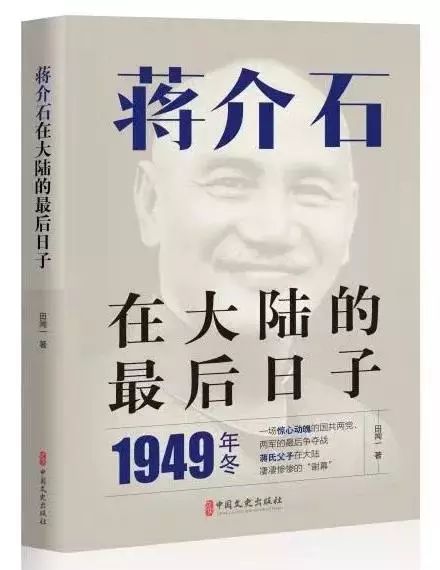

这些,都写进了我的《蒋介石在大陆的最后日子》一书中。

田闻一著《蒋介石在大陆的最后日子》

这座当时远东最大的军用机场的修建,完全靠人工,创造了不少人间奇迹。20万川西农民,人拉肩扛,夜以继日劳作,艰苦之至。他们有条件要上,没有条件创造条件也要上。没有碾压飞机跑道的现代化压路机,成百上千的民工,拉纤似地拉着小山似的重达数吨的石磙朝前碾压……就是这样,硬是碾压出完全够质量、可以经受重达数十吨载满炸弹 前去轰炸日本的美国B-29 重型轰炸机的起飞、降落跑道,将一个个人世间根本不可能、办不到,只有神话世界中才有的夸父追日、精卫(鸟)填海变为现实。

B-29 重型轰炸机(图片来自网络)

新津机场的建成,大大降低满载军用物资从印度加尔各答起飞, 经越驼峰航线,到昆明降落的美国大型运输机的航程和危险。当时, 日本几乎困死中国,切断了中国与外界交往的唯一一条国际公路—— 中缅公路。囤积在印度加尔各答的大批国际援华军用物资,只能靠美国大型运输机装载,飞越世界最高峰喜马拉雅山,在呈驼峰状的航线中,飞越世界屋脊西藏无数凶险万端、高耸入云的大山和险谷。当时通讯落后,完全谈不上导航,飞行员只能目测飞行,死亡坠机每时每刻都在发生。整个抗战期间,究竟摔了多少架飞机,死了多少飞行员,没有人说得清楚。据载,大概是摔了700多架大飞机。天气晴好之时,飞越驼峰航线,沿线看去,皑皑雪山顶上,高山险谷间,沿途都洒有摔碎了的飞机残骸。一路洒去的银白色残骸,在阳光照耀下闪闪发光,让人惊心动魄。而新津机场的建成,则尽可能地缩短了航程和飞行风险。

驼峰航线上的运输机向中国空运援助物资(图片来自网络)

1943年,中美两国费时经年的五津机场建成。庚即,美国空中 堡垒从新津机场起飞,夜以继日,跨海轰炸日本——这是一个大的战略转折,让日本惊骇万分,损失惨重。这些美国大兵,往往第二天要去轰炸日本,头天晚上也不好好休息,还要唱歌、跳舞、喝酒。有的人不理解,认为美国大兵总是吊儿郎当,无组织无纪律。其实并非如此。战争残酷!这些美国大兵知道,明天他们一早驾机出去,跨海轰炸日本,能不能回来都难说。这是他们用欢乐代替心中的担忧,甚至恐惧。事实确实如此。他们中好些人这一去,就再也没有回来。有的虽然回来,但飞机巨大的双翼,被日军的高射炮弹打出一个个大窟窿。窟窿之大之多,有的放得下一只农家的簸箕,有的甚至可以放下一张中等方桌……他们是竭力支撑驾驶这些遍体鳞伤的巨大轰炸机,顶着一轮如血残阳,摇摇摆摆、晃晃悠悠,挣扎着从死亡线上飞回新津机场。

抗战时期战功赫赫的新津机场(图片来自网络)

尽管我一直关注、关心新津机场 的前世今生,但我并没有下功夫去研究、访问、搜集。我心中的五津机场是支离破碎的。好在新津作家周明生,终于写出这本书,填补了一个历史空白。

水城新津(图片由作者提供)

书中,生动展示了1944年6月至1945年1月,美军陆军第20航空队如何可歌可泣大规模轰炸日本。作家在重现那段峥嵘岁月的同时,订正了一个流传已久的错误,即:当年驻扎在新津机场的并非美军陈纳德将军的“飞虎队”(14 航空队),而是被美国人称为“马塔角行动”勇士的美军第20航 空队及其下属的58联队。

涂装有鲨鱼装饰,座舱后盖有飞虎标识的飞虎队P-40C战斗机(图片来自网络)

我相信,广大读者都可以从这本书中得到需要的东西,受到震撼。

(此文系著名作家田闻一为成都新津籍作家周明生著《轰炸日本——从新津机场起飞》写的序言,载《巴蜀史志》2019年第3期,总第223期)

作者:田闻一

用户登录

还没有账号?

立即注册