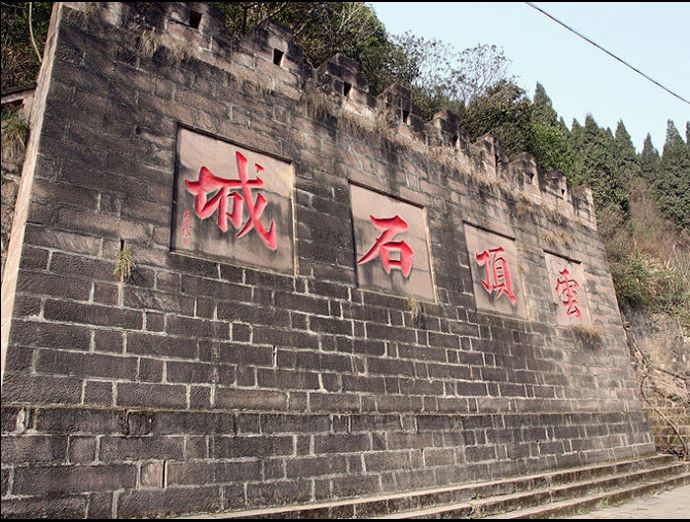

刁觉民 ‖ 云顶石城与宋蒙战争遗址

云顶石城与著名的合川钓鱼城一样,被誉为“守蜀八柱”之一。是川西唯一幸存的宋蒙战争遗址(图片来源:韩氏地理的博客)

云顶山山门(作者供图)

向导老罗说:这是四川提督马维骐书写的“云顶山”(作者供图)

在石城北门,有光绪甲辰年(1904)时任四川提督的马维麒的墨迹“云顶山”(图片来源:韩氏地理的博客)

初秋的四川,微风驱散了夏日的酷暑,迎来了秋高气爽的秋日。这样的时节虽然没有初春的生机勃发,但也不会给人以晚秋的伤感,倒是青涩的果实挂满大地,给秋日出行凭添了些许诱惑和无限情趣。趁这大好时机,老婆力邀我就近出游,去四川省名胜古迹风景区、文保单位——云顶山。我欣然同行,但我俩去的目的各不相同:她去观景,我是“探寻”遗存。不过,大多数游客也同我老婆一样, “只见风景,不闻硝烟。”

石城建在山顶,四下是陡峭的石壁,由沱江边登山,台阶陡升(图片来源:韩氏地理的博客)

我出生在云顶山下、沱江河畔的千年古镇淮口(俗称“淮州”),从小到大我曾多次去过云顶山,在不同时间、从不同的山道上山都有不尽相同的感受和收获。云顶山、沱江河、瑞光塔是我“常玩”的地方,从小时候的玩耍,到后来的“陪同”,这些地方渐渐地沉入心底。虽多次前往,但都是行色匆匆,像今天这样有目的还是第一次。这样有准备的上山虽没有陆放翁“跃马上云顶,欲呼飞仙人”那样的架势,却也非常“气派”地在上午9点10分就很顺利地到达了云顶山山门。我独自在山门处下车,从破烂的龙王庙处沿打儿包、将军柏、遇仙亭等景点进入南城门。我不时地将这些景点摄入镜头,走走停停,时间很快就过去了两小时,最后在慈云寺与他们会合已快到中午。再去慈云寺拜访方丈大师,整个上午就这样过去了。

打儿包遗址(作者供图)

南城门处的山道(作者供图)

下午的旅程是艰苦的。午饭后稍作休息,我们开始了原订的计划——探寻古迹、感受古刹魅力、搜听宋家士兵的厮杀声……

云顶石城是宋蒙战争中少数幸存的古战场之一(图片来源:韩氏地理的博客)

我们出慈云寺大门左转,步行至电视差转塔处,偶遇两位当地老农在路边闲聊,便主动上前搭讪。摆谈中,我们发现山里人的淳朴、热情和好客,在他们身上展露无遗。其中,一位罗姓(当年58岁的云顶村2组村民罗兴华)老乡非常健谈,在听说我们的目的后,他非常乐意给我们带路。在他指引下,我们从长宁门探寻,经端午门、北城门、七佛岩、翁城门到小东门,一路披荆斩棘、过山涧、踏古迹、钻城洞、寻城门、爬城墙、访老人。当我们与热心的老罗话别时,落日的余晖已没入山巅,站在高处的老罗不停地向我们挥动着手臂……

云顶山,海拔982米,山势挺拔,峭壁入云,如刀削斧砍,环绕数里;上有坪地数百顷,状若城垣,故又称“石城山”,为宋末八大山城防御体系之一,是著名的宋蒙战争遗址。

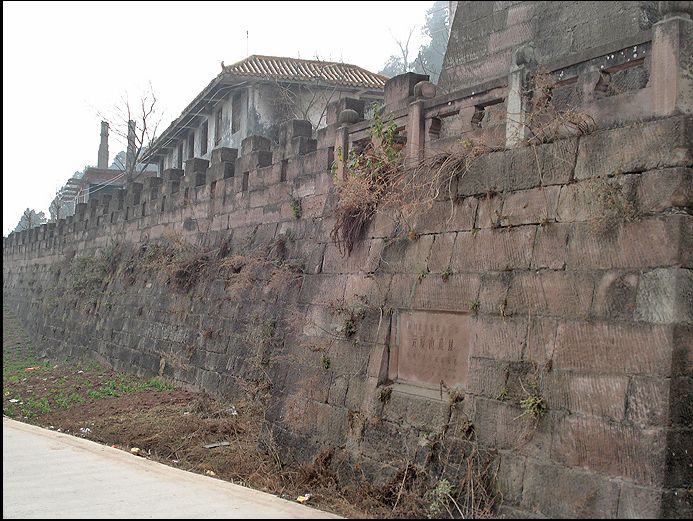

云顶石城的古城门除后宰门完全垮塌、瓮城门部分垮塌外,其余较为完整,方圆炮台8个、瞭望岗亭5个基本保存,城墙部分倾斜、垮塌,水师码头和蹬山道毁坏较重,马道凹凸不平有沉陷(图片来源:韩氏地理的博客)

云顶山位于龙泉山脉中段,古名紫云山。此山雄踞沱江金堂峡中,北倚小云顶山,与炮台山隔江对峙,东扼川东门户,自古以来是兵家必争之地。三国时诸葛亮置兵守隘,晋、隋、五代均曾屯兵拱卫成都。云顶石城坐落在云顶山顶,东西宽2.1公里,南北长2.3公里,周长7.2公里,总面积1.5平方公里,建有城门7个,方圆炮台8处,岗亭5个,一字墙7道,水井32口,天池18个。石城以山制险,条石扣榫相连,屯兵聚粮,移“利司戎”七八千人。兵雄城坚,被蒙军称之为“不战而自守”之城。

沿江一侧的城墙设置有炮台,沱江对岸正巧名为炮台山,两面夹击,可封锁江面(图片来源:韩氏地理的博客)

公元1243年,余玠临危受命,在云顶山筑城,与重庆城、钓鱼城、天生城、白帝城等“川中八柱”构筑宠大的防御体系。在抗蒙的15年战争中,宋军与蒙军展开了数十次顽强的防御战,让驰骋草原的金戈铁马在这里付出惨痛的代价。1258年,宋蒙之战的关键时刻,当年陷害余玠的副将姚世安私自投降蒙军,云顶石城被蒙军攻破,山上万余宋军孤军奋战,誓死护城,终因寡不敌众,宋军全部战死。而今留下的南城门、小东门、北城门和翁城门以及一字墙、水池、古井等军事设施,随处可见。

有着浓厚沧桑感的城墙(图片来源:韩氏地理的博客)

山上林荫霭深,有“云顶日出”“雾山云海”“云顶晴岚”等胜景。山中峰岩成群,“奇树咬石”“树石联姻”“危岩卧虎”“林中虎穴”等奇异景观,汉柏、唐楠、宋银杏、桫椤树、古牡丹成为山中珍奇。

云顶山以清幽奇丽闻名蜀中,有“云顶晴岚”胜景(图片来源:韩氏地理的博客)

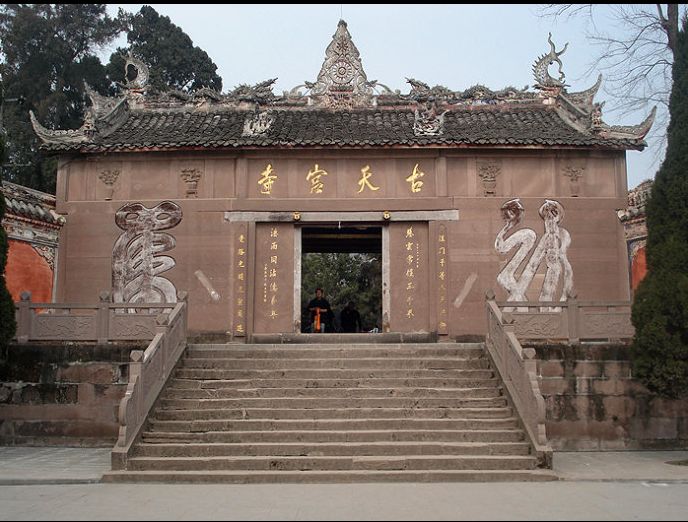

山顶的“慈云寺”始建齐梁,历唐、宋、元、明、清,为佛教一大禅林,曾被多位皇帝封赐。寺中保存有清代“圣旨碑”及“七佛坊”“汉后主读书处”石碑,晋代大画家张僧繇的“洗黑池”等古迹。大雄宝殿还有于右任、张大千书写的匾额。清代四川提督马维骐题写的“云发天表”“云顶山”巨幅摩崖石刻至今尚存,历史上一些著名的文人如苏东坡、黄庭坚、陆游等也在此留下了不少诗文。

慈云寺,曾有“川西第一大寺”之称,位于云顶山顶,始建于齐、梁间,距今已有1800多年的历史(图片来源:韩氏地理的博客)

七佛坊,建于乾隆二十六年(1761),石质四柱三门、三层门楼式建筑。七佛坊双面浮雕、透雕、圆雕佛像、花卉、禽鸟、走兽、殿宇、故事人物等各种纹饰图案,刻有清乾隆进士翰林高辰撰书的题记,是川西地区现存最完好的文物艺术价值最高的石碑坊(图片来源:韩氏地理的博客)

寺庙的最高点——普贤宝顶,可俯视大好河山(图片来源:韩氏地理的博客)

走在云顶山上,我和向导老罗不时穿越一些小土堆或坟茔,我们已分不清这些土堆或坟茔谁是宋家的士兵,谁是山民的先祖。裤脚被路边不知名的杂草刮得沙沙作响。老罗说,听老人们讲,过去山上是“一钟九开饭”(山上一敲钟,九个营地开始吃饭),山上到处都是人,蒙古军来后把士兵和汉人都杀光了,现在这么大匹山只有我们两三个队,而且全部是杂姓,不知何时何处迁来定居的。村民种地时随时都能挖出大堆瓦片和石头,有的地里还挖出一两丈的石柱子……我们四处搜寻,臆想找到当年留下的兵器,但所见之处是用黑褐色的条石砌成层层土埂,偶尔走在这些石头上心中有种亵渎感,生怕惊扰了长眠于地下的亡魂和罹难的百姓。

失修的城门

我曾从不同的城门(南城门、小东门和北城门)进入云顶石城,都一件不容易的事。我也曾在不同路段回望过,而今这些道路仍然荆棘密布,险象丛生,不免令人迷失方向,吃尽苦头。而八百年前的山道会是什么样境况,我们不可而知。当我从现在的登山道或是旅游道或是当地村民熟悉的羊肠小道走进一个个城门时,也深感不易。触摸这一道道高大雄伟而又布满历史印记的城门,心中的悲怆感难以言表。

我们在惋惜中总想在云顶石城的七大城门中找到一点安慰。在向导老罗的指引下穿过一条一条小道,翻越一座一座山丘,他不时指着一截土埂或一座土丘说,“那里就是‘长宁门’”“那边便是‘端午门’”。每当我的目光投向老罗所指的地方,心里总有点被针扎的滋味——所指之处不是杂草丛生的土丘就是荒芜的乱石堆,昔日拒敌的地方,早已消失在漫长的岁月里。

云顶石城翁城门(作者供图)

杂草中的北城门(作者供图)

我曾反复地穿越过现存的四道城门(南城门、小东门、北城门和翁城门),今天再一次有机会在老罗的陪同下仔细地观察这些如此坚固、设置巧妙的城门,以及所处的位置和地形,站在高高的城门上俯视,山下景色尽收眼底,一览无遗,视野可达10公里范围,连一只麻雀飞过也一清二楚。我们行走在现存的南城门和北城门之间,经年的风雨已使城门的条石成了黑褐色,有的砌石已零乱地跨塌在地上。北城门和翁城门穹顶上的南宋小楷落款仍历历在目,依稀可辨:“忠翊郎、利州驻扎、御前右军都统兼潼川府路将领都统使司修城提振官孔仙”“保义郎、利州驻扎、御前摧锋军统制兼潼川府路兵马副都监、提督诸军修城肖世显规划”。望着那些消失、老去、垮塌的城门,我曾试想,当年的将军和士兵们情何以堪,孔仙、肖世显等这些南宋的将军,是否会凭添几分的悲怆……

翁城门穹顶上的文字(作者供图)

北城门穹顶上的文字(作者供图)

悲壮的石城

几个月来,内心十分纠结,急不可耐地查阅自己过去所学的教材和相关史料,过后一段时间又到图书馆专门借了一套《宋史·纪事本末》。当史料徐徐展开,我不得不惊叹,就是这样一座“兵雄城坚,不战而自守”之城,却在南宋淳祜三年(1243年)至南宋宝祐六年(公元1258年)的15年间与蒙军厮杀了36场,阻击了蒙军一次次攻击,阻止了蒙军东下的速度,支撑了南宋的半壁江山。

翻开中国历史地图,南宋的版图好似云顶山上农户家一只箩筐的侧面,西面是巴蜀,中间是江汉,东面是江淮,最东面是临安城(南宋朝廷);版图的正北面是金国和西夏,西边是吐蕃诸部和大理国。周边诸国无不觊觎着南宋这只大箩筐,而“挪为”己用,或将这块“蛋羹”瓜分。

中国历史地图

公元1225年,骠悍的蒙古人在灭掉西夏后,又过了十年,于公元1235年吞并了辽金。蒙古人一路南下所向披靡,企图再用3、5年时间拿下南宋。是年,蒙古大军马鞭一挥,分三路杀向南宋王朝。“一路(西路)库胜、塔海侵四川,一路(中路)特穆德克、张柔侵江汉,一路(东路)察罕侵江淮”(吕振宇《简明中国通史》)。蒙古人的铁踢在南宋的土地上纵横驰骋,游牧民族的的金戈铁马势不可挡,踢跶作响的马蹄声犹如凄惨的丧钟,让宋理宗不知所措,宋廷手忙脚乱。

淳祐三年(公元1243年),余玠接任四川安抚制置使帅蜀迎敌。针对凶悍的蒙军,余玠分析总结了西夏和辽金灭亡的教训,结合蜀地实际,因地制宜,以山制险,构筑石城,依托四川的高山峡谷,坚守御敌,以逸待劳。在短短的十年时间里,余玠率领四川军民共筑石城83座,形成了重庆、万州、合川、西充、奉节、金堂等地庞大的防御体系。特别是被誉为“川中八柱”的金堂云顶石城、合川钓鱼城,在抗蒙战争中起到了决定性作用,粉碎了蒙军不可战胜的神话。

余玠蒙冤死后,宋廷的腐败与奸臣当道,加之苟且的统制,1258年,云顶石城副统制姚世安通敌,在一个月黑风高的夜晚悄悄溜下山去。从此石城大门为蒙军洞开,可怜石城内的上万军民成为蒙军屠城的对象,高高的云顶石城一时间成为了罹难百姓与宋家士兵的坟墓。

古井(作者供图)

翁城门(作者供图)

云顶山防御战,宋军凭险坚守,阻击蒙军15年,最终石城陷落,宋军死伤殆尽,蒙军也伤亡巨大,其战事惨烈程度让史家惊叹不已。

作者简介

刁觉民,四川省非遗保护协会会员,成都市历史学会会员,金堂文史特邀研究员,金堂县非物质文化遗产保护专家评审小组成员,《天府边城·五凤溪》报执行主编。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:刁觉民

用户登录

还没有账号?

立即注册