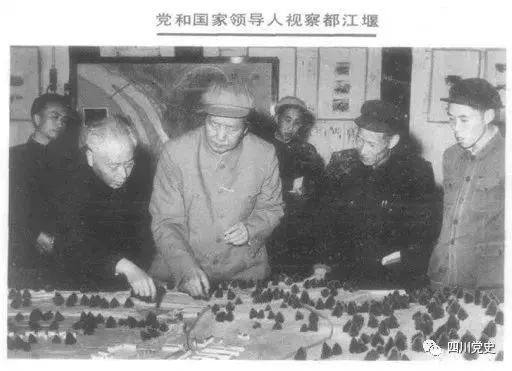

【毛泽东与四川】毛泽东视察都江堰

1958年3月21日,毛泽东视察都江堰灌区模型

毛泽东非常重视水利建设,他曾说:“水利是农业的命脉。”1958年“成都会议”期间,他在百忙中也挤出时间视察了都江堰。

都江堰位于岷江中游,四川省都江堰市(原灌县)城郊,建于秦昭王后期,是我国古代著名的水利工程,距今已有2200多年历史。新中国成立后古堰不断得到改造和扩建,灌区逐步建成了一个引蓄结合,排灌渠道纵横,大小塘库棋布,渡槽凌空飞架,隧洞穿山引流的自流灌溉体系。都江堰展示了时代的风貌。

古堰逢春

1958年的春天,是个不同寻常的春天。

元旦刚过,白皑皑的瑞雪还没有化尽,灌县县委就先后接到四川省委和温江地委通知:毛主席要到灌县视察都江堰。时任县委书记的陈彬和常委们为这振奋人心的喜讯激动了,一个个高兴得不得了。都说这是灌县人民的幸福,是大家的幸福。为了毛泽东主席的绝对安全,县委开始了紧张的接待准备工作。

成都会议期间,毛泽东借来了《华阳国志》《四川省志》《灌县志》《都江堰水利述要》等认真阅读,还在书上批画了各种符号。为了让大家了解一点“天府之国”的历史,他还叫会议将《华阳国志》摘要印发与会同志阅读。

3月21日,是灌县人民难忘的日子。这天,春阳高照,春光融融。上午8点,县委书记陈彬、县长王宝玉、都江堰管理处处长张建忠和几天前就来到灌县的温江地委书记宋文彬等满怀着激动的心情去离堆公园,迎候毛泽东的到来。往日像流水一样的时间,今天仿佛凝固了。一颗颗激动的心久久地期待着。

成灌公路上,几辆小轿车飞速地向西驶进。车窗外,一马平川的川西平原处处是春光明媚,整个农村更是生机勃勃。毛泽东看着从车窗外掠过的一片片绿油油的麦田和金黄色的油菜花,眼里露出喜悦的目光。

约一个小时以后,轿车驶进了灌县离堆公园。毛泽东穿一套灰色中山服,严肃中带着慈祥。毛泽东和大家一一握手,然后,坐进汽车,在大家的陪同下,向都江堰驶去。几分钟后,车到玉垒山山腰。玉垒山不高,叠翠如屏。山中,二王庙翘角飞檐,藏幽含绿。山下,滚滚岷江奔腾向前。溯源而上,就是当年红军走过的雪山草地了。

毛泽东下车朝公路旁边走去。这里,可以尽览都江堰雄姿。毛泽东环顾一下四周后,赞美地对大家说:“灌县是个好地方嘛,山青水秀哟。”说完,举起望远镜朝西北眺望,久久地一动没动。隐隐约约的大雪山勾起了毛泽东的回忆。大家默默地站在毛泽东身旁,一声不响,惟恐惊扰了伟人的历史回顾。

1935年,毛泽东等率领红军长征翻雪山过草地,咽草根吃树皮,克服重重困难战胜了国民党反动派的围追堵截、挽数了革命,挽救了红军。那是一段多么豪迈的历史啊!

岁月流逝,巍巍大雪山又仿佛聆听到了那气壮山河的吟唱:“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。”人民终于胜利了,雪山含笑,毛泽东露出了自豪的笑容。

毛泽东把视线转向都江堰,一边观看一边询问着都江堰水利工程的分水鱼嘴、人字堤、内江、外江和使用木马槎截流等详细情况。听了大家的介绍和汇报后,毛泽东关心地问道:

“每年岁修给不给民工的钱?”说完,把双洞察民情的眼睛转向李井泉。

“给的。”李井泉回答说。

毛泽东说,这就好,共产党是要给人民钱的,做了工不给钱还叫什么共产党。然后继续问道:

“修一次要多少工?”

“大概要100万民工。”

毛泽东想,这么巨大的工程,每年挖泥淘沙,全靠人挖人运,劳动强度太大,用土办法怎么行?要搞机械化,减少人力。他对都江堰管理处处长张建忠说:“今后应改用机器修,用卷场机、掘土机,这样就省力了。”说完,毛泽东又指着分水鱼嘴说:“今后要想办法,用现代化的工程把泥沙控制起来。”

看完都江堰渠首工程后,毛泽东没有去二王庙,而是乘车回到离堆公园。公园西头是伏龙观,晋时为“范贤馆”,北宋初年,因传说李冰在此降龙治水,改为“伏龙观”。毛泽东登上几十级石梯,步入伏龙观大门,沿回廊而进。行至宝瓶口,停住了脚步。

宝瓶口是凿开玉垒山延伸部分形成的口子,宽20米,是都江堰水利工程的一个主要部分。它控制着内江的流量,是内江的咽喉。内江经过这里流向川西平原,滋润着黑色的土地和生灵。四川之所以成为“天府之国”,全靠了从这里流出的岷江水的灌溉。这里,水流湍急,涛声裂岸,站在岸边,令人悚然。毛泽东手扶木栏杆入神地俯视着。只见狂涛汹涌,江水飞溅,挟雷掣电,像一条愤怒的恶龙直扑离堆。之后发出几声怒吼,折转头,卷起一个个巨大的漩涡咆哮东去。

看着逝去的漩涡,毛泽东抬起头,问道:

“这里有多深。”

“有8公尺深。”

“有没有人下去游过?”

“没有”。

听了回答,毛泽东爽然地笑了,他说:“我想下去”。

这真叫大家为难了,当然,比起畅游长江,小小宝瓶口在毛泽东眼里又算得了什么。但因事前没有准备,为了毛泽东的安全,大家只好缄口不语。毛泽东看着大家为难的样子,转过话题,用手指着脚下离堆问道:

“这岩石会不会被水冲毁?”

“不会的,这是粒岩,很坚硬。”

“100万年以后会不会?”

虽然大家知道毛泽东考虑问题从来是站得高看得远,但也没有料到他会提出这个问题。这个问题过去大家确实没有想到过,也确实是个关系到川西平原的安全,关系到子孙万代幸福的问题。后来,党和政府把这个问题列入了议事日程,组织灌区民工在这里施工,用钢筋混凝土把它加固了。

在伏龙观,毛泽东还观看了沙盘里的都江堰水利工程模型和都江堰灌溉区域图。毛泽东弯着腰,看得很仔细,边看边听解说,不时还用手指着一个个水利工程询问。当张建忠介绍到飞沙堰溢洪排沙时,毛泽东说:“这里修个闸不更好吗?”大家很赞成毛泽东的构想,异口同声地说:“主席考虑得很好。”说完,张建忠又指着内江向毛泽东介绍说:“每年岁修,就在这里挖泥淘沙。”“那100万年以后,成都平原的泥沙就没处堆了。”毛泽东说得很风趣,说得大家都笑了。毛泽东也爽朗地笑了起来。笑语声中,毛泽东在大家的陪同下步出伏龙观大门。

中午稍过,毛泽东在井福街一家饭馆用餐(今已建成幸福餐厅)。入座后,毛泽东掏出一包香烟,给陪同的同志一人散了一支,气氛轻松自然。毛泽东吸完一口烟后,稍稍停顿一下,问道:“你们四川啥子叫龙门阵?”一位县领导引经据典地回答,虽然有些拘谨,毛泽东听后却很满意,点了点头,和大家拉起了家常。同伟大领袖毛主席一起用餐,对县委领导来说还是第一次,大家不免有些紧张和不自然。毛泽东却很随和,看看大家,诙谐地笑着说:“今天谁请客?”李井泉说:“我请客。”宋文彬说:“我请客。”毛泽东哈哈大笑说:“还是我请客吧。”

遵照毛泽东的意见,这顿午餐非常简单,主菜是豆花和回锅肉。

饭后,毛泽东专门接见了服务员和厨师,同他们一一握手,表示谢意,亲切地对大家说:“你们辛苦了。”

毛泽东到灌县的消息不胫而走,整个县城沸腾起来,人们像潮水一般,从四面八方涌向井福街,把幸福餐厅围得水泄不通。“毛主席万岁!毛主席万岁!”千万颗心激动地喊着,千万双眼睛流出了激动的泪水。

毛泽东走到窗前,微笑着问群众频频挥手致意。人们更加激动,伸长着脖子,争相望着毛泽东,发自肺腑的“毛主席万岁”呼声,一阵高过一阵。

苕田情长

下午,毛泽东离开灌县回成都。车出县城,毛泽东看见公路旁的麦田里有几个社员在劳动,就叫车停下,他下车后,走过公路边的小石桥,朝麦田走去。

这是灌县新城乡莲花社(今都江堰市幸福镇)。社员冉费全第一个看见毛泽东,他激动得不知说什么好。毛泽东跨进麦田,绿葱葱的麦苗族拥着毛泽东。毛泽东用手拨开麦苗,看见麦田里还有杂草,就和蔼地对冉贵全说:“要把草除干净。”冉贵全不好意思地点着头。毛泽东又问:“这么好的庄稼,一亩能收多少斤?”由于紧张,冉贵全一时回答不上来。毛泽东伸出四个指头,说:“400斤吧?”“差不多,每亩四百二三十斤。”这时,社员们都围拢过来,目光凝望着毛泽东。毛泽东用浓重的湖南口音和大家摆谈起来。社员们虽然有点听不大懂,但感到格外亲切。毛泽东问:

“割了麦子种什么?”

“种水稻。”社员回答说。

“水稻一亩能打多少斤?”

“600多斤。”

毛泽东听了很高兴,对大家说。“400多加600多就是1000多,那可了不起哟!”领袖的赞扬说得大家心里热呼呼的,给了大家无限的鼓舞。接着,毛泽东又高兴地问大家:

“粮食多了,你们打算怎么办?”

“卖给国家。”

“卖给国家,你们赞成吗?”

“当然赞成!”社员们异口同声地说。

毛泽东指着冉贵全,风趣地说:“我看你就有些不赞成吧。”

冉贵全笑了,社员们也都笑了。

微风轻拂,田埂上的蚕豆花儿散发出阵阵馨香。毛泽东踏着田坎小路,快步地向一块嫩嫩绿绿的苕菜田走去。苕菜田里有几个女社员在摘苕菜。毛泽东边走边问:“你们摘什么哟?”“摘苕菜。”几个女社员一边回答,一边奔向毛泽东。毛泽东说:“我帮你们摘好不好?”说着,就跨下田,弯腰和社员们一起摘苕菜。社员们一个个都有说不完的心里话要向毛泽东说。毛泽东一边摘苕菜,一边询问社员们的生活情况。

天快黑了,社员们簇拥着毛泽东朝公路走去。几个小学生无拘无束地紧跟在毛泽东身边,毛泽东看着这些天真烂漫的孩子,微笑着从小溪边摘下一朵“打破碗花花”交给位小学生,笑着说:“要打破碗哟。”小学生被逗乐了。

毛泽东和社员们握手告别。社员们淌着激动热泪,依依不舍,情不自禁地喊着:“毛主席万岁!”“毛主席万岁!”毛泽东坐进汽车,一只巨手从窗口伸出,频频地挥动着。汽车远去了,社员们望着远去的汽车久久地站着,爱戴伟大领袖的肺腑之声久久地回荡在夜空。

心愿化宏图

30多年过去了,毛泽东的心愿变成了现实。

站在分水鱼嘴的嘴尖上,一座八孔大型节制闸矗立在眼前,这就是修建在外江口的外江节制闸。它调节着外江、内江和沙黑总河的排洪和用水。只需轻轻地按一下电钮,宽12米,高4米,重几十吨的铁闸门便启闭自如,要灌能雅,要排能排。现代化替代了古老的木马槎。“水旱从人”,如今才有了真正的含意。现在的都江堰灌区,兴建了大小水库300余座,配套工程的中小型电站近千座,兴建的人民渠、东风渠等渠道纵横交织。灌溉区域北达绵阳、射洪,南抵仁寿、青神,东至简阳、资阳,约一万平方公里。由解放前的14个县市扩大到40个县市,是新中国成立前的近3倍。灌溉面积由解放前的280多万亩扩大到940多万亩,是新中国成立时的3倍多。1992年6月,又完成了一项国家重点工程——都江堰第二期扩改建工程重点项目之一的“飞沙堰液压启闭节制闸工程”,保证了成都市的工业和生活用水。内江进水量的调节跨入了现代化的管理。毛泽东当年视察都江堰站立的玉垒山腰,已不是荒草和荆棘。一座古色古香的观景楼在万绿丛中昂首蓝天,游人熙熙攘攘。登楼远望,凭栏追昔,江流如潮,思念如潮。

本文来源:中共四川省委党史研究室1995年编写《毛泽东与四川》

(来源:四川党史微信号,作者:陈先哮)

用户登录

还没有账号?

立即注册