【 庆祝建党百年征文】周利庚‖一块木板惊现一段历史

一块木板惊现一段历史

周利庚

长征的胜利让中国发生了翻天覆地的改变。艰苦而又漫长的长征道路上,发生了一件件让人震撼而又为之感动的故事,而长征精神也一直激励着阿坝藏羌回汉儿女在新时代昂首迈入新征程。

源于本人的工作经历,红军长征故事及其精神更在我心中留下了深刻烙印,研究长征文化也成了我工余时间的主要爱好。松潘毛儿盖下八寨乡是我刚工作时的地方,也就是历史上有名的沙窝会议会址所在地和邻近召开的毛儿盖会议会址的毛儿盖地区。当时正逢全国掀起红色旅游,毛儿盖成为红色旅游焦点,吸引全国众多党史研究学者、记者和游客。红军长征留下的木质借据是一次接待记者前往毛儿盖采访时,在一位牧民家发现的。起初,牧民不太配合,当我们说明原由后,他才娓娓道来,首次讲述了借据在他们家的故事,同时也同意我对实物进行拍照。

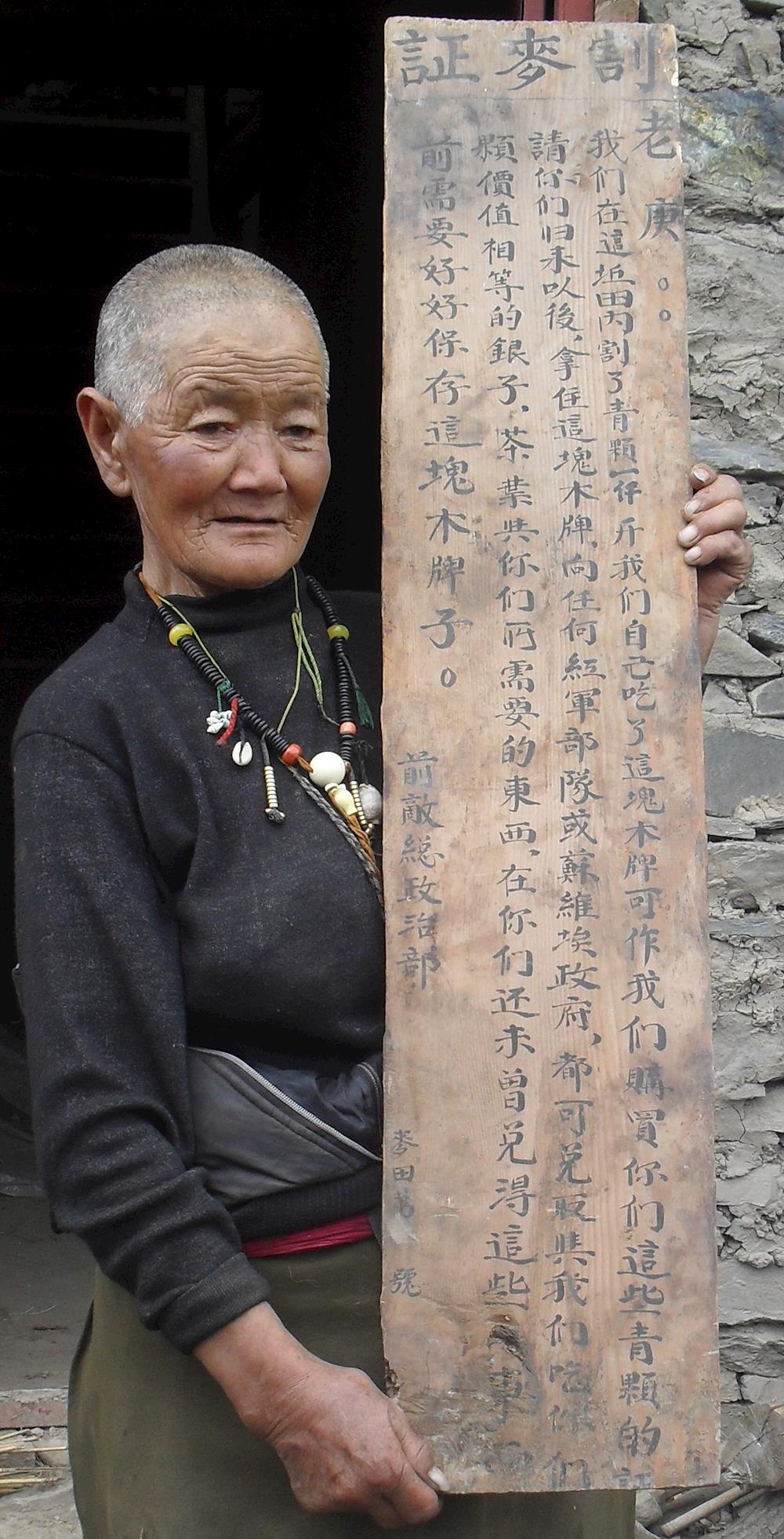

割麦证(周利庚 供图)

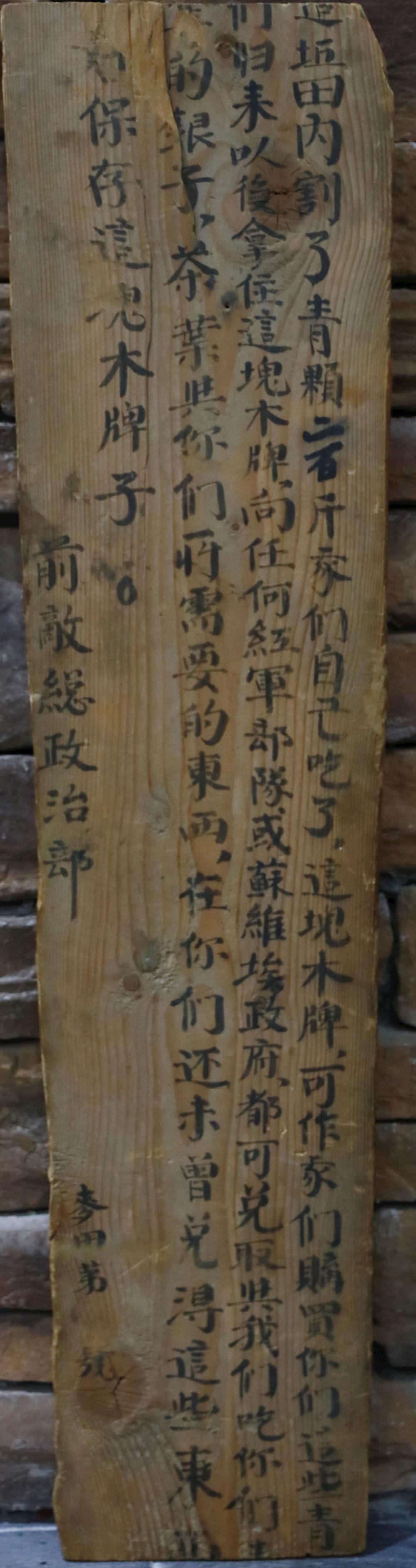

这个木质借据,乍一看,就是一块普普通通的木板,记录的却是我们党在长征途中最艰苦、最悲壮、最惨烈的一段历史。同年,我撰写了一篇新闻通讯《毛儿盖惊现红军长征木质借据》,此文获四川省对外宣传报刊类二等奖,从此,红军木质借据让世人所熟知。80多年过去,现在我们仍然可见木板上清晰的字迹,顶部是三个横排的繁体字“割麦证”,下方小楷竖排写了6行文字,主要内容为:

老庚:

我们在这块田内割了青稞1000斤(另一块无割麦证三字,割青稞二百斤),我们自己吃了,这块木牌可作为我们购买你们这些青稞的凭证。请你们归来以后,拿住这块木板向任何红军部队或苏维埃政府,都可兑取与我们吃你们青稞价值相等的银子、茶叶与你们所需要的东西,在你们还未曾兑得这些东西前,需要好好保存这块木牌子。

前敌总政治部

麦田第××号

该木质借据后被文物部门收藏,另一个仍在老百姓家中保藏。

此后,我也进一步研究了这段历史。1935年7月18日,红军总政治部下令收割藏民田里的麦子,并作出规定:

(一)各部队只有在用其他办法不能得到粮食的时候,才许派人到番人田中去收割已熟的麦子。

(二)收割麦子时,首先收割土司头人的,只有在迫不得已时,才去收割普通番人的麦子。

(三)收割普通番人的麦子,必须将所收数量,为什么收割麦子的原因等(照总政所发条子)用墨笔写在木牌上,插在田中。番人回来可拿这木牌向红军部队领回工钱。

(四)只割已成熟的麦子及其粮食,严格禁止去收割未成熟的麦子及洋芋等。

红军在借过粮的所有人家,都留下木质借据。这个木质借据正好也承载了这一段历史,让现在的我们能了解当时红军长征行至此处的艰难。

1935年7月,红军长征陆续到达松潘毛儿盖一带,由于长时间征战、征途,连翻几座大雪山,部队十分疲劳,粮食供给也十分困难。再加之阿坝地区山高谷深林密,草原沼泽密布,自然条件恶劣,特殊的地理环境造成了长期以来的人烟稀少,土地贫瘠,粮食产量较低。加之粮食绝大部分被土司及头人控制,老百姓余粮少之又少,十分疲惫的红军部队到哪里去找寻足够的粮食和给养?这成了当时红军面临的最大问题和考验。

邓颖超同志回忆:“长征中除了作战外,最大的困难是粮食问题,尤其在少数民族地区。”红一军团政委聂荣臻也提到:“这一带人烟稀少,又是少数民族地区,部队严重缺粮,我们几乎天天为粮食问题发愁。”肖锋在《长征日记》中写到:“在部队行进过程中,粮食日渐成为威胁我军生存的大问题。仅不负担战斗任务的一军团直属队,在从懋功(今小金)到毛儿盖(松潘属地)的行军途中,18天就减员120人,占全队总人数近百分之十。”于是,中央决定在毛儿盖休整,休整期间的主要任务是筹粮,没有粮食红军便无法穿过草地。当时正值青稞成熟的季节,当地群众受到官府和反动头人的误导宣传,全部逃进了山里,红军没有办法,只能组织战士到地里收割一部分粮食。

割麦证(周利庚 供图)

由此,我又查阅了一些史料,进一步了解红军长征在阿坝的故事。1935年,红军途径阿坝州松潘草地(今若尔盖县)。草地时风时雨,忽而漫天大雪,忽而冰雹骤下,天气恶劣难忍,红军战士们在风雨、泥泞、寒冷的折磨和饥饿的煎熬下,身子骨渐渐衰弱下去。身体较强的同志搀扶着身体弱的同志走,并将自己的粮食让给他们吃。战士们都希望大家能一同走出草地,干部的乘马和所有的牲口都抽出来组成收容队,轮流驮送病员,但依然很多同志永远留在了这片草地上。其中,有一位小红军战士郑金煜,途中高烧不断、病情恶化极快,尽管其他同志将马让给他,粮食匀给他,但后来他依然衰弱地连腰也直不起来,连马也不能骑了。不久郑金煜感觉自己挺不住了,对政委说:“政委,我不行了。我知道党的事业一定会胜利,革命一定会胜利,但我看不到那一天了。希望革命快胜利,如果有可能,请告诉我家里,我是为了革命的胜利而牺牲的。”这位小红军就这样长眠在了草地上。同时,这位小红军战士将自己保存完好的七根火柴头交给了战友。他的战友回忆道,在过草地时,这位小红军战士郑金煜总是把“引火柴”贴身藏在自己腋下的一个纸包里。无论多大的雨,就算自己全身湿透,但始终让火柴没有淋湿。他在生命垂危中保存下来的引火柴发挥了巨大作用,在困难的时候使战士们能烤上火,煮上饭,使战士们能够继续前行,走出松潘草地。

同年秋,红军进入草地时,许多同志得了肠胃病。其中,有3位同志实在病得厉害了,赶不上队伍,红军迫不得已留下40岁的炊事班长,照顾3位生病的同志。一路上,老班长带着他们走一阵歇一阵,给同志们做饭、洗衣服等,悉心照顾着生病的同志。然而,不到半个月粮食却吃完了,想着同志们整天吃野菜、吃树皮,老班长整夜整夜地合不拢眼,对自己每天更加消瘦的身体却丝毫不在意。直到有一天,满心愁容的老班长在水塘给同志洗衣服时,忽然看见一条鱼,他立即喜出望外地跑回营地,用缝衣针做了一个钓鱼钩,将钓到的鱼带回给同志们做了一份新鲜的鱼汤。这个没有任何调味的鱼汤,却成为他们继续前行的力量。

长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。红军长征所到之处,大部分都是偏僻的少数民族地区。红军部队认真执行党的民族政策、宗教政策和各项纪律,严格遵守三大纪律八项注意,得到各民族同胞的衷心爱戴和热情支持,大家积极参军。在阿坝大地上涌现了红色战士天宝(第一批藏族战士和中国共产党的第一批藏族党员)、红色土司安登榜(羌族近代史上第一个率众参加红军的民族上层领袖人物)、红色阿訇肖福祯(红军对少数民族统战工作的卓越统战人士)。

红军长征是感动与热血交织、泪水与汗水混杂的历程。我们从这段历程留下的一个个故事,可以看到这段艰苦卓绝的岁月,从阿坝到四川、从中国到世界,无不被长征精神所震撼,无不钦佩长征两万五千里的红军们,它成为我们最为珍贵的精神财富,激励着一代又一代的人们为未来奋斗,为美好拼搏。

红军长征在阿坝留下了珍贵的历史片段,也给阿坝大地留下了宝贵的精神力量,形成了乐于吃苦、不惧艰难的革命乐观主义,勇于战斗、无坚不摧的革命英雄主义,重于求实、独立自主的创新胆略,善于团结、顾全大局的集体主义,它始终指引着阿坝儿女不断奋斗、奋勇拼搏。

历史会过去,但不会被遗忘。今天,长征精神已深深融入中华民族的血脉和灵魂,成为鼓舞和激励中华儿女在实现中华民族伟大复兴中国梦的道路上,不断攻坚克难的强大精神动力。当下,我们每一个人更要将长征精神牢牢刻在心里,让它成为我们走向新征程的力量。

长征永远在路上……

作者简介

周利庚,阿坝州机关事务管理局副局长。中国民俗摄影协会会士,中国长城保护学会、四川省摄影家协会、阿坝州摄影家协会会员,四川省民族文化影像艺术协会专家委员,阿坝州人民政协理论与实践研究会副会长,《四川画报》社特邀摄影师。作品《毛儿盖惊现红军长征木质借据》获第二届四川省对外宣传好新闻奖•报刊类二等奖。出版《耕者图》。

用户登录

还没有账号?

立即注册