《中国影像志▪洪雅篇》解说词

【前言】

“山横瓦屋披云出,水自牂牁裂地来”这是南宋诗人陆游登临瓦屋山,目睹其美景后的赞誉。这就是被誉为“亚洲第一大平顶桌山”的瓦屋山。从古今文人的笔墨挥毫中,我们仍能够感受到,此番仙境留给人们的深刻印象。而瓦屋山却在神秘的传说中,隐匿了数千年。

往昔,它像是一片令人望而却步的秘境,浓雾弥漫,今日,终于剥茧而出,为人敬仰。羌族与楚文化在此结合发酵,道出了这座千年古城的与大自然的血乳相连。

激荡的锣鼓震彻云霄,婉约的姿态撩动人心。瓦屋山犹如打开一片神秘宝藏的大门,终将历史的每一刹那,凝结成永恒,镌刻在这座雄奇的山川之间。

【地名记】

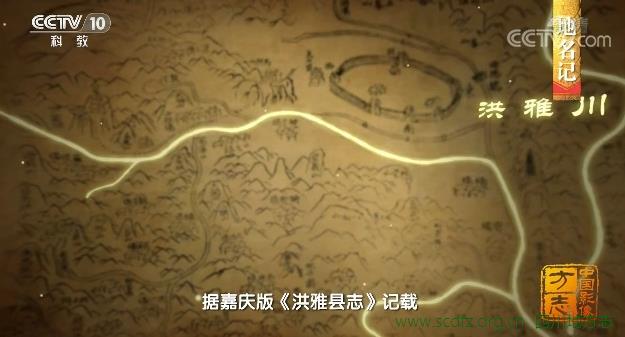

关于洪雅县名的由来在当地有两种解释,流经县域内的两条河流,洪川与雅河交汇后,形成了古时洪雅境内的主干河流“洪雅川”。据嘉庆版《洪雅县志》记载,洪雅便是由此川而得名。

而“洪雅”二字的另一种解释,却更符合这里独特的地理环境。洪雅的“洪”字在《说文解字》中有这样的描述:洪,洚水也。从水共声。意思是山间湍流汇成的暴涨河川。

洪雅地处四川盆地边缘,极大的海拔落差,造成了这里终年降水不断的气候。陡坡形成的高水流落差和巨大的降水量,让青衣江虽处内陆,但却成为了长江流域水源最丰足的河段之一。青衣江从四川宝兴县出发,流经洪雅后,顿时浪涛滚滚,声如洪钟。青衣江在古时又名“雅河”,于是“洪雅”二字便由此而来。

滔滔江水给这座千年古县注入了源源不断的生命活力,滋养着近一千九百多平方千米的土地。而江水河畔的瓦屋山铜矿遗址,却揭开了洪雅文明发展的伊始。

瓦屋山铜矿资源极为丰富,自远古时期开始,这里就是青衣羌族人的繁衍生息之地。但在公元前223年,秦国消灭当时领土极为庞大的楚国之后,秦王为除后顾之忧,以防楚人再次来犯,随即将楚庄王之后,一并发配至青衣江畔的瓦屋山大田坝。楚人来到瓦屋山后,带来了先进的文化和技术,教会了羌族人冶炼铜器,并与羌族人结合,在此地生存。自此以后,羌族文化与楚文化在这里碰撞交融,开启了洪雅繁荣文明的开端。

千百年来,青衣江与这片土地的故事从未间断。武帝天和二年,北周武王为抵制少数民族进犯,在青衣江北岸设立军事重镇,并划地设镇为洪雅镇,隋开皇十三年在洪雅镇正式立县,成为洪雅县。

洪雅人在与山水相伴的数千年中,寻觅出了与这片山水共存的智慧,也镇守着属于他们的生存家园。

如今的洪雅,早已结束了兵戈铁马的峥嵘岁月,成为了安宁祥和之地。“洪,大也;雅,仪也”,洪雅这片土地在世代人的守护之下,有着山的雄伟辽阔,也有着水的端庄优雅。这更是人们对 “洪雅“二字的全新解读。

【地理记】

王成是当地的摄影爱好者,他镜头下定格的地方,也是他父亲拍摄了大半辈子的地方——瓦屋山。形如餐桌的山顶,碧波万顷的湖面,都深深地吸引着王成的目光。然而,王成从小却只能远远看着这些美景,因为父辈们千叮万嘱不让他随意走进山中。

(村民们采访:一走进去,就走不出来)

王成时常可以听到这样的神秘传说。也正是这个传说,吸引着很多人考察探险。

【考察队画面】

1979年,四川省林业厅的专家,带领团队来访瓦屋山考察。突然间,信号中断,罗盘失灵,考察团队走了三天三夜才走出山谷。实际上,在明清时期,朝廷就曾对瓦屋山下达了“封山禁令”,很少有人随便进入山中。瓦屋山常年雾气弥漫,更是引人遐想。

【王成父亲拍摄的老照片】

(王成采访:这是我父亲拍摄的瓦屋山最原始的景观资料,他们是第一批上山拍照的人。)

直到九十年代初,瓦屋山迎来了一批地质学家的来访调查,从此揭开了这座山的神秘面纱。

(地质学家采访:讲述雨水多雾气弥漫,六边形和铁的出现,导致罗盘失灵——结合画面)

【桌山画面】

瓦屋山地处四川盆地,属于地质学上罕见的奇观—桌山。瓦屋山是由于火山喷发后,冷凝形成的玄武岩层,四周裂隙在外力的不断侵蚀下,形成了断层陡崖。

(地质学家采访:讲述桌山的形成)

桌山地貌的形成,使得瓦屋山山顶平台面积达到11平方千米,是目前发现的世界上第二大的山顶平台,仅次于南美洲的罗赖马山。

【瓦屋山风景】

而当人们了解真相,再次踏入瓦屋山时,眼前的景象让他们极为惊喜。3700多种珍稀植物在这里栖息生长,1000多种野生动物在这里繁衍生息。400余米落差的高悬瀑布群更成就了罕见奇观。多年的封禁,让瓦屋山保留着大自然最原本的样子。

【十年县城照片+过度到县城空镜】

每十年,王成都会在固定的地点用镜头记录下洪雅的沧桑变化。曾经让祖辈们陌生的瓦屋山,在他的镜头里已经变得壮美秀丽。

这座仰赖于瓦屋山生存的千年古城,与大山一起,勾勒出洪雅的过往,也铸造出这片山河的璀璨未来。

【民俗记】

【台会制作准备纪实】

每年农历五月初,洪雅人都会放下手头的事情,开始为一场属于他们自己的盛会——五月台会忙碌起来。

清嘉庆《洪雅县志》中有这样的描述:“五月二十七,传城隍神诞、皆演剧、极为烦嚣”。这场盛会在当地被称为五月台会,每到农历的五月二十七,洪雅的这条街上就会像过年一样热闹。

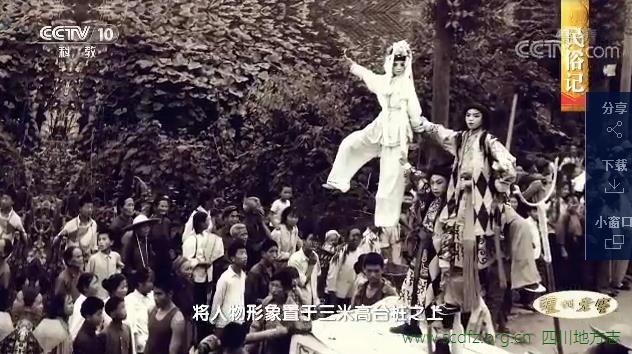

台会是一种极富表现力的造型艺术,最初起源于唐代时期的灯会。没有歌唱或念白,演员们仅凭形象去表达故事,传递情感。但这看似简单的动作,如果是站在三米多的高台上完成,又会是怎样一番景象呢?

这就是台会巡游中最具惊险刺激的“高桩”表演,将人物形象置于三米高台庄之上,演员们不仅要表演自如,更不能让观众看出破绽。

(专家采访:讲述一个惊奇台会例子,最早的台会是站在八仙桌上,八个人用竹棍抬着,形容危险性)

邓光兰在为台会制作服装,她希望,女儿可以在她亲自设计的花车上表演。在她心中,五月台会已经成了她生活中不可缺少的一部分。

洪雅台会也被称为城隍庙会,是古时的洪雅人祈福消灾的仪式。瓦屋山地处暴雨集中的“华西雨屏”带,历来是灾难频发之地,多灾多难的洪雅人为祈求风调雨顺,虔诚祈祷。所以,所以每到农历三四月,人们就会自发地组织起来,开始为台会忙碌着。

从儿时开始,邓光兰就随父亲制作台会。在邓光兰的记忆中,台会不仅仅是人们对美好生活的祝愿,它更将人们心中的祈愿变成了现实。

上世纪50年代,洪雅经济的落后阻碍着五月台会的发展。于是,1953年,县政府将原本的台会改为了物资交流大会,各行各业的商户一时间云集于此,不仅丰富了人们的精神生活,更推动了当地经济的繁荣。

就这样,五月台会在洪雅每年一次,举办了五十余载。邓光兰虽然年过七旬,但每场台会制作从未缺席。她将自己对艺术的热爱,对生活的希冀,都勾勒在了这张象征着希望的图纸上。

2009年,经四川省人民政府批准,正式将五月台会列为四川省非物质文化遗产,如今的台会表演又加入了花灯夜游等表演形式,成为了当地旅游业发展的特色项目,吸引着中外游客。

古老文化守住的是,洪雅人执着坚守的精神,和从古延续至今的生存智慧,古韵传承的血脉,让洪雅人在时代的更迭中,守住心中的寄愿,也开拓出新的光彩。

【本草记】

自然赋予了瓦屋山神秘之躯,亦蕴藏着一株秘境仙草。

【严光玉古法炮制+县志+雅连静物】

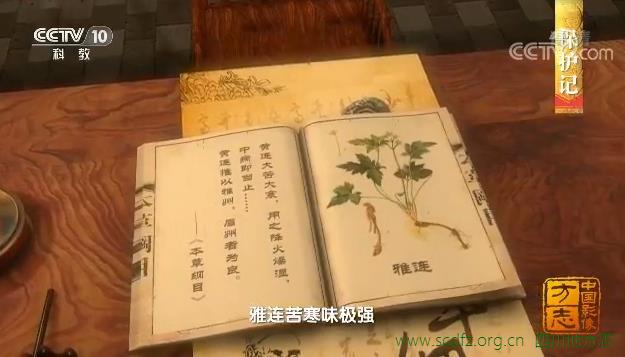

严光玉正在手工炮制的就是这株仙草,名为“雅连”,雅连学名为“三角叶黄连”,属黄连中的珍品。古时曾被历朝作为贡品,送往朝廷太医院,因此又被称为“贡连”。雅连苦寒味极强,且清热燥湿,泻火解毒,在洪雅人心中,“雅连”就是一味祛[qū]病延年的良药。

【素材(绝壁采药人)】

严光玉出身中药世家,常听父亲说起老一辈人上山“采连”的故事。嘉庆版《洪雅县志》中,对黄连有这样一段描述:黄连出瓦屋深山中,雀卸实落峻崖间丛生,倚[yǐ]古木藤以绳系身,攀援而取。采之者因性命以之也。雅连最早生长在瓦屋山一带的绝壁之上,旧时的采药人常以性命为赌注,才可获得。所以在洪雅人心中,雅连,有着其余本草无法替代的价值。

【老照片:雅连60年代盛景】

自古以来,洪雅就是“雅连”的重要产区,但上世纪80年代,随着一种更易种植的“味连”在洪雅引种成功,雅连却在这片土地上逐渐消失。

(严光玉采访:到九十年代末期,完全没有人种植雅连了。)

【严光玉泡茶镜头】

对于像严光玉一样,生活在瓦屋山下的人们来说,雅连苦中略带微甜的味道,有着神农仙草般神奇的力量。于是拯救雅连的念头在她心中萌生。

【雅连基地:药农上山镜头】

但雅连的生长条件极为严苛,海拔2000米以上的高寒之地,令人生畏,这条路就是通往高山种连的必经之路,严光玉在这条路上一走就是十余年。

雅连生长对土质要求极高,(严光玉:雅连一般收获以后这个土地就要三十年到六十年才能够用了,因为它把那个土地里面的精华全部吸收完了。)

为了不让土地荒废,严光玉开始搜集整理资料,与专家们一起,将荒地种植粮食,竹林等其他经济作物,总结出了一套科学的种植体系,并发动药农们一起种植。

【雅连基地空镜+证书】

从一分地,两分地,发展到了现在的百余亩,在县政府的扶持下,洪雅建立起了雅连生产保护基地,雅连终于在属于它的这片土地上重获新生。

【严光玉与专家沟通镜头+雅连药厂现代化生产过程】

现如今,越来越多的医药领域专家开始对“雅连”的药用价值进行进一步的探索研究。(中医药专家:这个雅连,我们初步观察当中它的降血糖在抗炎这方面有它的一些特殊的一些作用。)严光玉在他的家乡开办了药厂,用更现代化的流程工艺,让雅连渐渐地走向市场。

【古法炮制镜头】

她却始终没有放弃用古法炮制雅连的技艺,这是父亲教给他的手艺。

(严光玉:小的时候爸爸跟我说种植这个雅连的人很少了,太可惜了,现在我感觉好像完成了他的心愿一样。)

洪雅人相守本草,是之于山河的情怀,而这份情感都在这熟练的技法间展露无遗。他们并非悬壶济世的名医,却在世代流传的生存智慧中,守护着天赐恩泽,也造福了一方百姓。

【音律记】

【耍锣鼓河边表演纪实+瓦屋山空镜】

锣鼓激荡的旋律,和[hè]着山歌婉转哀伤的歌声,这样的音律在瓦屋山山谷中已经回荡了两千余年。

早在秦汉时期,这样激昂的鼓与锣的复合敲打,是古时的人们每逢节日庆贺的独特方式。

清《四川通志•舆[yú]地•山川》中记载:“铜山在洪雅县西南一百二十里近荥【yíng】经县界有铜矿。”古时,瓦屋山一带的铜矿冶炼规模极为庞大,在大田坝周围出土的古铜器,仍展示着当年的生产生活画面。被发配于此的楚人,为了排解对故国的思念,用铜锻造出锣、马锣等乐器,将瓦屋山的山水和记忆中的楚国音律融合成曲调,形成了独一无二的复兴耍锣鼓。

【王文君听耍锣鼓山歌的磁带纪实】

王文君从小生活在复兴村。儿时,每逢节庆或者红白喜事,他常常会听到父辈们表演的耍锣鼓。这是王文君最熟悉[shú xī]的旋律,也是他在外打拼三十七年最怀念的乡音。

(王文君采访:讲述耍锣鼓特点)

不靠乐队,没有音响效果,全凭演奏者的一腔热情。不同的声乐在同时敲击的一瞬间,响彻山谷,这是人们对于大山的崇敬,也是人们对富足生活的殷切期盼。

从2002年回乡开始,王文君就一直希望这种古老的音律能走出大山,让更多人领略它的独有魅力。于是他开始为复兴耍锣鼓拍摄影片,并投给了全国各大报社媒体。

直到2007年,眉山日报上有了较大版面的报道。复兴耍锣鼓作为楚国遗音,开始得到外界的大量关注,并特邀复兴村的表演者参加“国际非物质文化遗产”汇演,震惊海内外。

复兴耍锣鼓走出了大山,吸引着专家学者们来访考察,也同样吸引着远道而来的游客。如今的复兴村,歌舞欢唱,热闹纷繁。

每个月,王文君都会去村里的青羌文化艺术团,观摩耍锣鼓的教学。复兴耍锣鼓本身没有曲谱,流传至今都是口耳相传。演绎了多年耍锣鼓的冯光卜[bǔ]老人,总会拿着亲手整理的乐谱,耐心给年轻人讲述每个节拍的敲打技巧。

曾经,先辈们在这片山水中吟唱着自己的故事;如今,后辈们延续着同样的节奏,谱写出新的传奇。复兴耍锣鼓这一块羌风楚韵的璞玉,正在洪雅人的执着和坚守中,被雕琢成令世人震惊的瑰宝。

【当代记】

【青衣江大景+竹筏运木材老照片】

青衣江是洪雅经济贸易往来最重要的水运通道。旧时,人们将瓦屋山一带的木材,中药材等特产,源源不断地运往乐山周边地区,并转运至全国各地。

顺着江河窥探往昔,洪雅自古就是林木资源丰富之地,售卖商品林木曾是洪雅最重要的经济来源之一。而随着洪雅经济发展的提升,人们渐渐发现,砍伐商品林对维护生态环境是一个严峻的挑战。上世纪50年代,洪雅的森林覆盖率曾低至14.7%。

与大山相处了千百年的洪雅人深知,维护林木资源才是更加长远的发展之路。1953年,在县政府的支持下,林木管理所随即对洪雅境内的近600平方千米的林地全面实行人工造林工程。声势浩大的全民造林景象在洪雅展开。(段官安采访:1956年就参与了2800人,开展得轰轰烈烈地,那时候提出大雨大干,小雨小干,晴天加油干)

【段官安在家写回忆录镜头+段官安科研照片】

段官安曾是洪雅林科所的所长,当年就是他带领科研人员,为造林提供科学技术支持。段官安与科研人员们,研究出了一套科学的种伐制度,在保证林木的合理密度的同时,只伐倒多余的树木。

(段官安:那个时候洪雅还没有公路,走路要走几百里,从优树选材到生产出良种,这个经历了15年以上。)

【段官安走进山林的镜头】

老人如今已经是耄耋之年,但当年与山林相伴的日子却依然历历在目,他与造林者们在大山中一住就是20年,研究出了18项科研成果。1993年,洪雅境内恢复林地面积154平方千米,森林覆盖率增至67%。

【段官安画画镜头】

退休后的段官安,喜欢上了国画,而其中最爱的就是山水,他将对山的崇敬,对这片土地的希冀都印刻在了这笔墨勾勒之间。

1999年,天然林保护工程在中国大地上全面展开,禁伐天然林的举措让依赖伐木为生的洪雅人,面临着严峻的生存挑战。就在人们正在为洪雅寻求发展之时,他们发现这片绿水青山本身就是一个聚宝盆。

【漂亮的瓦屋山空镜+索道镜头】

洪雅林区的负氧离子浓度高于城市6倍以上,由山顶倾盆而下的高悬瀑布富含多种有益人体健康的矿物质,被称为“优质医疗矿泉水”。优质的水源带来丰富的物产,以藤椒为主的绿色食品产业在洪雅蓬勃发展,藤椒钵钵鸡更成为当地的美食,丰富着人们的味蕾,也吸引着往来的游客。

【旅游宣传片+瓦屋山空镜】

如今的洪雅林场已经成为了集合健康旅游,中医养生,绿色食品产业于一身的特色康养旅游产业。瓦屋山森林公园,现已成为了国家4A级景区,正以骄傲的姿态向世人款款走来。

如今的洪雅,青山环绕,绿草如茵。当年的造林者们,都已是年过古稀的老人,这片山水在年轻一代人的手中,焕发出夺目的光彩。瓦屋山的伫立,同样警示着洪雅人,始终不忘与山共存的初心。

【后记】

“六月打笋笋不生,七月打笋笋上林。”这是瓦屋山中一段流传已久的山歌,意为每逢六月,正是笋芽出土之际,不宜上山打笋,否则笋将不生。从这首古老山歌的歌词中,我们依稀可以窥见,往日的洪雅人,就在这片青山绿水庇佑下,懂得了回馈自然的智慧。

洪雅人在千百年来不断地追寻和探索中,守住了这片沃土的山明水秀,更寻觅出与大自然和谐共赢的生存方式。瓦屋山犹如一道伫立千年的誓碑,镌刻着人们与自然血脉相连的精神,也成为了洪雅人心中亘古不变的誓言。

用户登录

还没有账号?

立即注册